Одни нервы с этой любовью

— Что из вашей жизни с Высоцким вы вспоминаете в первую очередь? По какому поводу?

— Обычно вспоминаю без всякого повода и не только вспоминаю. Володя мне по-прежнему часто снится. Думаю о нем, смотрю его фильмы, фотографии, которые мне присылают. Плохо сплю и по ночам слушаю радио, по которому порой звучит голос Володи. Это меня всегда будоражит и волнует. Помню не отдельные кадры, как в кино, а все 12 лет совместной жизни — его гениальность, нашу встречу и главное — нашу любовь.

— Вы жили с Высоцким в двух совершенно разных мирах. Тем не менее не считаете вашу встречу случайной?

— Вас это не удивило?

Марина Влади и Владимир Высоцкий в день празднования десятилетнего юбилея театра на Таганке, 1974 год

Встретив Володю, я сразу поняла, что вижу гениального актера, поэта и певца. Потом он мне всю ночь пел песни. Мы долго оставались с ним только друзьями, а начали жить вместе намного позже. Мы оба артисты, которые больше всего любили искусство. Нам было ужасно интересно вдвоем. Кроме того, Володя очень напоминал моего отца. Всё это вместе превращало наше общение в нечто чудесное.

— Прежде всего из-за Высоцкого. В России мы прожили удивительную историю любви — может быть, одну из самых замечательных в минувшем веке. Меня по-прежнему знают и любят и во Франции, где я играю в театре, выступаю на телевидении. Но таких чувств, как в России, конечно, не питают.

— Очертя голову мы вместе с Володей нырнули в его огонь и лаву. За мою длинную жизнь у меня было несколько любовных увлечений, четыре мужа. Но наша история и для Володи, и для меня самая главная. В творческом плане он уникален. Помимо актерского, оставил огромное поэтическое наследие — около 800 стихотворений, из которых примерно половина стала песнями. Возможно, поэзия для исполнения под гитару становилась для него слишком тесной. Он начал переходить на прозу, сочинял рассказы и сценарии.

— Вам приходилось разрываться между Парижем и Москвой. Что было для вас самым трудным?

— Границы и страны для нас не имели значения. Он мог быть в Советском Союзе, а я во Франции. В Москве я жила восемь месяцев в году, полностью посвятив себя Володе. Редко бывает, чтобы у актера, поэта или музыканта была жена, которая занимается им с утра до ночи. Для этого мне пришлось отчасти пренебречь своей карьерой. Володе постоянно нужна была помощь. Несколько раз я спасала его от смерти. Жизнь наша была сложной. Далеко не небесный рай, в который я вообще не верю. Верю в жизнь, но не в возможность встречи после смерти. Это было бы слишком красиво.

— Я русского происхождения не только по крови, но и по тому, что мне передали родители. Они привили, прежде всего, любовь к искусству. Я человек русской культуры. Если бы у меня ее не было, мы бы с Володей никогда не встретились. Француженка, наверное, не стала бы с ним так долго возиться и жертвовать своей карьерой и даже детьми, которых я порой долго не видела. Они ходили в школу, а я могла их забирать с собой в Москву только летом. Всё остальное время сыновья оставались в Париже с моей мамой или в интернате. К счастью, я не прекращала сниматься. Надо было много зарабатывать, чтобы быть материально независимой.

— Какие главные черты его характера?

— Он был замечательный мужик — добрый, щедрый, бесшабашный, с душой нараспашку. В большей степени русский, чем подавляющее большинство других. Его широта проявлялась и в том, что он себя никогда не жалел, буквально сжигал свою жизнь, как сумасшедший, и умер в 42 года.

У Володи каждый день получался очень напряженным. Ему некогда было спать. Утром шел в театр на репетицию, днем снимался, вечером играл в театре, а ночью писал стихи. Или пел для друзей. Можете себе представить, какая у него была энергия и ответственность перед своим искусством. Прекрасно понимал, кем был, знал себе цену. Тем не менее, несмотря на все запои, когда он все ломал и крушил вокруг себя, Володя никогда не трогал своих рукописей. Это поразительная деталь.

— Конечно, его песни были энциклопедией жизни советской, они имели свой подтекст. Такого подтекста не было у Пушкина, который мог обо всем говорить прямо.

— Никто из них не помог ему ни издать книгу стихов, ни вступить в Союз писателей, чтобы получить различные преимущества, их у него никогда не было. Первым из больших поэтов его оценил Бродский, с которым мы встретились в Нью-Йорке. Володя читал ему свои стихи, а Иосиф написал посвящение на подаренной ему книге стихов, ее потом Володя часто брал в руки.

— Как Высоцкий относился к своей исключительной популярности в Советском Союзе?

Его приводило в ярость, что он был любим всей страной, а его лишали возможности вместе с женой поехать в Париж. Целых шесть лет мы ждали разрешения на выезд. Всё это время я ходила в ОВИР, обивала пороги разных министров. В конце концов Володя получил разрешение только потому, что ситуация стала действительно скандальной.

— Во Франции мне приходилось слышать, что Депардье и Высоцкий похожи по своему восприятию мира — у обоих все на оголенном нерве. Согласно легенде, Депардье утверждал, что Володя оказал на него больше влияния, чем Станиславский. Так ли это на самом деле?

— Случалось ли ему испытывать сомнения?

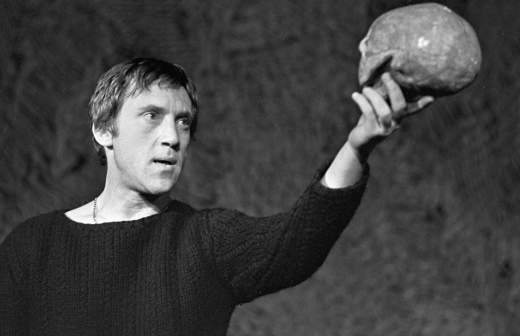

Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета

— Его окружали настоящие друзья или в основном случайные люди, которые хотели примазаться к его славе?

— Обсуждали ли вы с ним возможный переезд во Францию? Ему было бы интересно?

— За прожитые нами вместе годы Володя, конечно, мог бы перебраться в мой дом. Этому ничто не мешало. Но он никогда об этом не думал. Его язык, душа, поклонники были русскими. Ему нужны были его корни. Разве мог такой поэт жить в стране, где не понимают его песни?! Володя знал, что его обожают в России, и не смог бы жить без своей публики.

— Как любой человек, он любил поесть, но никогда не был гурманом. Володе было всё равно, что ему давали. Часто даже не знал, что у него в тарелке, потому что никогда о еде не думал.

— Так оно и будет. Его будут слушать на протяжении веков. Как Моцарта. У него много песен, в которых Володя говорит о смерти. Он ее не боялся. Потому что знал, что останется навсегда.

Вашу мысль,

мечтающую на размягченном мозгу,

как выжиревший лакей на засаленной кушетке,

буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:

досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,

и старческой нежности нет в ней!

Мир огромив мощью голоса,

иду — красивый,

двадцатидвухлетний.

Нежные!

Вы любовь на скрипки ложите.

Любовь на литавры ложит грубый.

А себя, как я, вывернуть не можете,

чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —

из гостиной батистовая,

чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,

как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —

буду от мяса бешеный

— и, как небо, меняя тона —

хотите —

буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!

Мною опять славословятся

мужчины, залежанные, как больница,

и женщины, истрепанные, как пословица.

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,

было в Одессе.

Вот и вечер

в ночную жуть

ушел от окон,

хмурый,

декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут

канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:

жилистая громадина

стонет,

корчится.

Что может хотеться этакой глыбе?

А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно

и то, что бронзовый,

и то, что сердце — холодной железкою.

Ночью хочется звон свой

спрятать в мягкое,

в женское.

И вот,

громадный,

горблюсь в окне,

плавлю лбом стекло окошечное.

Будет любовь или нет?

Какая —

большая или крошечная?

Откуда большая у тела такого:

должно быть, маленький,

смирный любёночек.

Она шарахается автомобильных гудков.

Любит звоночки коночек.

Еще и еще,

уткнувшись дождю

лицом в его лицо рябое,

жду,

обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,

догнала,

зарезала,—

вон его!

Упал двенадцатый час,

как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые

свылись,

гримасу громадили,

как будто воют химеры

Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!

Что же, и этого не хватит?

Скоро криком издерется рот.

Слышу:

тихо,

как больной с кровати,

спрыгнул нерв.

И вот,—

сначала прошелся

едва-едва,

потом забегал,

взволнованный,

четкий.

Теперь и он и новые два

мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —

большие,

маленькие,

многие!—

скачут бешеные,

и уже

у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится,—

из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,

будто у гостиницы

не попадает зуб на зуб.

Что ж, выходите.

Ничего.

Покреплюсь.

Видите — спокоен как!

Как пульс

покойника.

Опять влюбленный выйду в игры,

огнем озаряя бровей загиб.

Что же!

И в доме, который выгорел,

иногда живут бездомные бродяги!

Эй!

Господа!

Любители

святотатств,

преступлений,

боен,—

а самое страшное

видели —

лицо мое,

когда

я

абсолютно спокоен?

Allo!

Кто говорит?

Мама?

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле,—

ему уже некуда деться.

Каждое слово,

даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,

выбрасывается, как голая проститутка

из горящего публичного дома.

Люди нюхают —

запахло жареным!

Нагнали каких-то.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Я сам.

Глаза наслезнённые бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.

Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!

Рухнули.

Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем

из трещины губ

обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!

Петь не могу.

У церковки сердца занимается клирос!

Трясущимся людям

в квартирное тихо

стоглазое зарево рвется с пристани.

Крик последний,—

ты хоть

о том, что горю, в столетия выстони!

Никогда

ничего не хочу читать.

Книги?

Что книги!

Я раньше думал —

книги делаются так:

пришел поэт,

легко разжал уста,

и сразу запел вдохновенный простак —

пожалуйста!

А оказывается —

прежде чем начнет петься,

долго ходят, размозолев от брожения,

и тихо барахтается в тине сердца

глупая вобла воображения.

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,

из любвей и соловьев какое-то варево,

улица корчится безъязыкая —

ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,

возгордясь, возносим снова,

а бог

города на пашни

рушит,

мешая слово.

Улица муку молча пёрла.

Крик торчком стоял из глотки.

Топорщились, застрявшие поперек горла,

пухлые taxi и костлявые пролетки

грудь испешеходили.

Чахотки площе.

Город дорогу мраком запер.

И когда —

все-таки!—

выхаркнула давку на площадь,

спихнув наступившую на горло паперть,

думалось:

в хорах архангелова хорала

бог, ограбленный, идет карать!

А за поэтами —

уличные тыщи:

студенты,

проститутки,

подрядчики.

Господа!

Остановитесь!

Вы не нищие,

вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,

с шаго саженьим,

надо не слушать, а рвать их —

их,

присосавшихся бесплатным приложением

к каждой двуспальной кровати!

Что мне до Фауста,

феерией ракет

скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!

Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге

кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,

златоустейший,

чье каждое слово

душу новородит,

именинит тело,

говорю вам:

мельчайшая пылинка живого

ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!

Проповедует,

мечась и стеня,

сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!

Мы

с лицом, как заспанная простыня,

с губами, обвисшими, как люстра,

мы,

каторжане города-лепрозория,

где золото и грязь изъязвили проказу,—

мы чище венецианского лазорья,

морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет

у Гомеров и Овидиев

людей, как мы,

от копоти в оспе.

Я знаю —

солнце померкло б, увидев

наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.

Нам ли вымаливать милостей времени!

Мы —

каждый —

держим в своей пятерне

миров приводные ремни!

Видели,

как собака бьющую руку лижет?!

Я,

обсмеянный у сегодняшнего племени,

как длинный

скабрезный анекдот,

вижу идущего через горы времени,

которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,

главой голодных орд,

в терновом венце революций

грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;

я — где боль, везде;

на каждой капле слёзовой течи

распял себя на кресте.

Уже ничего простить нельзя.

Я выжег души, где нежность растили.

Это труднее, чем взять

тысячу тысяч Бастилий!

И когда,

приход его

мятежом оглашая,

выйдете к спасителю —

вам я

душу вытащу,

растопчу,

чтоб большая!—

и окровавленную дам, как знамя.

Ах, зачем это,

откуда это

в светлое весело

грязных кулачищ замах!

Пришла

и голову отчаянием занавесила

мысль о сумасшедших домах.

И эту секунду,

бенгальскую,

громкую,

я ни на что б не выменял,

я ни на…

А из сигарного дыма

ликерною рюмкой

вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом

и, серенький, чирикать, как перепел!

Сегодня

надо

кастетом

кроиться миру в черепе!

От вас,

которые влюбленностью мокли,

от которых

в столетия слеза лилась,

уйду я,

солнце моноклем

вставлю в широко растопыренный глаз.

Вдруг

и тучи

и облачное прочее

подняло на небе невероятную качку,

как будто расходятся белые рабочие,

небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,

громадные ноздри задорно высморкая,

и небье лицо секунду кривилось

суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,

запутавшись в облачных путах,

вытянул руки к кафе —

и будто по-женски,

и нежный как будто,

и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —

это солнце нежненько

треплет по щечке кафе?

Это опять расстрелять мятежников

грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —

берите камень, нож или бомбу,

а если у которого нету рук —

пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,

потненькие,

покорненькие,

закисшие в блохастом грязненьке!

Идите!

Понедельники и вторники

окрасим кровью в праздники!

Пускай земле под ножами припомнится,

кого хотела опошлить!

Земле,

обжиревшей, как любовница,

которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,

как у каждого порядочного праздника —

выше вздымайте, фонарные столбы,

окровавленные туши лабазников.

Изругивался,

вымаливался,

резал,

лез за кем-то

вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,

вздрагивал, околевая, закат.

Ничего не будет.

Ночь придет,

перекусит

и съест.

Видите —

небо опять иудит

пригоршнью обгрызанных предательством звезд?

Пришла.

Пирует Мамаем,

задом на город насев.

Эту ночь глазами не проломаем,

черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,

вином обливаю душу и скатерть

и вижу:

в углу — глаза круглы,—

глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному

сиянием трактирную ораву!

Видишь — опять

голгофнику оплеванному

предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я

в человечьем месиве

лицом никого не новей.

Я,

может быть,

самый красивый

из всех твоих сыновей.

Дай им,

заплесневшим в радости,

скорой смерти времени,

чтоб стали дети, должные подрасти,

мальчики — отцы,

девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти

пытливой сединой волхвов,

и придут они —

и будут детей крестить

именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,

может быть, просто,

в самом обыкновенном Евангелии

тринадцатый апостол.

И когда мой голос

похабно ухает —

от часа к часу,

целые сутки,

может быть, Иисус Христос нюхает

моей души незабудки.

Мария,

видишь —

я уже начал сутулиться.

В улицах

люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,

высунут глазки,

потертые в сорокгодовой таске,—

перехихикиваться,

что у меня в зубах

— опять!—

черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,

лужами сжатый жулик,

мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,

а на седых ресницах —

да!—

на ресницах морозных сосулек

слезы из глаз —

да!—

из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,

а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;

лопались люди,

проевшись насквозь,

и сочилось сквозь трещины сало,

мутной рекой с экипажей стекала

вместе с иссосанной булкой

жевотина старых котлет.

Мария!

Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?

Птица

побирается песней,

поет,

голодна и звонка,

а я человек, Мария,

простой,

выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?

Пусти, Мария!

Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Звереют улиц выгоны.

На шее ссадиной пальцы давки.

Видишь — натыканы

в глаза из дамских шляп булавки!

В раздетом бесстыдстве,

в боящейся дрожи ли,

но дай твоих губ неисцветшую прелесть:

я с сердцем ни разу до мая не дожили,

а в прожитой жизни

лишь сотый апрель есть.

Мария!

Имя твое я боюсь забыть,

как поэт боится забыть

какое-то

в муках ночей рожденное слово,

величием равное богу.

Тело твое

я буду беречь и любить,

как солдат,

обрубленный войною,

ненужный,

ничей,

бережет свою единственную ногу.

Мария —

не хочешь?

Не хочешь!

Значит — опять

темно и понуро

сердце возьму,

слезами окапав,

нести,

как собака,

которая в конуру

несет

перееханную поездом лапу.

Кровью сердце дорогу радую,

липнет цветами у пыли кителя.

Тысячу раз опляшет Иродиадой

солнце землю —

голову Крестителя.

И когда мое количество лет

выпляшет до конца —

миллионом кровинок устелется след

к дому моего отца.

Вылезу

грязный (от ночевок в канавах),

стану бок о бок,

наклонюсь

и скажу ему на ухо:

— Послушайте, господин бог!

Как вам не скушно

в облачный кисель

ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?

Давайте — знаете —

устроимте карусель

на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,

и вина такие расставим по столу,

чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу

хмурому Петру Апостолу.

А в рае опять поселим Евочек:

прикажи,—

сегодня ночью ж

со всех бульваров красивейших девочек

я натащу тебе.

Мотаешь головою, кудластый?

Супишь седую бровь?

Ты думаешь —

этот,

за тобою, крыластый,

знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —

сахарным барашком выглядывал в глаз,

но больше не хочу дарить кобылам

из сервской муки изваянных ваз.

Всемогущий, ты выдумал пару рук,

сделал,

что у каждого есть голова,—

отчего ты не выдумал,

чтоб было без мук

целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всесильный божище,

а ты недоучка, крохотный божик.

Видишь, я нагибаюсь,

из-за голенища

достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты!

Жмитесь в раю!

Ерошьте перышки в испуганной тряске!

Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою

отсюда до Аляски!

Меня не остановите.

Вру я,

в праве ли,

но я не могу быть спокойней.

Смотрите —

звезды опять обезглавили

и небо окровавили бойней!

Эй, вы!

Небо!

Снимите шляпу!

Я иду!

Глухо.Вселенная спит,

положив на лапу

с клещами звезд огромное ухо.

Фаина Раневская была великолепной комедийной актрисой, причем она не просто играла комедию. Она жила этим, хотя жизнь ее больше напоминала трагикомедию, а не легкий водевиль. Она была из тех женщин, которые за словом в карман не полезут и легко приколошматят оппонента острым словцом.

Из сотни-другой афоризмов, разбросанных Раневской по пути — когда ненароком, когда сгоряча — мы выбрали 30 таких, которым позавидует любой писатель-сатирик:

Оптимизм — это недостаток информации.

Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.

Поклонников миллион, а в аптеку сходить некому.

Одиночество — это состояние, о котором некому рассказать.

Многие жалуются на свою внешность, и никто — на мозги.

Если человек тебе сделал зло — ты дай ему конфетку. Он тебе зло — ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.

Женщина, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?

Склероз нельзя вылечить, но о нём можно забыть.

Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет.

кадр: Ленфильм

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.

Сняться в плохом фильме — все равно что плюнуть в вечность!

Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию.

— Как жизнь, Фаина Георгиевна? — Я вам еще в прошлом году говорила, что говно. Но тогда это был марципанчик.

Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.

Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте.

Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много — в Книгу о вкусной и здоровой пище.

В моей старой голове две, от силы три мысли, но они временами поднимают такую возню, что кажется, их тысячи.

Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.

кадр: Мосфильм

Даже под самым пафосным павлиньим хвостом всегда находится обыкновенная куриная жопа.

Самое трудное я делаю до завтрака. Встаю с постели.

Нет толстых женщин, есть маленькая одежда.

Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности.

Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее.

Ну вот хоть одна честная жена

Я в таких отношениях уже полтора года.

Мы шли от просто любовников к совместной жизни. Дошли. Но увы. Сейчас с мясом отрываю его от себя. Потому что он от жены не уйдет. А я от мужа уже ушла. Ревновала, умирала, злилась. И он тоже.

Много чего было - но сейчас я это пытаюсь прекратить. Не могу больше.

Если хотите - напишу почту, поговорим лично.

Ну это типа тоже не геройство, но не такая подлость, как бросить совсем.

Да черт с ним, я ушла уже от него, от этих отношений. Хотя мне сейчас очень больно и плохо. У меня нет сил видеть его подлость, у меня вообще нет сил о нем думать - я пытаюсь выползти из всего этого. У меня ощущение, что я разрушила свою жизнь ради него, а он плюнул мне в душу.

За более чем три года многое делала:

- выключала телефоны, удаляла контакты отовсюду.

- честно разговаривали, пытаясь в закончить прощальной беседой, прощальной встречей, выписывала на листик его отрицательные качества, культивировала в себе обиду на некоторые его действия и бездействия по отношению к нему.

- уезжала в другую страну в отпуск (без телефона и интернета).

- ссорилась, плакала, не спала ночами и не ела,пила успокоительные, заводила топики на еве, читала умные книжки, предлагала мужу родить второго ребёнка.

сейчас просто стараюсь быть сдержанной в общении с ним, не инициировать встреч самой, не звонить и не писать первой. как-то "ортрываться" от него постепенно что-ли.

но люблю его

мы не работаем вместе, но связаны по работе - всё равно 1-3 раза в месяц будем встречаться в рабочей обстановке.

он по-разному себя вёл.. многое было уже.

например, я себе придумаю расставание, без всяких предварительных бесед, не звоню дня 4, а он может прислать одно короткое сообщение: "Не пытайся"

и всё, у меня начинается ломка.

если бросать, то надо как раз без прощальных бесед, т.к. он умнее, сильнее меня, он мной манипулирует, он знает, что нужно сказать и как поступить.

прошлым летом был момент, я уже была в полушаге от того, чтобы сказать всё мужу, расстаться с ним, но при этом я и ЕГО предупредила, что цепляться к нему не буду - уйду ото всех, очу побыть одна. Так честнее.

Он переживал. Звонил (с разных телефонов), приезжал, забросив все дела, я не хотела никого видеть, он приезжал на работу, привозил пирожки, испечённые своей маомой, и разные книжки.

Говорил: "Ты не одна. у тебя ребёнок. ты ответственна перед ним. Ты несешь ответственность за эту жизнь. разрушить легче, чем сломать. не делай этого. ты причинишь многим людям боль. это будет для них большое горе. я не хочу быть причиной большой беды. зря ты усугубляешь ситуацию"

когда я в последний раз хотела всё закончить, т.к. после длительного отъезда возвращалась его жена, писал что-то такое: "я не могу сосредоточиться на работе, я постоянно об этом думаю. не говори глупости, поверь, мало, что изменится. у нас с тобой уникальный случай - сложились отношения, их нужно беречь, это хрупкая ценность, разрушить легче, чем построить. не делай скоропалительных выводов. давай беречь то, что есть. мы нужны друг другу. я не знаю ни у кого другого такого случая - таких отношений. надо беречь."

ДВЕНАДЦАТЬ НОВЕЛЛ О ЛЮБВИ

или ИЗБРАННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ АПОСТОЛА ПАВЛА

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;

все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся,

и языки умолкнут, и знание упразднится.

Первое Послание к Коринфянам апостола Павла

Редакция

Олеся Николаева:

Максим Яковлев:

Вспомнилась мне одна история, которую невозможно забыть, — ну, что, скажите, заставляло шестилетнюю девочку втайне от родителей убегать по ночам подкармливать попавшую под поезд собаку с перебитыми лапами, лежащую под платформой (кто-то, сжалившись, бросил ее туда подыхать), заботиться о ней? Обеспеченный всем ребенок, богатый дом, любые увлечения — только захоти, своя собственная преданная собака — купили ей за огромные деньги, и вот таскает какой-то облезлой полумертвой дворняге сырки, печенье, мясо из холодильника, вещи свои на подстилку. Собака лизала ей руки, стараясь не выть слишком громко… И на что ей, девчонке, пришлось пойти ради этой… Ради этой любви! Престижный загородный дом на охраняемой территории, — пришлось договариваться с охраной, а попросту, платить за молчание. Но чтобы платить, надо, значит, как-то вытянуть у родителей деньги, то есть врать и врать каждый раз про какие-нибудь подарки подружкам или еще о чем-то, а когда и это не помогало, приходилось и воровать — знала ведь, где деньги лежат, подсматривала. Не говоря уж о том, каково это пробираться к платформе ночью, сидеть под ней, сжимаясь от грохота товарняка… А почему, скажете, ночью? Почему тайком? Да потому что знала же, что не пустят, не разрешат. Так в общем и вышло: когда прознали, куда их чадо бегает по ночам, пришли в неописуемый ужас: ребенок ежедневно рисковал попасть под поезд, сам мог превратиться в такую собаку! Послали прислугу на станцию. И нашли ту собаку и прибили ее — устранили, так сказать, саму причину… А чем все это кончилось? А кончилось тяжелым нервным расстройством девочки. Лежала, уйдя в себя, то вдруг плакала без причины… И ничем не могли отвлечь, утешить ее.

Однажды в марте попросилась она на прогулку. Было много солнца, свежий, пахнущий летом ветер… Потом крупозное воспаление легких — скоротечное, как жизнь мотылька. И человечка не стало.

Я невольно задумывался над этой судьбой: что привело ее в эту жизнь? Ради чего это прожито? Неужели ради любви милосердия к этой несчастной бездомной собаке? Неужели…

Так мало прожито и так много дано.

Олеся Николаева:

Андрей Десницкий:

Мария Городова:

Андрей Десницкий:

Любовь не радуется неправде

Андрей Десницкий:

Владимир Гурболиков:

Максим Яковлев:

Олеся Николаева:

Владимир Гурболиков:

Моя прабабушка Серафима дожила почти до девяноста лет, и мне казалось, что она будет жить вечно. Я не мог представить себе иного: старушка с глазами небесно-василькового цвета сопровождала мое детство, и не было на свете ничего более вечного, чем ее седина и наши долгие разговоры. И потому, когда она заболела, я не сразу понял, что происходит. Я уже заканчивал первый класс, играл на скрипке и сам читал толстые книжки, но ни болезненная желтизна, ни какая-то особенная, новая грусть в ее взгляде не встревожили меня. Прабабушка надолго сумела меня “обмануть”, чтобы первый класс мой закончился без волнений. Она терпела боль, украдкой принимала сестру и делала обезболивающее. Она не позволяла себе лечь. Она вела себя так, будто все по-прежнему. И лишь одно было особенным в последние недели тогдашнего мая: блины.

Каждый раз, возвращаясь из школы, я шел вслед за нею на нашу кухню, и там ждала меня стопка горячих, солнечных блинов, которые я ел, поливая сгущенным молоком. Ел до отвала, и мы вместе с прабабушкой, смеясь, вели съеденному счет: двенадцать, тринадцать, четырнадцать… А потом обязательно пили чай. Как прежде, как всегда, весь май.

Она легла в постель сразу после того, как я принес из школы дневник с годовыми отметками. И я опять ничего не понял, ожидая ее выздоровления, день за днем просиживая за книгой где-нибудь неподалеку. Пока не пришла пора ехать за город, в дом отдыха с мамой. И в последние минуты расставания прабабушка Серафима, лежавшая уже круглые сутки, вдруг засобиралась, села, и протянула ко мне руки, чтобы проститься. И я увидел, что в ней что-то происходит, хотя она и не заплакала, а я сам заплакал. Но вновь не поверил в ту разлуку, к которой готовилась прабабушка моя Серафима, улыбавшаяся сквозь боль и уговаривавшая меня ехать.

Она очень меня любила. Будь я взрослым, может быть, она выразила это как-то иначе. Хотя спустя тридцать пять лет именно те блины ее — за месяц до смерти — помнятся, словно вчера это было: двенадцать, тринадцать, четырнадцать…

Если бы и я умел любить так, как она!

Любовь никогда не престает,

хотя и пророчества прекратятся,

и языки умолкнут, и знание упразднится

Мария Городова:

Читайте также: