Парез лицевого нерва остеопатия лечение

- О клинике

- Врачи

- Услуги

- Цены

- Акции и Спецпредложения

- Пациентам

- Контакты

- врачи

- прейскурант

- Направления

- детям

- взрослым

- беременным

- профилактика

- спортсменам

- людям старшего возраста

- методика

- первый визит

- случаи из практики

- отзывы

- Экономия на лечении

- Блог

Пациент: Константин Иванович*, 75 лет.

Причина обращения: После поездки в машине, где он сидел рядом с открытым окном, Константин Иванович почувствовал, что мышцы лица с правой стороны местами потеряли подвижность. Веки правого глаза не смыкались до конца. Само лицо стало асимметричным и появились тянущие боли в шее справа.

Результаты лечения: После первого сеанса у врача-остеопата мышцы лица стали более подвижными. Веки глаза полностью сомкнулись. Константин Иванович почувствовал облегчение, которое подтвердили мимические пробы: врач попросил его поднять, нахмурить брови, надуть щеки, оскалиться, вытянуть губы трубочкой, зажмуриться.

Кстати, асимметрия мышц лица может быть еще и признаком инсульта. Поэтому врач-невролог определит, нет ли у пациента других нарушений – слуха, вкуса, координации, ограничений в движениях.

Степень тяжести пареза определяется с помощью мимических проб. Легкая форма вызывает небольшую асимметрию лица, когда человек улыбается, жмурится, морщит лоб. Тяжелая превращает пострадавшую половину лица в неподвижную маску, так что становится невозможно полностью закрыть глаз.

У Константину Ивановича была диагностирована умеренная степень тяжести пареза. Других неврологических нарушений не отмечалось.

В чем причина. Парез лицевого нерва связан с отеком, который возникает из-за поражения иммунной системы или вирусной атаки. Нерв проходит в узком канале в височной кости и, с появлением воспаления и отека, очень легко сдавливается, что вызывает резкое ослабление кровообращения (ишемию) нерва и потерю подвижности мышц лица (парез).

Прогноз лечения. Даже при правильном подходе выздоровление не всегда бывает полным. Поэтому чем раньше начато лечение, тем лучше будет результат, тем выше вероятность полностью вернуть подвижность мышцам лица.

Чем и как помог врач-остеопат. Парез у Константина Ивановича спровоцировало переохлаждение. Холод приводит к мышечному спазму, который может затруднять отток венозной крови и лимфы от лица, что вызывает отек и сдавление лицевого нерва в костном канале.

Константин Иванович жаловался также и на тянущую боль в шее, а это значит, что от переохлаждения пострадали ее мышцы.

Помощь врача-остеопата дает целый комплекс изменений в организме и запускает механизм его самовосстановления. За сорок минут Константин Иванович перешел от умеренной формы пареза к легкой.

Работа с тазовой костью, грудо-поясничным переходом улучшила работу сердечной мышцы и усилила артериальный приток крови, который обеспечивает питание мозга. Затем весь позвоночный столб, в том числе, шейный отдел, восстановил положения тел позвонков, что привело к еще лучшему притоку и оттоку крови и лимфы, был высвобожден шейно- затылочный переход, что помогло уменьшить отек в области выхода лицевого нерва .

Успех лечения был явным: если до начала сеанса правый глаз Константина Ивановича полностью не закрывался, то после – это стало возможно.

Остеопатическое лечение запустило механизм восстановления работы организма, которое будет продолжаться еще две-три недели. Его можно сопровождать легкой комплексной терапией, включающей в себя медикаментозное лечение, назначенное неврологом, массаж, лечебную физкультуру, желательно подключить рефлексотерапию. Остеопатическое сопровождение позволяет выбрать более мягкие препараты или уменьшить дозировку. Все это поможет ускорить процесс восстановления. Но сам механизм уже запущен врачом-остеопатом. За короткий промежуток времени на лечение отреагировал весь организм, и возможность закрывать поврежденный глаз стала ярким тому подтверждением.

Восстановление собственного ресурса организма – эффективный и щадящий путь лечения. Такой подход ускорил частичное восстановление и увеличил вероятность полного восстановления подвижности мышц лица.

Остеопатия – важная часть комплекса лечения многих сложных проблем, ведь она помогает ускорить восстановление, сделать его максимально полным и смягчает боль.

Неврологическим заболеваниям часто уделяется мало внимания: иногда потому, что симптоматика не выражена, а иногда потому, что она кажется незначительной. Парез лицевого нерва связан с нарушением, при котором мимические мышцы функционируют неправильно или не функционируют вообще и наблюдается существенное ограничение подвижности.

- О заболевании

- Симптомы

- Периферический парез

- Центральный парез

- Врожденный и приобретенный парез

- Фото

- Причины

- Лечение

- Медикаменты

- Массаж

- ЛФК

- Полезное видео

- Прогноз

- Вывод

О заболевании

Парез лицевого нерва — заболевание нервной системы, характеризующееся снижением способности мимических мышц к движению.

Оно чаще всего является осложнением ОРВИ, возникает и развивается неожиданно и стремительно — всего за несколько дней. В МКБ-10 имеет шифр G51.

При этом диагнозе существенны внешние проявления: асимметрия лицевых мышц, рта во время разговора, сложность при открывании и закрывании глаз, невозможность нахмурить лоб.

Одна единственная причина пареза — нарушение работы тройничного нерва, а вот пусковых механизмов у заболевания достаточно.

Лицевой нерв отвечает за двигательную и чувствительную функции лица, иннервацию слезной и слюнной желез, чувствительность вкусовых сосочков на языке, чувствительные волокна верхнего слоя лица. При его поражении нервные импульсы могут поступать в меньшем объеме — тогда говорят о легкой степени пареза. При тяжелой степени лицо выглядит, как маска, и нервные импульсы не проходят вообще.

Симптомы

Заболевание имеет характерные признаки:

- Сглаживание лба и носогубной складки;

- Односторонний вялый парез мимической мускулатуры с асимметрией лица;

- Неспособность улыбаться;

- Опущение угла рта с ограничением его функции;

- Непостоянные движения нижней губы;

- Нависание брови со стороны паралича;

- Расширенная глазная щель с висящим нижним веком и неполным закрыванием глаза.

Наиболее распространенный вид заболевания, который встречается и у детей, и у взрослых. Первым симптомом периферического пареза является сильная внезапная боль за ушами, обычно с одной стороны. При диагностике врач ощупывает мышечные структуры и фиксирует их слабость.

Справка! Этот вид пареза чаще возникает после перенесенных воспалительных процессов, из-за которых нервное волокно отекает, и импульс не может в полной мере двигаться по лицу. В медицине его еще называют параличом Белла.

Эта разновидность встречается реже, но протекает очень тяжело и болезненно, тяжело поддается лечению. Для центрального пареза свойственна атрофия мышц лица, из-за чего вся его нижняя часть (все, что ниже носа) обвисает, но способность различать вкус сохраняется. Лоб и зрительный анализатор при этом остаются неизменными. Диагностика показывает излишнюю напряженность мышечного аппарата.

Заболевание встречается в любом возрасте и может затрагивать и одну, и обе стороны лица. Причиной этой патологии выступает поражение нейронов мозга (травма, последствие неудачного хирургического вмешательства, опухоли).

Врожденный и приобретенный парез

Лицевой парез встречается и у детей. Несмотря на опасность заболевания, в раннем детстве восстановить его функциональность легче и быстрее, чем в зрелом возрасте.

Парез нерва лица у ребенка может быть врожденным и приобретенным. Чаще он развивается вследствие неврита тройничного нерва, или его воспаления.

У новорожденных частота развития врожденного пареза не превышает 0,1-0,2%, и в большинстве случаев это связано с родовой травмой (применение щипцов при родах, вес плода выше 3,5 кг и т.д.).

Если речь идет о врожденной патологии, от нее избавиться очень тяжело — почти невозможно. Применяется экстренное оперативное вмешательство, чтобы определить, есть ли вообще реакция нерва на стимуляцию.

Если реакция есть, значит причина пареза — родовая травма, и тогда шансы выздоровления заметно возрастают. В противном случае делается вывод о врожденной аномалии лицевого нерва, и его восстановление делается невозможным.

Ознакомьтесь далее с фото пареза лицевого нерва:

Причины

Парез лицевого нерва может развиться как первичное заболевание и как вторичное — симптомом воспалительного процесса.

Самая распространенная причина — неврит, или воспаление нерва. Он может иметь неинфекционную и инфекционную (герпес, например) природу. Как правило, пусковым механизмом становится сильное переохлаждение.

Парез в некоторых случаях бывает от нарушения кровоснабжения лицевого нерва или центров коры головного мозга, а также опухолью или травмой нерва.

Парез и паралич лицевой мускулатуры наблюдается при:

- сахарного диабета и других эндокринных нарушений;

- инсульта;

- некачественными приемами терапии при атеросклерозе;

- рассеянном склерозе;

- оториноларингологических заболеваниях;

- стоматологических травмах;

- травмы головы;

- осложнением ОРЗ;

- отита;

- герпеса;

- сифилиса;

- туберкулеза;

- полиомиелита;

- паротита.

Парез лицевого нерва появляется на фоне инфекций верхних дыхательных путей и их осложнений, после перенесенных операций ушной или носовой полостей, при опухолях вблизи тройничного нерва, токсическом отравлении. Парез полностью поддается лечению, если больной вовремя обратился за помощью.

Лечение

Эффективность терапии при парезе лица во многом зависит от стадии заболевания. Чем скорее больной обратился за помощью, тем выше вероятность быстрого и качественного лечения.

Когда заболевание принимает хронический характер, лечить и восстановить нормальную работу нерва уже почти невозможно.

При остром течении применяют комплексный подход, который включает в себя медикаментозную терапию, физиотерапию, массаж и оздоровительную гимнастику. Лечение болезни у детей и новорожденных проходит по той же схеме, что и у взрослых.

Нельзя заниматься лечением пареза лица в домашних условиях. Это возможно только после того, как врач проведет все необходимые процедуры.

В острый период необходимо избавиться от признаков и симптомов заболевания и заняться восстановлением нервных клеток. Применяются следующие методы:

- Обезболивание путем приема таблеток или инъекций (анальгетики и смазмолитики);

- Прием средств против отека;

- При средней и тяжелой степенях назначаются кортикостероиды;

- Прием сосудорасширяющих препаратов;

- В отдельных случаях рекомендуется прием легких успокаивающих препаратов, благодаря которым также снимается мышечный спазм;

- Прием витаминов группы В;

- При поражении зрительного аппарата назначаются капли искусственной слезы, которые увлажняют слизистую и препятствуют проникновению инфекции;

- При обнаружении вторичных признаков назначаются индивидуальные медикаменты.

При полном разрыве лицевого нерва требуется хирургическое вмешательство. Операции проводят при травмировании или врожденной аномалии с одним лишь условием, что проведены они должны быть не позже чем через год после начала болезни. В противном случае мышцы лица полностью атрофируются.

Важно! Если произошел разрыв нерва, его сшивают. При врожденной патологии применяется метод аутотрансплантации. Трансплантат изымают из ноги пациента, располагают в поврежденной части лица, скрепляя со здоровым нервом противоположной стороны лица.

При парезе массаж рекомендуется совмещать с оздоровительной гимнастикой. Он выполняется пациентом самостоятельно в домашних условиях и не требует особой подготовки, кроме мытья рук.

Все манипуляции должны осуществляться медленно, мягко, поверхностно, чтобы на коже не оставались следы от рук. Лечебный массаж лица делается сверху вниз, т.е. двигаться надо ото лба в область подбородка:

- Легкие движения по лбу;

- Массаж области глазниц с закрытыми глазами, опущенными вниз. Глаза закрываются ладонью (областью 2,3 пальцев), и начинается движение от внутреннего угла глаза к уху;

- Массаж носа: двигаться от крыльев носа в сторону ушей;

- Массаж рта и околоротовой области: движения рук должны начинаться в середине рта и заканчиваться в углу челюсти (под ушами);

- Массаж подбородка, шеи;

- Круговые движения головы и наклоны;

- Массаж всегда должен заканчиваться гимнастикой.

Упражнения при парезе лицевого нерва помогает улучшить кровообращение шеи и головы, расслабляет мышцы здоровой стороны лица и стимулировать мышцы пораженной стороны.

При выполнении гимнастики важно соблюдать правила:

- Задействовать только нужные группы мышц, остальные должны находиться в состоянии покоя;

- Стремиться к качеству выполнения упражнений, а не их количеству;

- После каждого упражнения делать небольшой перерыв;

- Перед выполнением упражнение следует проделать мысленно: это дополнительно стимулирует нервную систему;

- Можно постараться рассмешить пациента, чтобы в это время здоровую сторону лица он придерживал рукой. Это способствует восстановлению улыбки;

- ЛФК можно дополнять ДЭНАС-терапией и Су-джок-терапией.

Полезное видео

Предлагаем Вам ознакомиться с полезным видео о том, как делать гимнастику лица:

Прогноз

Сложно оценить прогноз при парезе лицевого нерва, т.к. эффективность терапии зависит от многих факторов: от стадии и причины заболевания, от продолжительности, от своевременности обращения, от компетентности врача и добросовестности пациента.

Если заболеванию не больше 3-х месяцев, вероятность благоприятного исхода 75%. При более длительном течении заболевания шансы на успешное выздоровление снижаются.

Также есть зависимость между успешностью лечения и локализацией повреждения: прогноз более оптимистичен, если поражение лицевого нерва произошло на его выходе из черепа.

Вывод

Здоровье на кончиках пальцев

Под параличом лицевого нерва понимают поражение лицевого нерва (VII), приводящее к нарушению двигательной иннервации (параличу) мимических мышц и подкожной мышцы шеи.

Клиническая картина.

Паралич лицевого нерва проявляется асимметрией лица, сглаженностью кожных складок на стороне поражения, опущением угла рта, кажущимся смещением пораженной половины лица в здоровую сторону. На стороне поражения нарушается смыкание век и губ.

Этиология.

Паралич лицевого нерва может быть обусловлен различными причинами:

1. Вирусной инфекцией

2. Охлаждением: паралич может развиваться после воздействия необычно низкой температуры.

В обоих случаях речь идет о застое. Проведение импульсов по нерву нарушается вследствие отека его оболочки. По существу речь идет больше чем о нарушении проводимости. Функция нерва может восстановиться даже спустя длительное время после поражения, так как минимальное проведение по нерву, обеспечивающее трофику мышц, сохраняется. Показано остеопатическое лечение.

PS. Следует удостовериться в отсутствии переломов пирамиды височной кости, которые обычно вызывают паралич лицевого нерва, головокружение, нарушение слуха или шум в ухе. При подозрении на перлом больного следует срочно госпитализировать для оказания специализированной помощи.

3. Травмой:

– если паралич вызван застоем (вторичный паралич), как в первых двух случаях, показано остеопатическое лечение;

– если паралич лицевого нерва наступил в результате его разрыва (первичный паралич), показания к остеопатическому лечению относительные. В этом случае, хотя оно и оказывает противоотечное действие, прогноз зависит от степени выраженности рубцового процесса в нерве и от его восстановления.

PS. При параличе лицевого нерва, связанном с переломом кости, остеопатическое лечение можно начинать только после заживления перелома.

4. Хирургическим вмешательством: повреждение лицевого нерва может произойти при хирургическом вмешательстве на околоушной железе. Если повреждение выявлено в ходе вмешательства, целостность нерва можно восстановить.

Лечение паралича лицевого нерва.

Целью остеопатического лечения является устранение отека оболочки лицевого нерва и ирритативного очага (например, остеофитов).

Исследуют лицевой нерв и его факторы регуляции:

1. Сосудистые:

– Венозное кровообращение (крыловидное сплетение и щитоязычно-лицевой ствол):

а) помпаж нижней челюстью;

б) клиновидно-верхнечелюстная техника;

в) клиновидная кость;

г) мягкие ткани шеи, особенно вблизи угла нижней челюсти (в основном в случаях выполнения операции на околоушной железе);

д) отток крови из пирамиды височной кости происходит в расположенный сзади каменистый синус и оттуда во внутреннюю яремную вену; однако следует протестировать и мобилизовать основные швы – каменисто-базилярный, каменисто-яремный, мыщелково-чешуйчато-сосцевидный, а также устранить напряжение в височной кости.

– Лимфатический отток: глоточное кольцо Вальдейера. Для воздействия на него манипулируют на уровне позвонка С1 и применяют приемы, непосредственно влияющие на миндалины и на локальный лимфатический дренаж, а также “прорабатывают” мягкие ткани шеи.

2. Нейроваскулярные: как и во всех случаях застоя крови, следует нормализовать артериальное кровообращение (позвонки С7-Th4 и соответствующие им ребра, позвонок С1)

3. Неврологические: освобождают лицевой нерв на пути его в стенке внутреннего слухового прохода; особенно следует устранить напряжение височной кости.

4. Механические:

– Височная кость: мобилизуют 6 швов основания черепа, намет мозжечка, височно-скуловой и височно-теменной швы, мягкие ткани шеи до поддиафрагмального уровня, височно-нижнечелюстной сустав.

– Клиновидная и небная кости (подвешивают фасции шеи).

– Шейные и верхние грудные позвонки.

А. Бертон, К-А. Жермини-Тарен.

Общие сведения

Нейропатия лицевого нерва (синоним — неврит лицевого нерва, паралич Белла) представляет собой паралич/парез лицевого нерва, сопровождающийся чувствительными, двигательными и вегетативными нарушениями в зоне иннервации мимических мышц и асимметрией лица. Нейропатия лицевого нерва (НЛН) является одной из распространенных и актуальных проблем неврологии.

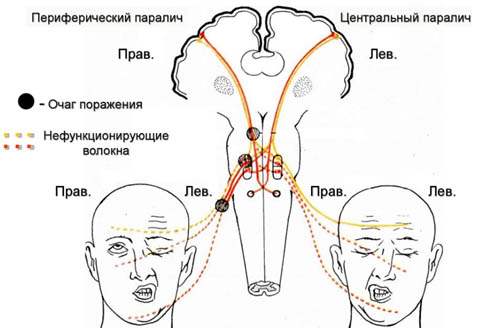

В первую очередь необходимо отметить, что НЛН развивается всегда лишь при поражении нервного волокна от двигательного ядра лицевого нерва до его выхода из шилососцевидного отверстия (периферический парез) и всегда на одноименной стороне в отличии от центрального пареза, который возникает преимущественно при инсульте и зачастую сочетается с парезом конечностей, развивающихся на противоположной очагу стороне (рис. ниже).

Лицевой нерв (ЛН) относится к преимущественно двигательным нервам, которые обеспечивают мимику, процессы моргания, жевания, глотания, нахмуривания. Однако в составе ствола лицевого нерва также проходят составные части промежуточного нерва — парасимпатические (секреторные) и чувствительные (вкусовые) волокна, иннервирующих слюнные железы, а также вкусовую чувствительность языка.

Относительно высокая частота поражения лицевого нерва во много обусловлена присущими ему анатомо-топографическими особенностями — нерв имеет сложный и длительный ход в узком костном канале височной кости. Наиболее уязвимым отрезком ЛН (в котором происходит его ущемление/сдавливание) является отрезок, расположенный в узком извитом канале где в случаях развития отека, обусловленного различными причинами (например, воспалением) и происходит его сдавление.

Среди разных локализаций поражения периферического отдела ЛН паралич Белла относится к наиболее часто встречаемой патологии (16-25 случаев /100 000 населения) и обусловлен развитием отека и последующей его компрессии в костном канале (туннельный синдром). Высокая ранимость ЛН в фаллопиевом канале объясняется превалированием его в поперечном сечении канала, где он занимает 40%-70% всей площади. При этом несмотря на то, что канал в отдельных местах сужается, толщина самого нервного ствола остается неизменной.

В подавляющем большинстве случаев периферический парез лицевого нерва проявляется односторонним поражением лицевого нерва. Правая/левая лицевая сторона поражаются с одинаковой частотой. На долю двусторонней невропатии ЛН приходится всего 6,2% всех его поражений. Средний возраст начала заболевания около 40 лет, но может встречаться в любом возрасте. Наименьший показатель заболеваемости отмечается у детей в возрасте до 10 лет, повышается у лиц возрастной группы 10–29 лет, стабильные показатели характерны для лиц 30–69 лет и максимальных показателей достигает в популяции больных после 70 лет.

Для заболевания характерна высокая частота осложнений (7–18% случаев), в 24,5% отмечаются рецидивирующие невропатии ЛН. Повторные невропатии по сравнению с первичными протекают более тяжело, труднее лечатся и крайне редко завершаются полным восстановлением. Нейропатия лицевого нерва, как пишут многие пациенты, посещающие специальный форум, является чрезвычайно психотравмирующей ситуацией для больных и крайне негативно отражается на психоэмоциональной сфере и физическом состоянии пациентов вплоть до развития невроза. Паралич ЛН является частой причиной длительного нарушения трудоспособности и существенно снижает качество жизни.

Патогенез

Пусковым фактором НЛН является раздражение сосудов черепно-цервикального отдела, что способствует развитию ангиоспазма позвоночной и ветвей наружной сонной артерии, что приводит к первичной ишемии корешка ЛН. Нарастающие нарушения микроциркуляции в структурах ЛН приводят к аноксическому отеку нерва. Это в сою очередь приводит к компрессии (сдавливанию) нервной ткани в лицевом (фаллопиевом) канале височной кости, нарушению нервно-мышечной проводимости, обусловленного блокадой процесса высвобождения из окончаний двигательных аксонов ацетилхолина и расстройством взаимодействия ацетилхолина с рецепторами, расположенными на постсинаптической мембране. По мере нарастания расстройств в нервной ткани развивается вторичная ишемия ЛН.

Классификация

Выделяют первичное поражение ЛН, вызванное переохлаждением и вторичное, как осложнение других заболеваний.

По этиологическому признаку выделяют:

- Паралич Белла (идиопатическая невропатия).

- Отогенные невриты (при воспалении среднего уха/сосцевидного отростка височной кости).

- Инфекционные невриты (при гриппе, герпесе, паротите, полиомиелите и др.).

- Травматические невриты (повреждение лицевого нерва).

- Ишемические (в случаях нарушении кровоснабжения нерва).

Причины неврита лицевого нерва

При периферическом характере поражения ЛН установить причины возникновения заболевания в большинстве случаев достаточно сложно. Принято считать, что причины невропатии ЛН полиэтиологичны (ишемические, отогенные, идиопатические, травматические, инфекционные и другого генеза). Как уже указывалось, паралич Белла развивается вследствие сдавления нерва в узком извитом канале височной кости, происходящего по различным причинам (воспаление, наследственная предрасположенность в виде врожденной узости канала лицевого нерва).

К провоцирующим факторам невропатии ЛН относятся переохлаждение, инфекции, сдавление нерва опухолью (невринома), травматизация костей основания черепа/лица с механическим повреждением/разрывом нервных волокон, отравления. Также невропатия может развиваться как осложнение отита, паротита, мезотимпанита, нейротропной вирусной инфекции (полиомиелита, герпеса), воспалительных процессов в головном мозге.

Симптомы

Симптомы неврита лицевого нерва определяются уровнем его поражения. Рассмотрим лишь симптоматику компрессионно-ишемического поражения ЛН (паралич Белла). Наиболее часто компрессионно-ишемическая невропатия проявляется остро развившимся парезом/параличом мимической мускулатуры в виде:

Паралич лицевого нерва начинается преимущественно внезапно. В начале заболевания у некоторых пациентов за 1-2 дня до появления двигательных расстройств или одновременно появляются умеренные/легкие боли и парестезии в области сосцевидного отростка/уха.

Анализы и диагностика

Диагноз устанавливается на основании клинической симптоматики и жалоб пациента. С целью исключения вторичной природы заболевания назначаются дополнительные инструментальные обследования (МРТ/КТ головного мозга). Для уточнения локализации поражения ЛН, степени его поражения могут назначаться электромиография и электронейрография.

Лечение неврита лицевого нерва

Вылечить парез лицевого нерва можно лишь используя комплексное лечение, включающее медикаментозную терапию, массаж, физиопроцедуры, ЛФК и специальные упражнения. Лечебные мероприятия направлены на улучшение крово/лимфообращения в области лица, нормализацию проводимости лицевого нерва, предупреждение появления мышечной контрактуры и восстановление функции мимических мышц. Лечение, в зависимости от тяжести заболевания может проводится амбулаторно или стационарно в неврологическом отделении.

Основным принципом медикаментозного лечения невропатии является снятие отека и скорейшее восстановление микроциркуляции. В остром периоде заболевания достаточно высокую эффективность имеют системные глюкокортикостероиды препараты. С этой целью проводится пульс-терапия: Метипред внутривенно капельно в течение 3 дней и далее назначается ГКС перорально в течение 5 дней, а затем доза постепенно снижает ежедневно на 5 мг. Или же назначается Преднизолон в течении 7 дней по 60-80 м/сутки с постепенной отменой за 5-6 суток. Некоторые авторы считают, что при параличе Белла более целесообразным является периневральное введение гормонов (Гидрокортизон с новокаином), что способствует более быстрой декомпрессии лицевого нерва. Параллельно назначаются диуретики — Фуросемид, Диакарб, Триамтерен.

Для снижения болевого синдрома и противовоспалительной терапии назначаются НПВС – Ксефокам, Диклофенак, Ибупрофен, Кеторолак, Зорника. Эффективны сосудорасширяющие препараты (Скополамин, Никотиновая кислота, Ксантинола никотинат). Показано назначение витаминов группы В, которые оказывают нейротропное действие, улучшают регенерацию и трофические процессы в нервной ткани, уменьшают боль (Нейромультивит, Мильгамма, Нейробион и др.).

Назначаются препараты альфа-липоевой кислоты (Тиоктацид, Берлитион, Тиогамма), способствующие восстановлению структуры нерва и купированию процессов демиелинизации.

Вне острого периода (на 7-10 сутки) для нормализации проводимости лицевого нерва проводится стимулирующая терапия — назначаются антихолинэстеразные препараты (Галантамин, Нейромидин, Ипидакрин, Аксамон). Лицевой неврит с затяжным течением требует назначения антидепрессантов — Имипрамин, Амитриптилин, Дулоксетин, Венлафаксин. В качестве дополнительного средства рекомендуется назначение оксидантов — Тиоктацид, Берлитион. Для местного обезболивания можно использовать Анестезиновую/Лидокаиновую мазь, которая наносится на болевые зоны. Если на протяжении первых 2-3- месяцев восстановление лицевого нерва в полном объеме не произошло, назначают Лидазу и препараты-биостимуляторы (ФИБС, Алоэ). При развитии контрактур показаны Мидокалм, Тегретол.

Читайте также: