Адаптационно трофические влияния вегетативной нервной системы

Один из отделов центральной нервной системы, называемый вегетативной, состоит из нескольких частей. Одна из них является симпатической нервной системой. Функциональные и морфологические признаки позволяют условно разделить ее на несколько отделов. Еще один отдел вегетативной НС – парасимпатическая нервная система. В данной статье рассмотрим, что такое трофическая функция.

О нервной системе

В жизни абсолютно любого живого организма ряд важнейших функций выполняет нервная система. Поэтому ее значимость очень велика. Нервная система сама по себе достаточно сложна и включает в себя разные отделы, имеет несколько подвидов. Каждый из них выполняет ряд определенных функций, характерных для каждого из отделов. Интересен тот факт, что само понятие симпатической нервной системы впервые было употреблено в 1732 году. В самом начале этот термин использовался для того, чтобы обозначить всю вегетативную нервную систему в целом. Однако по мере развития медицины и накопления научных знаний стало ясно, что симпатическая нервная система таит в себе более широкий пласт функций. Именно поэтому данное понятие стали использовать в отношении только одного из отделов вегетативной нервной системы. Трофическая функция нервной системы будет представлена ниже.

Симпатическая НС

Если останавливаться на конкретных значениях, то станет ясно, что для симпатической нервной системы характерны достаточно интересные функции – она ответственна за процесс расхода ресурсов организма, а также осуществляет мобилизацию его внутренних сил при возникновении экстренных ситуаций. Если возникает необходимость, симпатическая система значительно увеличивает трату энергетических ресурсов для того, чтобы организм продолжал нормальное функционирование и выполнял определенные задачи. В том случае, когда возникает разговор о том, что человеческий организм имеет скрытые возможности, подразумевается именно этот процесс. Состояние человека напрямую зависит от того, насколько симпатическая система справляется со своими задачами.

Парасимпатическая НС

Однако подобные условия вызывают большой стресс для организма, а в таком состоянии он не может долго функционировать в нормальном режиме. Тут огромное значение имеет парасимпатическая система, которая вступает в дело и позволяет восстановить и накопить ресурсы организма, что, в свою очередь, позволяет не ограничивать его возможности. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы позволяют человеческому организму вести нормальную жизнедеятельность в различных условиях. Они находятся в тесной взаимосвязи и являются дополнением друг друга. Но что же означает трофическая функция НС? Об этом далее.

Анатомическое устройство

Симпатическая НС имеет достаточно сложную и разветвленную структуру. Ее центральная часть расположена в спинном мозге, а периферическая связывает разнообразные нервные узлы и нервные окончания организма. Все окончания нервов симпатической системы соединяются в сплетения и концентрируются в иннервируемых тканях.

Периферическая часть системы образована разнообразными чувствительными эфферентными нейронами, имеющими специфические отростки. Данные отростки отдалены от спинного мозга и располагаются в основном в предпозвоночных и околопозвоночных узлах.

Функции симпатической системы

Как было отмечено, активизация симпатической системы происходит при попадании организма в стрессовую ситуацию. Некоторые источники называют ее реактивной симпатической нервной системой. Такое название связано с тем, что она предполагает возникновение определенной реакции организма на воздействие извне. В этом и состоит ее трофическая функция.

При возникновении стрессовой ситуации надпочечники моментально начинают выделять адреналин. Он является основным веществом, которое позволяет человеку реагировать лучше и быстрее, отвечая на стресс. Подобная ситуация может возникнуть во время физической нагрузки. Выброс адреналина позволяет лучше с ней справляться. Адреналин способствует усилению действия симпатической системы, а она, в свою очередь, предоставляет ресурсы для увеличенного потребления энергии. Сама секреция адреналина не является энергетическим ресурсом, а лишь способствует стимуляции человеческих органов и чувств.

Основная функция

Основной из функций симпатической НС является адаптационно-трофическая функция.

Рассмотрим ее более детально.

Ученые-биологи достаточно продолжительное время были убеждены в том, что исключительно соматическая нервная система обеспечивает регуляцию деятельности мышц скелетного типа. Эта убежденность была поколеблена лишь в начале 20-го века.

Известный факт: при длительной работе происходит утомление мышц. Сила сокращений постепенно угасает, и они могут прекратиться вовсе. Работоспособность мышцы имеет свойство восстанавливаться после небольшого отдыха. Долгое время причины подобного явления были неизвестны.

В 1927 году Орбели Л. А. опытным путем установил следующее: если довести лапку лягушки до полного прекращения движений, то есть до утомления, путем длительного воздействия на двигательный нерв, а затем, не прекращая двигательной стимуляции, начать параллельно раздражать и нерв симпатической системы, работа конечности будет быстро восстановлена. Получается, подключение влияния на симпатическую систему изменяет функциональность мышцы, которая утомлена. Происходит устранение усталости и восстановление ее работоспособности. В этом и состоит трофическая функция нервных клеток.

Влияние на мышечные волокна

Ученые выяснили, что нервы симпатической системы оказывают сильное влияние на мышечные волокна, в частности, на их способность проводить электрические токи, а также на уровень возбудимости двигательного нерва. При воздействии симпатической иннервации происходит изменение состава и количества химических соединений, содержащихся в мышце и играющих немаловажную роль в осуществлении ее деятельности. К таким соединениям относят молочную кислоту, гликоген, креатин, фосфаты. В соответствии с этими данными стало возможным сделать заключение, что симпатическая система стимулирует возникновение определенных физико-химических изменений в скелетных мышцах, оказывает регулирующее воздействие на чувствительность мышцы к возникающим двигательным импульсам, которые приходят по волокнам соматической системы. Именно симпатическая система адаптирует мышечную ткань к выполнению нагрузок, которые могут возникнуть при различных обстоятельствах. Существовало мнение, что работа утомленной мышцы усиливается при воздействии симпатического нерва в силу увеличенного кровотока. Однако проведенные эксперименты не подтвердили данное мнение. Так работает трофическая функция нейрона.

Посредством специальных исследований удалось установить, что прямая симпатическая возбуждаемость у позвоночных организмов отсутствует. Таким образом, влияние симпатического характера на мышцы скелетного типа осуществляется только через диффузию медиатора либо иных веществ, которые выделяются сосудодвигательными терминалями симпатической системы. Этот вывод может быть с легкостью подтвержден при помощи простого эксперимента. Если мышцу поместить в раствор либо перфузировать ее сосуды, а затем начать воздействие на симпатический нерв, то в растворе или в перфузате наблюдаются неустановленной природы вещества. Если эти вещества ввести в другие мышцы, то они вызывают эффект симпатической природы.

Такой механизм подтверждается также большим латентным периодом и его значительной продолжительностью до возникновения эффекта. Для появления адаптационно-трофической функции не требуется длительного времени в тех органах, которые наделены прямой симпатической раздражительностью, например, сердце и другие внутренние органы.

Подтверждающие факты

Факты, доказывающие нейротрофическую регуляцию со стороны симпатической системы, были получены при проведении различных исследований на скелетной мышечной ткани. Исследования включали в себя функциональные перегрузки, денервацию, регенерацию, перекрестное соединение нервов, которые соединены с разными типами волокон мышц. В результате исследований получен вывод о том, что трофическую функцию выполняют метаболические процессы, которые поддерживают нормальную мышечную структуру и обеспечивают ее потребности во время выполнения специфических нагрузок. Эти же метаболические процессы способствуют восстановлению нужных ресурсов после того, как работа мышцы прекращена. Работа таких процессов обусловлена рядом биологических регуляторных веществ. Имеются доказательства, что для возникновения действия трофического характера необходима транспортировка нужных веществ из клеточного тела в исполнительный орган.

Общепризнанным можно считать и тот факт, что значение нейромедиаторов не ограничено лишь участием в процессе передачи импульса. Они также влияют на жизнедеятельность возбуждаемых органов, участвуя в энергообеспечении тканей.

К примеру, катехоламины принимают участие в таком процессе, как осуществление трофической функции. В крови уровень энергосубстратов увеличивается, что приводит к быстрому и интенсивному влиянию на процессы метаболизма.

Заключение

Известно, что чувствительные нервные волокна также проявляют адаптационно-трофическое действие. Ученые установили, что в окончаниях чувствительных волокон содержатся разного рода вещества нейроактивного характера, например нейропептиды. Чаще всего встречаются Р-нейропептиды, а также пептиды, которые связаны с кальцитониновым геном. Такие пептиды после выделения из нервных окончаний способны оказывать на окружающие их ткани трофическое влияние.

Вегетативная ( автономная ) нервная система. Функции вегетативной нервной системы.

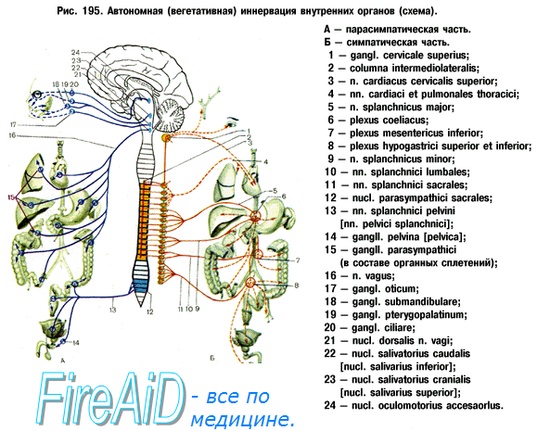

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц. Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части нервной системы, гладкая мускулатура — от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию (И. П. Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усливает или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые железы, волоско-вые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм — две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикулярная формация.

Предназначение вегетативной нервной системы – контроль и коррекция деятельности внутренних органов. Процесс осуществляется автономно – без участия сознания людей. Это позволяет молниеносно реагировать на изменения во внешней среде, агрессиях извне. Однако, при необходимости люди могут оказывать влияние на вегетативные проявления – опосредованно, к примеру, с помощью медикаментов либо физиотерапевтических процедур.

Что собой представляет вегетативная часть нервной системы

Несмотря на огромное влияние вегетативной системы на организм каждого человека, как биологической единицы, по сути, никто не может сказать, что способен ежесекундно чувствовать ее работу. При правильном функционировании люди просто ощущают себя здоровыми.

В этом и состоит главная цель вегетативного сегмента – создание внутри организма аппарата, который бы соединял все органы и ткани в единый конгломерат для сохранения человека, как цельной природной единицы. К примеру, при повышении температуры внешней среды сразу же корректируется деятельность, дыхательной, сердечнососудистой и обменной системы. Они, взаимодействуя, создают комфортные условия для работы головного мозга и жидких тканей – профилактика обезвоживания.

К тому же вегетативный отдел контролирует пищеварительную, мочевыделительную и репродуктивную функцию. Ни одна внутренняя структура не остается без двойного присмотра – к примеру, одни импульсы замедляют частоту пульса, а иные – учащают сердцебиение. В этом заключается преимущество организма людей перед растительным или же животным миром.

По сути, на протяжении эволюции вегетативные отделы позволили людям приспосабливаться к меняющимся внешним условиям и выживать человеческому роду. В новых обстоятельствах сердечнососудистая и дыхательная система, а также пищеварение обеспечивали внутренние ткани питательными веществами. Это гарантировало сохранность особи. В последующем иннервация усложнялась и видоизменялась. В конечном итоге у современного человека без вегетативной регуляции не происходит ни одного вида деятельности, пусть и на бессознательном уровне.

Структурные особенности системы

В целом, вегетативная нервная регуляция – это сложная комбинация, как по анатомическим, так и функциональным признакам нервных элементов. В первую очередь, специалисты выделяют в ней центральный, а также периферический сегмент. Так, скопления нейронов – особых клеток, образуют своеобразные ядра в толще головного либо спинного мозга. Эти центры несут ответственность за реакцию зрачков, работу пищеварительных и дыхательных отделов.

Особое место отведено гипоталамусу и мозговой лимбической системе, как важным частям вегетативной регуляции. И если первый из них хорошо работает, то у людей железы внутренней и внешней секреции здоровы и вырабатывают биологические вещества в требуемом количестве. Поведенческие реакции также будут здоровыми – эмоции, сновидения, работоспособность.

Тогда как периферическая вегетативная нервная часть – это вегетативные нервы, а также отдельные клетки, либо сплетения. С их помощью регулирующий импульс доходит до требуемой зоны и осуществляется коррекция внутренней среды.

Помимо этого, вегетативная система обязательно рассматривается специалистами как совокупность двух крупных отделов – парасимпатического, а также симпатического. Их различают функциональные обязанности. Так, парасимпатический отдел своими нейромедиаторами – химическими молекулами, регулирует образование слюны, правильность сердечного ритма, параметры давления, моторику петель кишечника.

Тогда как, спинной мозг, где находятся центры симпатической части вегетативного отдела, несет ответственность за противоположные реакции – учащение сердцебиение, частоты дыхания, расслабление желчного пузыря, расширение зрачка. В большинстве случаев автономный отдел преганглионарными волокнами и постганглионарными сплетениями самостоятельно справляется со всеми задачами. Головной мозг далеко не всегда вмешивается в его работу.

Функции системы

Описать все многообразие функций вегетативной системы можно тем, что она регулирует физиологические процессы в тканях и обеспечивает постоянство жизнедеятельности – особь приспосабливается и выживает. Для этого нервные импульсы поступают непосредственно в иннервируемый орган, сосуд либо участок ткани. К примеру, гладкомышечные клетки кишечника.

Регулированию подлежат все метаболические процессы – приспособление к снижению/повышению концентрации гормонов, пищеварительных ферментов. Это адаптационно-трофическая вегетативная функция. В ее основе лежит транспорт питательных веществ, их перемещение внутрь клеток. Одни активизируют метаболизм, другие усиливают трофику тканей.

Функции симпатических волокон:

- изменение сокращения сердечной мышцы, возрастание ритма;

- повышение систолического давления;

- расширение диаметра бронхов, а также зрачков;

- снижение тонуса гладких мышц в кишечнике;

- повышение скорости свертывания крови и активности ферментов.

Функции парасимпатических волокон:

- снижение сердечного ритма;

- уменьшение артериального давления;

- обеспечение бронхоспазма;

- повышение тонуса мышечного слоя стенки кишечника.

При этом не следует рассматривать перечисленные функции систем в отдельности – они тесно взаимодействуют. Без одной из них не будут осуществляться и другие виды вегетативного контроля.

Формирование и развитие системы

После оплодотворения яйцеклетки в женском организме, происходит слияние двух клеток – развивается плод. Формирование непосредственно нервной системы происходит уже на 3–4 недели роста малыша.

Из особых первичных клеток нейробластов постепенно формируются симпатические узлы – для локализации в полостных органах. К примеру, в районе сердца и кишечника. Подобное формирование в период эмбриогенеза заканчивается к началу 8–9 недели.

Парасимпатический сегмент изначально размещается в районе лицевой части будущего головного мозга – из тех же нейробластов. В этот же период происходит закладка вегетативных спинномозговых центров – из симпатобластов.

Высшая вегетативная регуляция начинается с образования головного мозга. Требуемые параметры приобретает лимбическая подсистема и гиппокамп, гипоталамус и кора мозговых полушарий. Дальнейшая дифференциация вегетативных структур осуществляется по мере роста плода.

Поэтому так важно для будущей матери избегать малейших негативных воздействий – приема медикаментов, алкогольной и табачной продукции, токсических растворов. В противном случае высок риск появления различных отклонений в дальнейшем функционировании нервной системы ребенка. При тяжелых вегетативных поражениях дети становятся инвалидами и требуют специализированного наблюдения и лечения.

Отличительные признаки систем

Помимо непосредственно функциональных обязанностей, для сравнительной характеристики соматической и вегетативной нервной системы присуще иное расположение ядер – в головном, а также спином мозге. Они имеют очаговый, прерывистый характер у симпатического, а также парасимпатического отдела, но размещены равномерно в соматическом сегменте.

Иные различия вегетативной и соматической систем:

- иннервация гладкой мускулатуры осуществляется непроизвольно;

- в ряде органов наблюдается мощное сокрушение мышечных групп – к примеру, в сфинктерах;

- соматический отдел контролирует мускулатуру скелетного строения – побуждает ее к быстрым, а также сознательным сокращениям;

- вегетативное влияние обеспечивает трофику;

- очаговый выход вегетативных корешков, как от внутричерепных, так и от спинномозговых ядер – принцип сегментарности постганглионарными симпатическими, а также парасимпатическими периферическими волокнами не соблюдается;

- различие присутствует и в строении рефлекторных дуг, к тому же вся деятельность вегетативного отдела основана не только на высших центральных, но и на периферических дугах.

Специалистами было выяснено, что у вегетативных отделов присутствует ряд примитивных черт – диффузность размещения нейронов, однообразие форм, а также размеров нейронов, меньший калибр волокон из-за отсутствия миелиновой оболочки. Поэтому и скорость иннервации существенно ниже. К тому же вегетативный отдел обладает меньшей избирательностью к гормонам и механизму метаболизма.

Признаки расстройства вегетативных структур

Сложность строения и функционирования как парасимпатической, так и симпатической вегетативной системы обусловливает, что сбой в одном их сегменте, будет негативно сказываться на деятельности всего организма.

Заподозрить появление расстройства в иннервируемом органе можно по ряду признаков. К примеру, при частых симптомах сухости во рту, дрожи в кистях рук либо треморе век. Иногда на вегетативные отклонения в системе указывают проблемы со сном – трудности засыпания, прерывистость ночного отдыха, разбитость в утренние часы.

Характерными будут колебания артериального давления и температуры – без предшествующего развития гипертонической болезни либо инфекционного процесса. Человек ощущает приливы жара и зябкости, головные боли и ухудшение зрения – затем самочувствие улучшается.

В стрессовых ситуациях сбои здоровья различимы четче – резкие расстройства сердечнососудистых и пищеварительных функций, сбои в эндокринных либо дыхательных органах. Симптомы выглядят, как нарастание одышки, позывы на тошноту, рвоту, боли в районе сердца, желудка.

На подобные сигналы организма необходимо обращать пристальное внимание. В противном случае вегетативные расстройства переходят в серьезные заболевания внутренних органов, с последующими осложнениями. Вылечить сбои в парасимпатическом либо симпатическом отделе системы намного легче на начальном этапе их появления. На помощь приходят силы природы – народные рецепты отваров и настоев, современные аптечные средства, санаторно-курортное оздоровление, к примеру, гидротерапия, солнечные ванны, ароматерапия.

Главная функция вегетативной нервной системы состоит в поддержании постоянства внутренней среды, или гомеостаза, при различных воздействиях на организм. Эта функция осуществляется за счет процесса возникновения, проведения, восприятия и переработки информации в результате возбуждения рецепторов внутренних органов (интероцепция). В то же время ВНС регулирует деятельность органов и систем, не участвующих непосредственно в поддержании гомеостаза (например, половых органов, внутриглазных мышц и др.), а также способствует обеспечению субъективных ощущений, различных психических функций.

Адаптационно-трофическое значение ВНС организма. Л.А Орбели провёл исследование функционального значения симпатической иннервации для скелетных мышц, что позволило ему сформулировать учение об адаптационно-трофическом влиянии симпатической части ВНС. В этом влиянии было выделено 2 компонента: влияния адаптационные и влияния трофические.

Под адаптационными понимаются влияния симпатической части ВНС, в результате которых происходит приспособление органов к выполнению тех или иных функциональных нагрузок. Сдвиги наступают благодаря тому, что симпатические влияния оказывают на органы трофическое действие, которое выражается в изменении скорости протекания метаболических процессов.

Адаптационно-трофическое влияние автономной нервной системы модулирует функциональную активность того или иного органарецепцию, проведение возбуждения, медиацию, сокращение, секрецию и др. и приспосабливает его к потребностям организма.

Участие вегетативной нервной системы в формировании целостных поведенческих реакций.

Процессы в автономной и соматической нервной системе тесно связаны, хотя в ответ на раздражение висцеральных афферентных волокон автономная и соматическая системы вовлекаются в разной степени. Висцеро-висцеральный рефлекс включает пути, в которых возбуждение возникает и заканчивается во внутренних органах. При висцеро-висцеральном рефлексе внутренний орган может отвечать двояко: либо торможением, либо усилением функций. К числу таких рефлексов относится классический рефлекс Гольца: механическое раздражение брыжейки вызывает замедление частоты сердечных сокращений. Другим примером служит раздражение рецепторов пищеварительного тракта, сопровождающееся ослаблением тонуса мышц, суживающих зрачок. Разновидностью висцеро-висцерального является аксон-рефлекс. Это понятие охватывает рефлекторные процессы, осуществляющиеся по разветвлениям аксона без участия тела нервной клетки.

Висцеросоматический рефлекс также возникает при раздражении внутренних органов и в дополнение к висцеральным вызывает появление соматических реакций. Примером такой реакции может служить торможение общей двигательной активности организма при раздражении чувствительных окончаний синокаротидной зоны, а также сокращение мышц брюшной стенки или подергивание конечностей при раздражении рецепторов пищеварительного тракта.

Висцеросенсорный рефлекс осуществляется по тем же путям, что и висцеросоматический, но для его вызова необходимо продолжительное и сильное воздействие. Реакция возникает не только во внутренних органах, соматической мышечной системе, но в дополнение к этому изменяется и соматическая чувствительность.

Соматовисцеральный рефлекс, разновидностью которого является дермовисцеральный рефлекс. Он выражается тем, что при раздражении некоторых областей поверхности тела возникают сосудистые реакции и изменения функций определенных висцеральных органов.

Роль ретикулярной формации, лимбической системы, гипоталамуса и коры больших полушарий в регуляции вегетативных функций. Роль вегетативных центров различных отделов ЦНС в регуляции вегетативных функций. Вегетативные компоненты поведения.

Лимбическая система включает структуры древней и старой коры (гиппокамп, периамигдалярная кора, грушевидная извилина, энторинальная область, поясная извилина) и подкорковые структуры: область перегородки, миндалевидный комплекс, лимбическая зона среднего мозга, таламус и гипоталамус. Раздражение отдельных структур лимбической системы может вызвать изменения деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем. Эти влияния осуществляются с помощью ВНС и эндокринных желез.

Ретикулярнаяформация управляет вегетативными функциями посредством активации симпатической нервной системы, ее нейроны формируют жизненно важные центры продолговатого мозга — дыхательный, кровообращения.

Таламус ограничивает поступление афферентной импульсации в кору большого мозга от внутренних органов, обеспечивая ее большую активность в регуляции соматических функций.

Мозжечок с помощью симпатической нервной системы и эндокринных желез также принимает участие в регуляции функций внутренних органов. Об этом свидетельствуют результаты опытов с раздражением и удалением отдельных его структур. Так, раздражение структур мозжечка вызывает сужение кровеносных сосудов, расширение зрачка, учащение сердцебиений, изменение интенсивности дыхания, кроветворения, терморегуляторные реакции. Мозжечок стабилизирует гомеостазис — при его удалении он становится неустойчивым, в частности угнетается активность кишечных желез и моторики желудочно-кишечного тракта.

Кора большого мозга является высшим интегративным центром регуляции всех функций организма, в том числе и вегетативных. Раздражение различныхь участков коры большого мозга, особенно лобных долей, может изменить деятельность любого органа, имеющего вегетативну иннервацию. Стимуляция двигательной зоны коры вызывает такие же изменения деятельности сердечно-сосудистой системы (увеличение минутного объема сердца, усиление кровообращения в мышцах), как и активная мышечная деятельность. Выработка условных рефлексов на изменение интенсивности функционирования внутренних органов также свидетельствует о важной роли коры в регуляции функций внутренних органов (К.М.Быков). Регулирующая функция центральных образований осуществляется благодаря спонтанной активности их нейронов, гуморальным влиянием на центр и афферентной импульсации от рабочего органа или системы органов.

Читайте также: