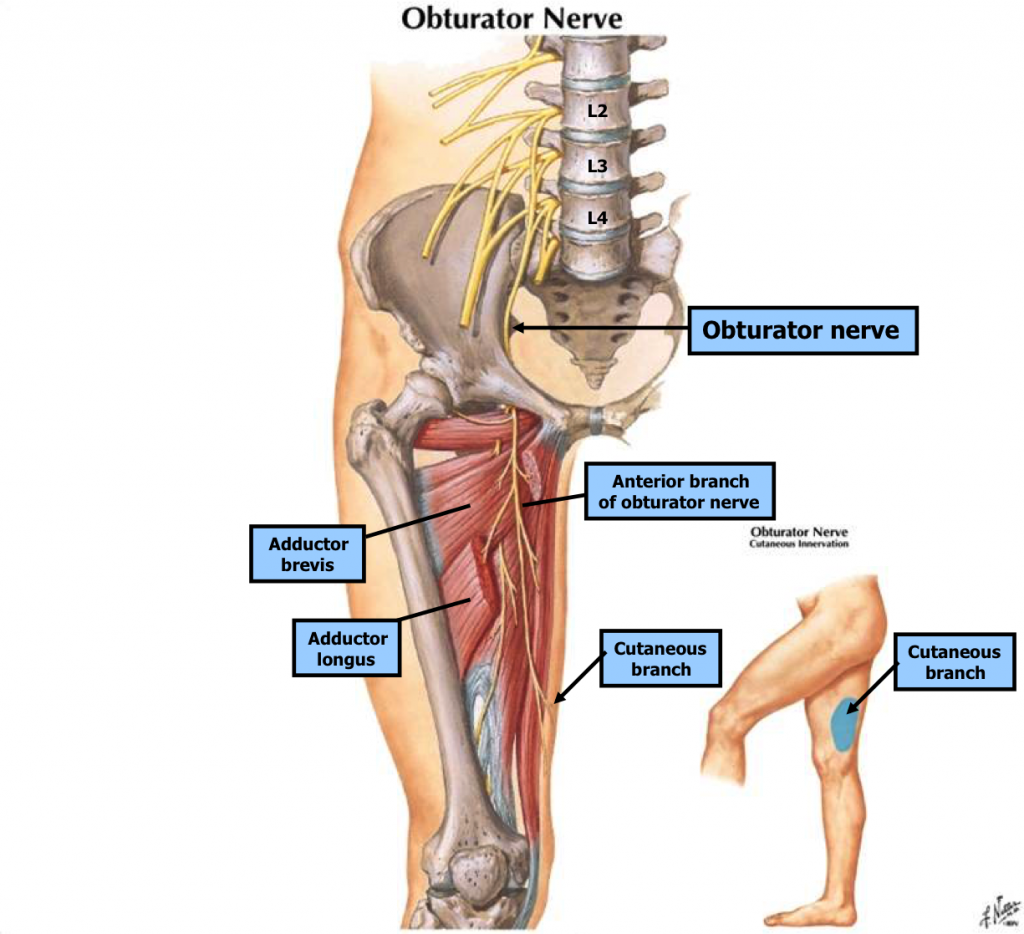

Какую группу мышц бедра иннервирует запирательный нерв

Запирательный нерв формируется из поясничного сплетения и спускается внутри поясничной мышцы, выходя через ее медиальный край в полость таза. Далее путь нерва продолжается вдоль боковой стенки малого таза, через запирательный канал нерв выходит на бедро. Здесь он делится короткой приводящей мышцей на переднюю и заднюю ветви.

- Задняя ветвь проходит под короткой приводящей мышцей вдоль передней поверхности большой приводящей мышцы, иннервируя наружную запирательную мышцу, короткую приводящую мышцу, а также часть большой приводящей мышцы, которая прикрепляется к шероховатой линии.

- На передней поверхности короткой приводящей мышцы передняя ветвь проходит под гребенчатой мышцей и длинной приводящей мышцей и иннервирует длинную приводящую мышцу, тонкую мышцу и короткую приводящую мышцу. Эта ветвь также способствует развитию гребенчатой мышцы.

- Кожные ветви нерва иннервируют кожу медиальной поверхности бедра.

Функции

Таким образом, запирательный нерв имеет три ветви: заднюю, переднюю и кожную.

Двигательная порция нерва иннервирует

- наружную запирательную мышцу;

- длинную приводящую мышцу;

- короткую приводящую мышцу;

- 1/2 часть большой приводящей мышцы;

- тонкую мышцу;

- гребенчатую мышцу.

Сенсорная порция нерва обеспечивает чувствительность

- тазобедренного сустава;

- коленного сустава;

- кожи медиальной поверхности бедра (наряду с подкожным нервом и медиальным кожным нервом бедра).

Клиническая значимость

Повреждение запирательного нерва встречается редко, так как он залегает в области таза и глубоко в медиальной части бедра. Нерв может быть поврежден в результате прямой травмы или травмы окружающих мягких тканей. Легкое повреждение запирательного нерва можно лечить с помощью физиотерапии. В более тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Повреждение нерва может быть связано с

- растяжением нерва во время операции,

- защемлением внутри запирательного канала,

- сдавлением во время беременности,

- автомобильной или бытовой травмой,

- операцией на брюшной полости,

- занятиями спортом (бег или скручивания),

- предшествующими травмами или операциями.

Нейропатия запирательного нерва

- Нарушение чувствительности на медиальной поверхности бедра.

- Боль и парестезия в области медиальной поверхности бедра (могут распространяться до колена).

- Разгибание и отведение бедра могут усиливать боль.

- Могут возникать нарушения ходьбы из-за слабости и проблем с приведением испсилатерального бедра.

- Слабость приводящих мышц со стороны поражения.

- Гипотрофия приводящих мышц бедра.

- Аномальное отведение бедра во время ходьбы приводит к циркумдукции и ходьбе на широкой базе.

- Нарушение чувствительности в средней и нижней трети бедра, что иногда может выявляться ниже колена.

Диагностика

- Игольчатая ЭМГ для подтверждения острой / хронической денервации приводящих мышц бедра, исключая другие мышцы нижних конечностей, такие как подвздошно-поясничная или четырехглавая мышцы.

- КТ, МРТ или УЗИ при подозрении на поражение запирательного нерва внутри полости малого таза.

Лечение

- Фармакологическое лечение боли: НПВП.

- Физиотерапия для увеличения силы приводящих мышц и сохранения подвижности, а также улучшения паттерна ходьбы.

- При неэффективности консервативного лечения может быть рассмотрен вариант оперативного вмешательства.

Sorenson EJ. Chen JJ. Daube JR. 2002

- Пациенты с острым началом нейропатии запирательного нерва хорошо выздоравливают при консервативном лечении.

- Пациенты с хронической невропатией имеют более неблагоприятный прогноз.

Bradshaw C. McCrory P. Bell S. Brukner P. 1997

- Хорошие результаты после хирургического освобождения.

- Физиотерапия должна быть частью плана реабилитации.

- Ожидаемое время для возвращения к активной деятельности составляет 3-6 недель.

Иннервация – это совокупность нервных волокон, которые передают сигналы от ЦНС к органам и тканям и обратно. При ущемлении или ином повреждении нервов человек теряет чувствительность кожи, нормальную способность к движению конечностями, страдает от сильных болей. Хорошее знание анатомии пояснично-крестцового нервного столба и его взаимосвязей с разными структурами организма помогает быстро выявить и остановить развитие патологических процессов в нижней части тела.

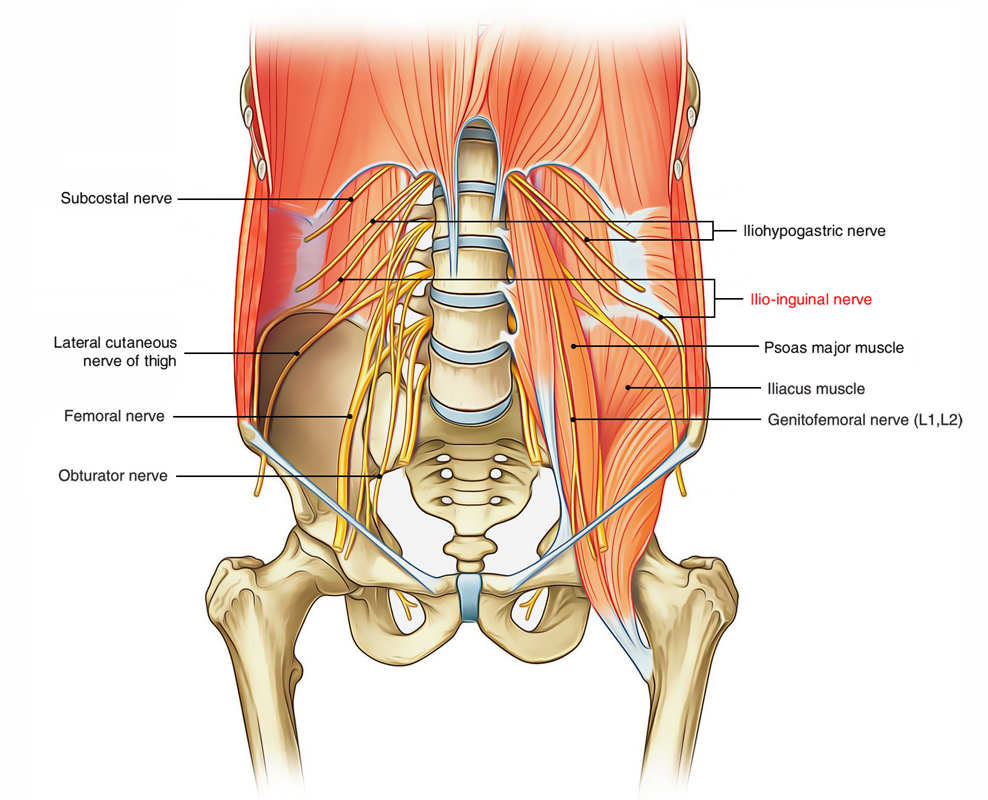

Схема иннервации бедра

Всю мускулатуру и кожные покровы ног иннервируют разветвления нервов поясничного и крестцового сплетений. Именно оттуда идут сигналы, позволяющие мышечным волокнам отводить и приводить бедро, сгибать и разгибать ноги в коленях, и, соответственно, бегать, прыгать, приседать. Также они позволяют кожному покрову ощущать прикосновение и тепло или холод.

Нервный узел благодаря своим боковым веткам делает возможной двигательную иннервацию мускулов центральных отделов ног. На уровне второго, третьего и четвертого позвонков поясницы от него отходят два основных нерва – бедренный и запирательный.

Бедренный нерв обеспечивает связь с центральной нервной системой почти всех тазовых мускулов, но главная его задача – иннервировать мышечные массивы передней поверхности бедра: квадрицепс, портняжную мышцу и длинный приводящий мускул.

Если система сигналов нарушена, человек не сможет разогнуть ногу в колене.

Бедренный ствол обильно разветвляется. Наиболее продолжительное отхождение – подкожный нерв. Он тянется сбоку сосудов бедра и выходит вниз к колену сквозь щель сухожилия приводящего мускула. Эта ветвь помогает иннервировать многие мускулы верхней части конечностей и ответственна за восприимчивость кожного покрова.

Ответвления бедренного ствола, помогающие обеспечить чувствительность верхней и центральной части ног:

- С помощью внутреннего кожно-мышечного нерва происходит иннервация мышц и эпидермиса внутренней поверхности бедра.

- Латеральный кожный нерв связывает с ЦНС поверхность бедра снаружи.

- Иннервация передней поверхности бедра идет за счет передних кожных и срединных мускульных ветвей.

Запирательный нерв спускается от большого мускула поясницы вдоль боковой стенки малого таза. В запирательном канале он разделяется на суставные и мышечную ветви. Последняя иннервирует наружный запирательный мускул и приводящие мышцы.

Также к ответвлениям поясничного сплетения относят и бедренно-половой нерв. Он имеет два ответвления – половое, которое отвечает за чувствительность соответствующих органов, и бедренное. Последнее курирует работу косых и поперечных мускульных массивов внутри бедра, а также кожные покровы Скарпова треугольника.

В районе четвертого и пятого позвонков сливается с поясничным и создает общий нервный ствол. Боковые ответвления большей частью направлены на обеспечение чувствительности мускульной системы ягодиц.

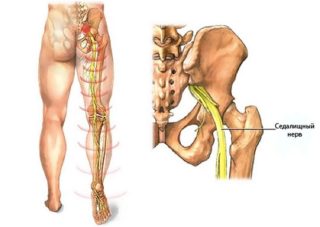

Основные выходы крестцового сплетения – задний кожный и седалищный нервы.

Первый из них принимает участие в двигательной тазовой иннервации, создавая условия для работы большого мускула ягодицы. Также его деятельность помогает отведению тазобедренного сустава. Еще одна функция – обеспечение чувствительность задней поверхности бедра и верха голеностопа.

Седалищный нерв благодаря боковым веткам иннервирует мускулы задней поверхности бедра, принимая участие в сгибании колена. Дополнительно он направляет сигналы в мышечные волокна внутреннего отдела бедра, помогая его приводящим действиям. В конце он расходится на две большие ветки – общий малоберцовый и большеберцовый нервы.

Последний своими вспомогательными ветвями создает условия для двигательной иннервации мускульного массива позади голени. Его действия помогают разгибать голеностоп и сгибать пальцы ног. За их движение несут ответственность два подошвенных окончания нерва.

Общая малоберцовая ветка иннервирует соответствующие мускулы, а также ткани спереди голени, что разрешает свободно сгибать и смещать вбок голеностопное сочленение. Оказывает влияние это ответвление и на разгибание пальцев.

Симптоматика патологий пояснично-крестцового сплетения

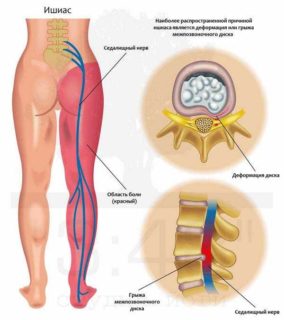

Главным признаком, сигнализирующим о неврологических проблемах в этой области, является мучительная боль в районе ягодичной мышцы, распространяющаяся по всей поверхности нижней конечности. Болевые ощущения бывают как режущего и жгучего, так и ноющего характера. В момент их усиления больной может даже потерять сознание. Хуже всего человек себя чувствует в ночное время и в промозглую погоду.

Дополнительными признаками патологии служат:

- усиление боли при долгой ходьбе или нахождении в сидячем положении;

- невозможность нормально опереться на пораженную конечность;

- постоянные попытки выбрать удобную позицию для сна;

- острые рези при смехе, кашле или чихании;

- нарушение походки, прихрамывание;

- гипергидроз ступней;

- жгучие или колющие ощущения в районе стоп.

Зачастую неприятные ощущения вначале концентрируются сзади верхней части ноги, а затем распространяются вниз, к ступне или, напротив, отдают в поясничную область. После приема обезболивающих они стихают, но потом возникают вновь.

При сильном поражении человек не может отвести бедро, согнуть или повернуть ногу в коленном и голеностопном суставе, шевелить пальцами нижних конечностей.

Основные болезни, связанные с поражением нервов бедра

От подобных недугов чаще всего страдают женщины бальзаковского возраста вследствие анатомического строения тазобедренной области и износа суставных хрящей, потери мускульной массы.

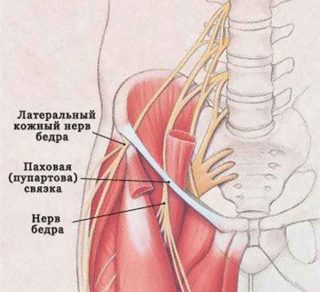

К поражению бедренного нерва способны привести не только возрастные изменения, но и травмы. В силу анатомического строения высок риск повреждения нервных ответвлений в зоне подвздошно-поясничного мускула, близ связочных волокон паха, на входе и выходе приводящего канала и в районе над коленной чашечкой.

К заболеваниям, вызванным поражением бедренного нерва и ответвлений, относят:

- Невропатию, вызываемую защемлением из-за судороги мускула или гематомы.

- Неврит – воспалительный процесс в нерве из-за ущемления фибры, травмы либо осложнения после операции.

- Невралгию – патологическое состояние из-за раздражения нервных окончаний вследствие межпозвонковой грыжи.

Поражения седалищного нерва способны спровоцировать воспаление – ишиас, а также ишиалгию – боли вследствие сдавливания или нарушения кровообращения.

Все эти заболевания вызывают болезненные ощущения разного характера в бедренной, паховой, ягодичной и тазовой области. Для диагностики неврологических недугов используют различные методики:

- анализ распределения нарушений чувствительности и движения;

- исследование ультразвуком;

- ЭМГ;

- компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Визуализирующие исследования нужны, чтобы проанализировать состояние мягких тканей, обнаружить новообразования за брюшиной, гематомы, грыжи, последствия травм.

Если боль проявляется регулярно и мучает длительное время, необходима безотлагательная медицинская помощь. Обратитесь к терапевту или неврологу.

Мышцы бедра делятся на три группы: переднюю, заднюю и медиальную.

К передней группе мышц бедра относятся портняжная мышца (длиной 50см) и четырехглавая мышца бедра. Четырехглавая мышца состоит из прямой мышцы бедра, медиальной широкой, латеральной широкой и промежуточной широкой мышц бедра, переходит в сухожилие, вместе с портняжной прикрепляются к бугристости большеберцовой кости, иннервируются бедренным нервом (из поясничного сплетения). Сгибают бедро и голень, разгибают голень в коленном суставе, портняжная поворачивает бедро кнаружи.

К задней группе относятся: двуглавая мышца бедра, полусухожильная и полуперепончатые мышцы. Мышцы иннервируются большеберцовым нервом (ветвь седалищного нерва),кроме короткой головки двуглавой мышцы, она иннервируется общим малоберцовым нервом (ветвь седалищного нерва). Функция – разгибают бедро, сгибают голень и поворачивают ее кнутри, длинная головка – кнаружи.

Медиальная или приводящая группа: тонкая м., гребенчатая м., длинная, короткая и большая приводящие мышцы приводят и сгибают бедро, поворачивают его кнаружи, иннервируются запирательным нервом из поясничного сплетения, к большой приводящей идут также ветви седалищного нерва.

Треугольник Скарпа, бедренный канал.

На передней поверхности бедра находится бедренный треугольник (Скарпа). Он ограничен сверху паховой связкой, с латеральной стороны портняжной мышцей и длинной приводящей мышцей медиально. В бедренном треугольнике на поверхности подвздошно-поясничной мышцы лежат бедренные артерия и вена и бедренный нерв. Своей вершиной треугольник продолжается в приводящей канал бедра. В медиальной части сосудистой лакуны между паховой связкой и лобковым гребнем находится бедренный канал, длиной 2-3 см, он образуется при развитии бедренных грыж. У него 3 стенки, передняя – продолжение паховой связки на бедро, нижняя – гребенчатая фасция, латеральная – стенка бедренной вены. Бедренный канал тянется от глубокого бедренного кольца до подкожной щели на поверхности бедра в том месте, где большая подкожная вена впадает в глубокую бедренную вену в области решетчатой фасции. Бедренное кольцо (глубокое) находится в медиальной части сосудистой лакуны, оно ограничено сверху паховой связкой, снизу - лобковым гребнем, латерально- бедренной веной и медиально - лакунарной (джимбернатовой) связкой.

Гунтеров канал, стенки, отверстия, содержимое.

Гунтеров канал или приводящий канал бедра образован широкой медиальной мышцей бедра, большой приводящей мышцей и межмышечной сухожильной пластинкой. !!В этом канале бедренные артерия и вена с передней поверхности бедра переходят на заднюю поверхность бедра в подколенную ямку. Входное отверстие канала начинается на вершине бедренного треугольника, между широкой медиальной и большой приводящей мышцами. Выходное отверстие приводящего канала открывается в подколенную ямку – это сухожильная щель у места прикрепления сухожилия большой приводящей мышцы к бедренной кости.

В этот канал входит кожная ветвь бедренного нерва, (н.сафенус), затем нерв вместе с нисходящей артерией колена покидает канал через его переднюю стенку, прободает сухожильную пластинку и следует по медиальному краю голени до большого пальца стопы.

Мышцы голени, функции, иннервация.

Мышцы голени делятся на три группы.

К передней группе относятся передняя большеберцовая мышца, длинный разгибатель большого пальца стопы и длинный разгибатель пальцев. Начинаются на латеральном надмыщелке большеберцовой кости и головке малоберцовой мышцы. Прикрепляются на костях стопы и пальцах. Все мышцы иннервируются глубоким малоберцовым нервом (ветвью общего малоберцового нерва). Функции – разгибают и супинируют стопу, наклоняют голень вперед, разгибают пальцы стопы.

К задней группе мышц голени относятся трехглавая мышца голени - состоит из медиальной и латеральной головок икроножной мышцы и камбаловидной мышцы. Глубже лежат подошвенная и подколенная мышцы, длинный сгибатель пальцев стопы, длинный сгибатель большого пальца стопы и задняя большеберцовая мышцы. Все мышцы иннервируются большеберцовым нервом. Функции - Трехглавая мышца общим ахилловым сухожилием прикрепляется к пяточному бугру, сгибает голень и стопу. Остальные мышцы также сгибают стопу, приводят и супинируют стопу, сгибают 2-5 пальцы и большой палец стопы.

К латеральной группе мышц голени относятся длинная и короткая малоберцовые мыщцы. Они иннервируются поверхностным малоберцовым нервом (ветвь общего малоберцового нерва). Эти мышцы сгибают стопу, поднимают латеральный край стопы и укрепляют поперечный свод стопы.

Дата добавления: 2018-11-24 ; просмотров: 917 ;

В иннервации нижней конечности участвуют два нервных сплетения:

1) поясничное сплетение;

2) крестцовое сплетение.

Поясничное сплетение получает основные волокна из корешков L1, L2 и L3 и имеет сочленение с корешками Тh12 и L4. Из поясничного сплетения отходят нервы: мышечные ветви, подвздошно-подчревный нерв, подвздошно-паховый нерв, бедренно-половой нерв, латеральный кожный нерв бедра, бедренный нерв и запирательный нерв.

Мышечные ветви — короткая ветвь для квадратной мышцы поясницы и большой и малой поясничных мышц.

Подвздошно-подчревный нерв (Тh12, L1) является смешанным нервом. Он иннервирует мускулатуру брюшной стенки (косые, поперечные и прямые мышцы) и кожными ветвями (латеральная и передняя кожные ветви) пах и бедро.

Подвздошно-паховый нерв (Тh12, L1) снабжает двигательными ветвями поперечную и внутреннюю косую мышцы живота и чувствительными паховую область, у мужчины мошонку и пенис, у женщин лобок и часть половых губ (срамных губ).

Бедренно-половой нерв (L1, L2) иннервирует мышцу, поднимающую яичко, в дальнейшем мошонку, а также малую выемку кожи ниже пахового сгиба.

Латеральный кожный нерв бедра (L2, L3) практически полностью чувствительный нерв, снабжает кожу в области наружной поверхности бедра. Моторно он причастен к иннервации мышцы, напрягателя широкой фасции бедра.

В животе около передней верхней ости подвздошной кости

Чувствительные волокна идут, как передняя кожная ветвь, к передней и внутренней стороне бедра и, как подкожный нерв ноги, к передней и внутренней стороне коленного сустава, в дальнейшем к внутренней стороне голени и стопы.

Паралич бедренного нерва всегда приводит к значительному ограничению движений в нижней конечности. Сгибание в тазобедренном и разгибание в коленном суставах вследствие этого невозможны. Очень важно, на какой высоте имеется паралич. В соответствии с этим чувствительные изменения происходят в зоне иннервации его ветвей.

Рис. 2-3. Нервы нижних конечностей

Запирательный нерв (L2—L4) иннервирует следующие мышцы: гребенчатую мышцу, длинную приводящую мышцу, короткую приводящую мышцу, тонкую мышцу, большую приводящую мышцу, малую приводящую мышцу и наружную запирательную мышцу. Чувствительно он снабжает область внутренней стороны бедра.

Рис. 4. Запирательный нерв и латеральный кожный нерв бедра (иннервация мышц)

Рис. 5-6. Иннервация кожи латеральным кожным нервом бедра (слева) / Иннервация кожи запирательным нервом (справа)

Крестцовое сплетение состоит из трех частей:

а) седалищное сплетение;

б) половое сплетение;

в) копчиковое сплетение.

Седалищное сплетение снабжается корешками L4—S2 и делится на следующие нервы: мышечные ветви, верхний ягодичный нерв, нижний ягодичный нерв, задний кожный нерв бедра и седалищный нерв.

Рис. 7. Разделение седалищного нерва

Рис. 8. Конечные ветви седалищного и большеберцового нервов (иннервация мышц)

Таблица 1.43. Седалищное сплетение (иннервация корешков L4—S3)

Рис. 9-10. Глубокий малоберцовый нерв (иннервация мышц) / Глубокий малоберцовый н (иннервация кожи)

Мышечными ветвями являются следующие мышцы: грушевидная мышца, внутренняя запирательная мышца, верхняя близнецовая мышца, нижняя близнецовая мышца и квадратная мышца бедра.

Верхний ягодичный нерв (L4—S1) иннервирует среднюю ягодичную мышцу, малую ягодичную мышцу и напрягатель широкой фасции бедра.

Нижний ягодичный нерв (L5—S2) является моторным нервом для большой ягодичной мышцы.

Задний кожный нерв бедра (S1—S3) снабжен чувствительными нервами, идет к коже нижней части живота (нижние ветви ягодиц), промежности (промежности ветви) и задней части бедра вплоть до подколенной ямки.

Седалищный нерв (L4—S3) является самым большим нервом в человеческом теле. В бедре он разделяется на ветви для двуглавой мышцы бедра, полусухожильной, полуперепончатой и части большой приводящей мышцы. Затем в центре бедра он делится на две части — общий малоберцовый нерв и большеберцовый нерв.

Рис. 11-12. Поверхностный малоберцовый нерв (иннервация мышц) / Поверхностный малоберцовый нерв (иннервация кожи)

Общий малоберцовый нерв делится на ветви для коленного сустава, латеральный кожный нерв — для передней стороны икры и ветвь общего малоберцового нерва, который будет после сочленения с медиальным кожным нервом икры (из большеберцового нерва) идти к икроножному нерву, а затем делиться на глубокий и поверхностный малоберцовые нервы.

Глубокий малоберцовый нерв иннервирует переднюю большеберцовую мышцу, длинный и короткий разгибатели пальцев, длинный и короткий разгибатели большого пальца стопы и снабжает чувствительно малоберцовую часть большого пальца ноги и большеберцовую часть второго пальца ноги.

Поверхностный малоберцовый нерв иннервирует моторно обе малоберцовые мышцы, затем делится на две концевые ветви, которые снабжают кожу тыла стопы и пальцев ноги, за исключением части глубокого малоберцового нерва.

При параличе общего малоберцового нерва сгибание назад стопы и пальцев ноги невозможно. Больной не может стоять на пятке, при ходьбе не сгибает нижнюю конечность в тазобедренном и коленном суставах, вместе с тем при ходьбе волочит стопу. Стопа трамбует грунт и неэластична (степпаж).

При шаге на грунт сначала ложится основание стопы, а не пятка (движение установки последовательного шага). Вся стопа слабая, пассивная, подвижность ее значительно ограничена. Чувствительные нарушения наблюдаются в области иннервации по передней поверхности голени.

Большеберцовый нерв делится на ряд ветвей, самые важные перед разделением:

1) ветви для трехглавой мышцы голени, подколенной мышцы, подошвенной мышцы, задней большеберцовой мышцы, длинного сгибателя пальцев, длинного сгибателя большого пальца стопы;

2) медиальный кожный нерв икры. Он является чувствительным нервом, объединяет ветвь общего малоберцового нерва к икроножному нерву. Обеспечивает чувствительную иннервацию тыльной стороны голени, малоберцовой стороны пятки, малоберцовой стороны подошвы и 5-го пальца ноги;

3) ветви к коленному и голеностопному суставам;

4) волокна к коже внутренней стороны пятки.

Затем он делится на конечные ветви:

1) медиальный подошвенный нерв. Он снабжает мышцу, отводящую большой палец стопы, мышцу короткий сгибатель пальцев, мышцу короткий сгибатель большого пальца стопы и червеобразные мышцы 1 и 2. Чувствительные ветви иннервируют большеберцовую сторону стопы и подошвенную поверхность пальцев ноги от 1-го вплоть до большеберцовой половины 4-го пальца ноги;

2) латеральный подошвенный нерв. Он иннервирует следующие мышцы: квадратную мышцу подошвы, мышцу, отводящую мизинец стопы, мышцу, противопоставляющую мизинец, короткий сгибатель мизинца стопы, межкостные мышцы, червеобразные мышцы 3 и 4 и мышцу, приводящую большой палец стопы. Чувствительно снабжает почти всю область пятки и подошвы.

Вследствие тяжелого повреждения при параличе большеберцового нерва стоять на кончиках пальцев ноги нельзя и движения стопой затруднительны. Супинация стопы и сгибание пальцев ноги невозможны. Чувствительные нарушения отмечаются в области пятки и стопы, за исключением большеберцовой ее части.

При параличе всех стволов седалищного нерва симптомы суммируются. Половое сплетение (S2—S4) и копчиковое сплетение (S5—С0) снабжают дно таза и кожу гениталий.

статью в формате PDF

Запирательный нерв

(nervus obturatorius) образуется из передних ветвей LIΙ-LIV спинномозговых нервов (иногда LI-LV) и располагается позади или внутри большой поясничной мышцы, далее он выходит из-под внутреннего края этой мышцы, прободает подвздошную фасцию и проходит вниз на уровне крестцово-подвздошного сочленения, затем спускается по боковой стенке таза и входит в запирательный канал вместе с запирательными сосудами. Это костно-фиброзный туннель, крышей которого служит запирательный желоб лобковой кости, дно образовано запирательными мышцами, отделенными от нерва запирательной мембранной.

Фиброзный неэластичный край запирательной мембраны представляет собой наиболее уязвимое место по ходу нерва. Через запирательный канал из полости таза нерв переходит на бедро. Выше канала от запирательного нерва отделяется мышечная ветвь. Она также проходит через канал и затем разветвляется в наружной запирательной мышце, которая ротирует нижнюю конечность. На уровне запирательного канала или ниже нерв делится на переднюю и заднюю ветви. Задняя ветвь иннервирует большую приводящую мышцу бедра (приводит бедро), суставную сумку тазобедренного сустава и надкостницу задней поверхности бедренной кости. Передняя ветвь снабжает длинную и короткую приводящие мышцы, тонкую, и непосредственно, — гребенчатую мышцу. Длинная и короткая приводящие мышцы приводят, сгибают и вращают бедро кнаружи. Иннервируемая запирательным нервом наружная запирательная мышца также вращает бедро кнаружи. Тонкая мышца (m. gracilis) приводит бедро и сгибает в коленном суставе глень, ротируя ее внутрь. После отхождения мышечных ветвей передняя ветвь в верхней трети бедра становится только чувствительной и снабжает кожу внутренней поверхности бедра.

Следует отметить

индивидуальную вариабельность зоны чувствительной иннервации кожи внутренней поверхности бедра: либо от верхней трети бедра до нижней его трети (включительно), либо от верхней трети бедра до середины внутренней поверхности голени. Это связано с тем, что чувствительные волокна из состава запирательного нерва объединяются с такими же волокнами бедренного нерва, иногда формируют новый самостоятельный ствол – добавочный запирательный нерв.

Синдром запирательного нерва

описан английским хирургом J. Howship в 1840 г. и немецким неврологом M. Romberg в 1848 г. Поражение запирательного нерва происходит чаще всего на следующих уровнях:

. в начале его отхождения – под поясничной мышцей или внутри ее (например, при забрюшинной гематоме);

. на уровне крестцово-подвздошного сочленения (при сакроилеите);

. в боковой стенке таза (сдавление увеличенной при беременности маткой, при опухоли шейки матки, яичников, сигмовидной кишки, при аппендикулярном инфильтрате в случае атипичного тазового расположения аппендикса и др.);

. на уровне запирательного канала (при грыже запирательного отверстия, лонном остите с отеком тканей стенок запирательного туннельного канала);

. на уровне верхнемедиальной поверхности бедра (при сдавлении рубцовой тканью, при длительном резком сгибании бедра под наркозом во время оперативных вмешательств и т.д.).

Синдром запирательного нерва может проявляться в двух вариантах – в варианте ирритации и в варианте выпадения, а также полного и частичного поражения.

Полный синдром

запирательного нерва в варианте ирритации проявляется наличием характерных болей с распространением боли из паховой области н внутреннюю часть бедра. Боль достигает значительной интенсивности при сдавлении нерва в запирательном канале (по туннельно-ишемическому механизму). При механизме сдавления запирательного нерва грыжей запирательного отверстия боли усиливаются в момент повышения давления в брюшной полости (например, при кашле), а также при разгибании, отведении и внутренней ротации бедра. При этом в зоне иннервации запирательного нерва могут появляться парестезии. Чувствительные выпадения (как было описано выше) чаще всего локализуются в средней и нижней третях внутренней поверхности бедра. Из-за перекрытия кожной зоны иннервации запирательного нерва соседними нервами нарушения чувствительности редко доходят до степени анестезии. Раздражение запирательного нерва может вызывать заметный вторичный спазм приводящих мышц, а также рефлекторную сгибательную контрактуру в коленном и тазобедренном суставах. В связи с раздражением запирательного нерва ряд движений бедра может усиливать боль. Отсюда появляется и щадящая походка и ограничение ряда некоторых движений в тазобедренном суставе.

Полный синдром запирательного нерва в варианте выпадения характеризуется достаточно выраженной гипотрофией мышц внутренней части бедра, несмотря на то, что большая приводящая мышца частично иннервируется и седалищным нервом. Заметно нарушается приведение бедра, хотя полностью это движение не выпадает. Из-за выпадения функций приводящих мышц бедра, нарушается устойчивость при стоянии и ходьбе. Вместо нормального переднезаднего направления при ходьбе появляется направленное кнаружи отведение конечности с явлениями циркумдукции. Возникает затруднение при укладывании больной ноги на здоровую (в положении сидя или в положении лежа на спине). Выпадает (снижается) рефлекс с приводящих мышц бедра (данный рефлекс определяется – вызывается резким ударом перкуссионного молотка по Ι пальцу врача, наложенному на кожу над приводящими мышцами под прямым углом к их длинной оси, приблизительно на 5 см выше внутреннего надмыщелка бедра; при этом ощущается сокращение приводящих мышц и выявляется асимметрия рефлекса на здоровой и пораженной сторонах). Гипестезия (реже – анестезия) локализуется в средней и нижней третях внутренней поверхности бедра. Иногда гипестезия выявляется и на внутренней поверхности голени, достигая середины последней (объяснение см. выше). В зоне гипестезии на внутренней поверхности бедра может наблюдаться ангидроз (что является проявлением вегетативных нарушений при поражении запирательного нерва).

Синдром частичного поражения

запирательного нерва может быть выявлен путем применения следующих тестов:

. обследуемому, лежащему на спине с выпрямленными ногами, предлагают сдвинуть ноги; обследующий пытается их развести;

. обследуемому, лежащему на боку, предлагают поднять находящуюся сверху ногу и привести к ней другую ногу., находящуюся внизу, обследующий поддерживает эту поднятую ногу, а движению другой ноги, которая приводится, оказывает сопротивление;

. лежащему на спине обследуемому предлагают согнуть ногу в коленном суставе, поворачивая ее внутрь и приводя бедро; обследующий пальпирует сокращенную тонкую мышцу (m. gracilis);

. лежащему на спине обследуемому с отведенной в сторону ногой предлагают привести ногу; обследующий оказывает сопротивление этому движению и пальпирует сокращенную мышцу.

Читайте также: