Нервная клетка выполняет трофическую функцию

1. Строение и функции элементов нервной клетки……………. ……..… 4

2. Обмен веществ в нейроне……………………. ………………………… 6

4. Основные функции нервной клетки……………………………….……. 8

4.1. Воспринимающая функция нейрона …………………………………. 8

4.2. Интегративная функция нейрона …………………………………….. 11

4.3. Эффекторная функция нейрона ………………………………. ……. 13

Основным структурным элементом нервной системы являются нервные клетки, или нейроны. Через нейроны осуществляется передача информации от одного участка нервной системы к другому, обмен информацией между нервной системой и различными участками тела. В нейронах происходят сложнейшие процессы обработки информации. С их помощью формируются ответные реакции организма (рефлексы) на внешние и внутренние раздражения. Нейроны разделяются на три основных типа: афферентные, эфферентные, промежуточные нейроны.

Афферентные нейроны (чувствительные, или центростремительные) передают информацию от рецепторов в центральную нервную систему. Тела этих нейронов расположены вне центральной нервной системы - в спинномозговых ганглиях и в ганглиях черепно-мозговых нервов.

Эфферентные нейроны (центробежные) связаны с передачей нисходящих влияний от вышележащих этажей нервной системы к нижележащим или из центральной нервной системы к рабочим органам. Для эфферентных нейронов характерна разветвленная сеть дендритов и один длинный отросток - аксон.

Промежуточные нейроны (интернейроны, или вставочные) - это, как правило, более мелкие клетки, осуществляющие связь между различными (в частности, афферентными и эфферентными) нейронами. Благодаря многочисленным разветвлениям аксона промежуточные нейроны могут одновременно возбуждать большое число других нейронов.

1. Строение и функции элементов нервной клетки

Различные структурные элементы нейрона имеют свои функциональные особенности и разное физиологическое значение. Нервная клетка состоит из тела, или сомы, и различных отростков. Многочисленные древовидно разветвленные отростки дендриты (от греч. dendron - дерево) служат входами нейрона, через которые сигналы поступают в нервную клетку. Выходом нейрона является отходящий от тела клетки отросток аксон (от греч. axis - ось), который передает нервные импульсы дальше - другой нервной клетке или рабочему органу (мышце, железе).

Форма нервной клетки, длина и расположение отростков чрезвычайно разнообразны и зависят от функционального назначения нейрона.

Среди нейронов встречаются самые крупные клеточные элементы организма. Размеры их поперечника колеблются от 6-7 мк (мелкие зернистые клетки мозжечка) до 70 мк (моторные нейроны головного и спинного мозга). Плотность их расположения в некоторых отделах центральной нервной системы очень велика. Например, в коре больших полушарий человека на 1мм 3 приходится почти 40 тыс. нейронов. Тела и дендриты нейронов коры занимают в целом примерно половину объема коры.

Внутренняя часть клетки заполнена цитоплазмой, в которой расположены ядро и различные органоиды. Цитоплазма очень богата ферментными системами (в частности, обеспечивающими гликолиз) и белком. Ее пронизывает сеть трубочек и пузырьков - эндоплазматический ретикулум. В цитоплазме имеются также отдельные зернышки - рибосомы и скопления этих зернышек - тельца Ниссля, представляющие собой белковые образования, содержащие до 50% РНК. Это белковые депо нейронов, где также происходит синтез белков и РНК.

В специальных аппаратах нервных клеток - митохондриях совершаются окислительные процессы с образованием богатых энергией соединений (макроэргических связей АТФ). Это энергетические станции нейрона. В них происходит трансформация энергии химических связей в такую форму, которая может быть использована нервной клеткой. Митохондрии концентрируются в наиболее активных частях клетки.

2. Обмен веществ в нейроне

Основной особенностью обмена веществ в нейроне является высокая скорость обмена и преобладание аэробных процессов. Потребность мозга в кислороде очень велика. Хотя вес мозга по отношению к весу тела составляет всего 2%, потребление кислорода мозгом достигает в состоянии покоя у взрослых людей 25% от общего его потребления организмом, а у маленьких детей - 50%. Даже кратковременное нарушение доставки кислорода кровью может вызвать необратимые изменения в деятельности нервных клеток: в спинном мозгу - через 20 - 30 мин., в стволе головного мозга - через 15 - 20 мин., а в коре больших полушарий - уже через 5 - 6 мин.

Энергетические траты мозга составляют 1 /6 - 1 /8 суточных затрат организма человека. Основным источником энергии для мозговой ткани является глюкоза. Мозг человека требует для обмена около 115г. глюкозы в сутки. Содержание ее в клетках мозга очень мало, и она постоянно черпается из крови.

Деятельное состояние нейронов сопровождается трофическими процессами - усилением в них синтеза белков. При различных воздействиях, вызывающих возбуждение нервных клеток, в том числе при мышечной тренировке, в их ткани значительно возрастает количество белка и РНК, при тормозных же состояниях и утомлении нейронов содержание этих веществ уменьшается. В процессе восстановления оно возвращается к исходному уровню или превышает его.

3. Глиальные клетки

В процессах питания нервных клеток и их обмене веществ участвуют также окружающие нейрон клетки глии (глиальные клетки, или нейроглия). Эти клетки заполняют в мозгу все пространство между нейронами. В коре больших полушарий их примерно в 5 раз больше, чем нервных клеток. Тела нейронов, как и их аксоны, окружены глиальными клетками. Глиальные клетки выполняют несколько функций: опорную, защитную, изолирующую, обменную (снабжение нейронов питательными веществами). Показано, что при длительном возбуждении в нейроне высокое содержание белка и нуклеиновых кислот поддерживается за счет клеток глии, в которых их количество соответственно уменьшается. В процессе восстановления после работы запасы белка и нуклеиновых кислот сначала нарастают в клетках глии, а затем и в цитоплазме нейрона.

Глиальные клетки обладают способностью перемещаться в пространстве по направлению к наиболее активным нейронам. Это наблюдается при различных афферентных раздражениях и при мышечной нагрузке. Например, уже через 20 мин. плавания у крыс было обнаружено увеличение числа глиальных клеток вокруг мотонейронов переднего рога спинного мозга.

Возможно, клетки глии участвуют в условно-рефлекторной деятельности мозга и в процессах памяти.

4. Основные функции нервной клетки

Основными функциями нервной клетки являются восприятие внешних раздражений (рецепторная функция), их переработка (интегративная функция) и передача нервных влияний на другие нейроны или различные рабочие органы (эффекторная функция).

Особенности осуществления этих функций позволяют разделить все нейроны центральной нервной системы на 2 большие группы:

1) клетки, передающие информацию на большие расстояния (из одного отдела центральной нервной системы в другой, от периферии к центру, от центров к исполнительному органу). Это крупные, афферентные и эфферентные нейроны, имеющие на своем теле и отростках большое количество синапсов, как возбуждающих, так и тормозящих, и способные к сложным процессам переработки поступающих через них влиянии;

2) клетки, обеспечивающие межнейроальные связи в пределах ограниченных нервных структур (промежуточные нейроны спинного мозга, коры больших полушарий и др.). Это мелкие клетки, воспринимающие нервные влияния только через возбуждающие синапсы. Эти клетки не способны к сложным процессам интеграции локальных синаптических влияний потенциалов, они служат передатчиками возбуждающих или тормозящих влияний на другие нервные клетки.

4.1. Воспринимающая функция нейрона

Все раздражения, поступающие в нервную систему, передаются на нейрон через определенные участки его мембраны, находящиеся в области синаптических контактов. В большинстве нервных клеток эта передача осуществляется химическим путем с помощью медиаторов. Ответом нейронов на внешнее раздражение является изменение величины, мембранного потенциала.

Трофика нейрона. Внутри нейрона находится желеобразное вещество — нейроплазма. Тела нервных клеток выполняют трофическую функцию по отношению к отросткам, т. е. регулируют их обмен веществ. Трофическое влияние на эффекторные клетки организма с помощью химических веществ самих нервных клеток. Питательная функция глии была предположена Гольджи, исходя из структурных соотношений нервных и глиальных клеток и соотношения последних с капиллярами мозга. Отростки протоплазматических астроцитов (сосудистые ножки) тесно контактируют с базальной мембраной капилляров, покрывая до 80% их поверхности. Трофическая функция глиальных клеток осуществляется либо одним астроцитом (сосудистая ножка ножка на капилляре а другие отростки – на нейроне), либо через систему астроцит – олигодендроцит – нейрон. Показано также что глиальные клетки принимают участие в образовании гемато-энцефалического барьера, обеспечивающего, как известно, селективный перенос веществ из крови в нервную ткань. Однако, следует отметить, что существенная роль глиальных клеток в функционировании гемато-энцефалического барьера признается не всеми исследователями 27. Концепции реактивности и активности в рассмотрении функционирования нейрона.

28. Стандартные диапазоны фоновой электроэнцефалограммы.

ЭЭГ - метод регистрации электрической активности (биопотенциалов) головного мозга через неповрежденные покровы головы (интактный метод), позволяющий судить о его физиологической зрелости, функциональном состоянии, наличии очаговых поражений, общемозговых расстройствах и их характере.

(Регистрация биопотенциалов непосредственно с обнаженного мозга называется электрокортикографией, ЭКоГ, и обычно проводится во время нейрохирургических операций).

Первым ученым, продемонстрировавшим возможность такой регистрации электрической активности головного мозга человека был Ганс Бергер (работы 1929-1938 гг).

Основными понятиями, на которые опирается характеристика ЭЭГ, являются:

-средняя частота колебаний

Суммарная фоновая ЭЭГ коры и подкорковых образований мозга животных, варьируя в зависимости от уровня филогенетического развития и отражая цитоархитектонические и функциональные особенности структур мозга, также состоит из различных по частоте медленных колебаний.

Одной из основных характеристик ЭЭГ является частота. Однако из-за ограниченных перцепторных возможностей человека при визуальном анализе ЭЭГ, применяемом в клинической электроэнцефалографии, целый ряд частот не может быть достаточно точно охарактеризован оператором, так как глаз человека выделяет только некоторые основные частотные полосы, явно присутствующие в ЭЭГ. В соответствии с возможностями ручного анализа была введена классификация частот ЭЭГ по некоторым основным диапазонам, которым присвоены названия букв греческого алфавита:

альфа — 8—13 Гц,

бета — 14—40 Гц,

тета — 4—6 Гц,

дельта — 0,5—3 Гц,

гамма — выше 40 Гц и др.).

У здорового взрослого человека при закрытых глазах регистрируется основной альфа-ритм. Это так называемая синхронизированная ЭЭГ.

При открытых глазах или при поступлении сигналов от других органов чувств происходит блокада альфа-ритма и появляются бета-волны. Это называется десинхронизацией ЭЭГ.

Тета-волны и дельта-волныв норме у бодрствующих взрослых не выявляются, они появляются только во время сна.

Для ЭЭГ подростков и детей напротив характерны более медленные и нерегулярные дельта-волны даже в бодрствующем состоянии.

1. Дендриты – выполняют рецепторную функцию, обеспечивают большую поверхность контакта одного нейрона с другими (до 5-10 тыс. контактов);

· интегративная функция (восприятие, обобщение, переработка информации с учетом прошлого опыта, формирование ответной реакции);

· синтез медиаторов, гормонов и биоактивных веществ.

3. Аксонный холмик – самая возбудимая часть нейрона, место формирования ПД.

4. Аксон – передача сигнала (ПД), транспорт биоактивных и других веществ к иннервируемой ткани.

Аксоны нейронов образуют нервные волокна, которые, объединяясь, формируют нервы (периферический отдел нервной системы). Каждый нерв состоит из большого числа (до нескольких десятков тысяч) нервных волокон, диаметр которых колеблется от 0,5 до 25мк. Нервы включают в себя чувствительные, двигательные и вегетативные волокна, и поэтому в большинстве своем являются смешанными.

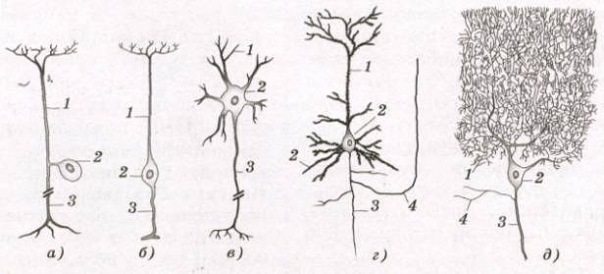

Рис. 7. Типы нейронов: а — псевдоуниполярный нейрон; б — биполярный нейрон; в — мотонейрон спинного мозга; г — пирамидный нейрон коры больших полушарий; д — клетка Пуркинье мозжечка; 1 — дендрит; 2 — тело нейрона; 3 — аксон; 4 — коллатераль аксона

Рис. 8. Строение мультиполярного нейрона: 1 - дендриты; 2 - тело клетки; 3 - ядро; 4 - аксон; 5 - миелиновая оболочка; 6 - ветви

Нервные волокна, составляющие нервные стволы, разделяются на две группы: мякотные (миелиновые) и безмякотные. Мякотные нервные волокна состоят из осевого цилиндра, который покрыт миелиновой оболочкой разной толщины (рисунок 9). Миелиновая оболочка является электрическим изолятором и выполняет трофическую функцию. Через определенные промежутки миелиновая оболочка прерывается, обнажая осевой цилиндр. Эти открытые участки (до 1 мк) называются перехватами Ранвье и играют большую роль в скорости проведения возбуждения.

Рис. 9. Формирование миелиновой оболочки вокруг аксона на разных стадиях его развития (А–Г); соотношение леммоцита и безмиелиновых волокон (Д)

1 – леммоцит, 2 – миелиновое волокно, 3 – миелиновая оболочка, 4 – безмиелиновое волокно.

Безмякотные нервные волокна покрыты только шванновской оболочкой. Внутри осевого цилиндра – в аксоплазме – проходит множество нейрофибрилл диаметром от 100 до 400 Å (ангстрем). По ним транспортируются различные вещества (медиаторы, нейропептиды, гормоны, питательные вещества и др.) от тела нейрона к нервному окончанию и наоборот.

Плазматическая мембрана осевого цилиндра нервного волокна имеет очень сложное строение и приспособлена к генерации и проведению нервных импульсов.

Возбужденный участок нервного волокна вызывает ионный сдвиг с последующей генерацией ПД, который, в свою очередь, является сверхпороговым стимулом для соседних участков. Вследствие чего, в них также возникает ионный сдвиг и возбуждение. При этом, волна возбуждения в безмякотных волокнах распространяется вдоль мембраны непрерывно (рисунок 10.1.) В миелиновых волокнах возбуждение (ПД) распространяется от одного перехвата Ранвье к другому или даже через несколько перехватов. Таким образом, по мякотным волокнам передача возбуждения передается скачкообразно (сальтоторно) и, тем самым определяет высокую скорость проведения возбуждения (рисунок 10.2.).

Рис. 10.1. Механизм распространения возбуждения по безмиелиновому нервному волокну.

Рис. 10.2. Механизм распространения возбуждения по миелиновому нервному волокну.

Гассер и Эрлангер показали, что не только наличие миелиновой оболочки, но и толщина нервного волокна влияют на скорость проведения возбуждения (таблица 1).

Содержание

- Нейроны

- Виды нейронов

- Нервные волокна и нервы

- Список черепно-мозговых нервов с обозначением доминирующих волокон

- Глия

Для начала, я советую посмотреть небольшое видео, в котором рассказывается о различных тканях человека. Но нас будет интересовать именно нервная ткань. В более красочном и наглядном виде вам будет легче усвоить основы, а потом вы сможете расширить свои знания.

Основной тканью, из которой образована нервная система является нервная ткань, которая состоит из клеток и межклеточного вещества.

Ткань — это совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных по строению и выполняемым функциям.

Нервная ткань имеет эктодермальное происхождение. Нервная ткань отличается от других видов ткани тем, что в ней отсутствует межклеточное вещество. Межклеточное вещество является производной глиальной клетки, состоит из волокон и аморфного вещества.

Функцией нервной ткани является обеспечение получения, переработки и хранения информации из внешней и внутренней среды, а также регуляция и координация деятельности всех частей организма.

Нервная ткань состоит из двух видов клеток: нейронов и глиальных клеток. Нейроны играют главную роль, обеспечивая все функции ЦНС. Глиальные клетки имеют вспомогательное значение, выполняя опорную, защитную, трофическую функции и др. В среднем количество глиальных клеток превышает количество нейронов в соотношении 10:1 соответственно.

Каждый нейрон имеет расширенную центральную часть: тело — сому и отростки — дендриты и аксоны. По дендритам импульсы поступают к телу нервной клетки, а по аксонам от тела нервной клетки к другим нейронам или органам.

Отростки могут быть длинными и короткими. Длинные отростки нейронов называются нервными волокнами. Большинство дендритов (дендрон — дерево) короткие, сильно ветвящиеся отростки. Аксон (аксис — отросток) чаще длинный, мало ветвящийся отросток.

Нейроны

Нейрон — это сложно устроенная высокоспециализированная клетка с отростками, способная генерировать, воспринимать, трансформировать и передавать электрические сигналы, а также способная образовывать функциональные контакты и обмениваться информацией с другими клетками.

Каждый нейрон имеет только 1 аксон, длина которого может достигать несколько десятков сантиметров. Иногда от аксона отходят боковые отростки — коллатерали. Окончания аксона, как правило, ветвятся, и их называют терминалями. Место, где от сомы клеток отходит аксон, называется аксональным (аксонным) холмиком.

По отношению к отросткам сома нейрона выполняет трофическую функцию, регулируя обмен веществ. Нейрон обладает признаками, общими для всех клеток: имеет оболочку, ядро и цитоплазму, в которой находятся органеллы (эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы и т.д.).

Кроме того, в нейроплазме содержатся органеллы специального назначения: микротрубочки и микрофиламенты, которые различаются размером и строением. Микрофиламенты представляют внутренний скелет нейроплазмы и расположены в соме. Микротрубочки тянутся вдоль аксона по внутренним полостям от сомы до окончания аксона. По ним распространяются биологически активные вещества.

Кроме того, отличительной особенностью нейронов является наличие митохондрий в аксоне как добавочного источника энергии. Взрослые нейроны не способны к делению.

Существует несколько классификаций нейронов, основанных на разных признаках: по форме сомы, количеству отростков, функциям и эффектам, которые нейрон оказывает на другие клетки.

В зависимости от формы сомы различают:

1. Зернистые (ганглиозные) нейроны, у которых сома имеет округлую форму;

2. Пирамидные нейроны разных размеров — большие и малые пирамиды;

3. Звездчатые нейроны;

4. Веретенообразные нейроны.

По количеству отростков (по строению)выделяют:

1. Униполярные нейроны (одноотростчатые), имеющие один отросток, отходящий от сомы клеток, в нервной системе человека практически не встречаются;

2. Псевдоуниполярные нейроны (ложноодноотростчатые), такие нейроны имеют Т-образный ветвящийся отросток, это клетки общей чувствительности (боль, изменения температуры и прикосновение);

3. Биполярные нейроны (двухотростчатые), имеющие один дендрит и один аксон (т.е. 2 отростка), это клетки специальной чувствительности (зрение, обоняние, вкус, слух и вестибулярные раздражения);

4. Мультиполярные нейроны (многоотростчатые), которые имеют множество дендритов и один аксон (т.е. много отростков); мелкие мультиполярные нейроны являются ассоциативными; средние и крупные мультиполярные, пирамидные нейроны — двигательными, эффекторными.

Униполярные клетки (без дендритов) не характерны для взрослых людей и наблюдаются только в процессе эмбриогенеза. Вместо них в организме человека имеются псевдоуниполярные клетки, у которых единственный аксон разделяется на 2 ветви сразу же после выхода из тела клетки. Биполярные нейроны имеются в сетчатке глаза и передают возбуждение от фоторецепторов к ганглионарным клеткам, образующим зрительный нерв. Мультиполярные нейроны составляют большинство клеток нервной системы.

По выполняемым функциям нейроны бывают:

1. Афферентные (рецепторные, чувствительные) нейроны — сенсорные (псевдоуниполярные), их сомы расположены вне ЦНС в ганглиях (спинномозговых или черепно-мозговых). По чувствительным нейронам нервные импульсы движутся от периферии к центру.

Форма сомы — зернистая. Афферентные нейроны имеют один дендрит, который подходит к рецепторам (кожи, мышц, сухожилий и т.д.). По дендритам информация о свойствах раздражителей передается на сому нейрона и по аксону в ЦНС.

Пример чувствительных нейронов: нейрон, реагирующий на стимуляцию кожи.

2. Эфферентные (эффекторные, секреторные, двигательные) нейроны регулируют работу эффекторов (мышц, желез и т.д.). Т.е. они могут посылать приказы к мышцам и железам. Это мультиполярные нейроны, их сомы имеют звездчатую или пирамидную форму. Они лежат в спинном или головном мозге или в ганглиях автономной нервной системы.

Короткие, обильно ветвящиеся дендриты воспринимают импульсы от других нейронов, а длинные аксоны выходят за пределы ЦНС и в составе нерва идут к эффекторам (рабочим органам), например, к скелетной мышце.

Пример двигательных нейронов: мотонейрон спинного мозга.

Тела чувствительных нейронов лежат вне спинного мозга, а двигательные нейроны лежат в передних рогах спинного мозга.

3. Вставочные (контактные, интернейроны, ассоциативные, замыкающие) составляют основную массу мозга. Они осуществляют связь между афферентными и эфферентными нейронами, перерабатывают информацию, поступающую от рецепторов в центральную нервную систему.

В основном это мультиполярные нейроны звездчатой формы. Среди вставочных нейронов различают нейроны с длинными и короткими аксонами.

Пример вставочных нейронов: нейрон обонятельной луковицы, пирамидная клетка коры головного мозга.

По эффекту, который нейроны оказывают на другие клетки:

1. Возбуждающие нейроны оказывают активизирующий эффект, повышая возбудимость клеток, с которыми они связаны.

2. Тормозные нейроны снижают возбудимость клеток, вызывая угнетающий эффект.

Нервные волокна — это покрытые глиальной оболочкой отростки нервных клеток, осуществляющие проведение нервных импульсов. По ним нервные импульсы могут передаваться на большие расстояния (до метра).

Классификация нервных волокон основана на морфологических и функциональных признаках.

По морфологическим признакам различают:

1. Миелинизированные (мякотные) нервные волокна — это нервные волокна, имеющие миелиновую оболочку;

2. Немиелинизированные (безмякотные) нервные волокна — это волокна, не имеющие миелиновой оболочки.

По функциональным признакам различают:

1. Афферентные (чувствительные) нервные волокна;

2. Эфферентные (двигательные) нервные волокна.

Нервные волокна, выходящие за пределы нервной системы, образуют нервы. Нерв — это совокупность нервных волокон. Каждый нерв имеет оболочку и кровоснабжение.

Различают спинномозговые нервы, связанные со спинным мозгом (31 пара), и черепно-мозговые нервы (12 пар), связанные с головным мозгом. В зависимости от количественного соотношения афферентных и эфферентных волокон в составе одного нерва различают чувствительные, двигательные и смешанные нервы (см. таблицу ниже).

В чувствительных нервах преобладают афферентные волокна, в двигательных — эфферентные, в смешанных — количественное соотношение афферентных и эфферентных волокон приблизительно равно. Все спинномозговые нервы являются смешанными нервами. Среди черепно-мозговых нервов выделяют три вышеперечисленных типа нервов.

I пара — обонятельные нервы (чувствительные);

II пара — зрительные нервы (чувствительные);

III пара — глазодвигательные (двигательные);

IV пара — блоковые нервы (двигательные);

V пара — тройничные нервы (смешанные);

VI пара — отводящие нервы (двигательные);

VII пара — лицевые нервы (смешанные);

VIII пара — вестибуло-кохлеарные нервы (чувствительные);

IX пара — языкоглоточные нервы (смешанные);

X пара — блуждающие нервы (чувствительные);

XI пара — добавочные нервы (двигательные);

XII пара — подъязычные нервы (двигательные).

Глия

Пространство между нейронами заполнено клетками, которые называются нейроглией (глией). По подсчетам глиальных клеток примерно в 5-10 раз больше, чем нейронов. В отличие от нейронов клетки нейроглии делятся в течение всей жизни человека.

Клетки нейроглии выполняют многообразные функции: опорную, трофическую, защитную, изолирующую, секреторную, участвуют в хранении информации, то есть памяти.

Выделяют два типа глиальных клеток:

1. клетки макроглии или глиоциты (астроциты, олигодендроциты, эпендимоциты);

2. клетки микроглии.

Астроциты имеют звездчатую форму и много отростков, которые отходят от тела клетки в разных направлениях, некоторые из них оканчиваются на кровеносных сосудах. Астроциты служат опорой для нейронов, обеспечивая их репарацию (восстановление) после повреждения, и участвуют в их метаболических процессах (обмене веществ).

Олигодендроциты — это мелкие овальные клетки с тонкими короткими отростками. Находятся в сером и белом веществе вокруг нейронов, входят в состав оболочек и в состав нервных окончаний. Олигодендроциты образуют миелиновые оболочки вокруг длинных аксонов и длинных дендритов.

Функции олигодендроцитов:

1. трофическая (участие в обмене веществ нейронов с окружающей тканью);

2. изолирующая (образование миелиновой оболочки вокруг нервов, что необходимо для лучшего проведения сигналов).

Миелиновая оболочка выполняет роль изолятора и увеличивает скорость проведения нервных импульсов вдоль мембраны отростков, предотвращает распространение на соседние ткани идущих по волокну нервных импульсов. Она сегментарна, пространство между сегментами называется перехват Ранвье (в честь ученого, который их открыл). Из-за того, что электрические импульсы проходят по миелинизированному волокну скачкообразно от одного перехвата к другому, такие волокна имеют высокую скорость проведения нервных импульсов.

Каждый сегмент миелиновой оболочки, как правило, образован одним олигодендроцитом в центральной нервной системе (Шванновская клетка (или клетки Шванна) в периферической нервной системе), которые, истончаясь, закручиваются вокруг аксона.

Миелиновая оболочка имеет белый цвет (белое вещество), так как в состав мембран олигодендроцитов входит жироподобное вещество — миелин. Иногда одна глиальная клетка, образуя выросты, принимает участие в образовании сегментов нескольких отростков.

Сома нейрона и дендриты покрыты тонкими оболочками, которые не образуют миелин и составляют серое вещество.

Т.е. миелином покрыты аксоны, поэтому они имеют белый цвет, а сома (тело) нейрона и короткие дендриты не имеют миелиновой оболочки, и поэтому они серого цвета. Вот так скопление аксонов, покрытых миелином, образуют белое вещество мозга. А скопление тел нейрона и коротких дендритов — серое.

Эпендимоциты — это такие клетки, которые выстилают желудочки мозга и центральный канал спинного мозга, секретируя спинномозговую жидкость. Они участвуют в обмене ликвора и растворения в нем веществ. На поверхности клеток, обращенных в спинномозговой канал, имеются реснички, которые своим мерцанием способствуют движению цереброспинальной жидкости.

Таким образом, функцией эпендимоцитов является секреция ликвора.

Микроглия — это часть из вспомогательных клеток нервной ткани, которая не является ею, т.к. имеет мезодермальное происхождение. Представлена мелкими клетками, которые находятся в белом и сером веществе мозга. Микроглия способна к амебовидному передвижению и фагоцитозу.

Клетки микроглии доставляют нейронам кислород и глюкозу. Кроме того, они входят в состав гематоэнцефалического барьера, который образован ими и эндотелиальными клетками, образующими стенки кровеносных капилляров. Гематоэнцефалический барьер задерживает макромолекулы, ограничивая их доступ к нейронам.

Трофическая функция нервной системы

Трофическая функция нервной системы проявляется в ее регулирующем влиянии на обмен веществ и питание тканей и органов.

Первые указания на трофическую функцию нервной системы основывались на результатах экспериментов с перерезкой нервов, которая нередко вызывает различные нарушения в денервированных тканях. Эти факты находятся в полном соответствии с многочисленными клиническими наблюдениями патологических изменений в коже, костях и внутренних органах, которые иногда возникают у больных при поражениях нервов и нервных центров ( рис. 187 ).

Наряду с данными патологов физиологами, изучающими нормальный организм, были также получены указания на наличие трофической функции нервной системы. Так. Р. Гейден-гайн установил, что раздражение симпатических нервов слюнной железы вызывает выделение вязкой, густой слюны, богатой органическими веществами, и объяснил этот факт тем, что симпатические нервные волокна регулируют трофику, питание клеток слюнной железы.

Рис. 187. Трофическая язва на большом пальце стопы после повреждения седалищного нерва (по А. Д. Созон-Ярошевичу).

Учение о трофической функции нервной системы было развито И. П. Павловым. Истоком его представлений в этой области явилось открытие им нервов, усиливающих и ослабляющих сокращения сердечной мышцы.

Трофические нервы, действуя на обмен веществ, изменяют тем самым основные физиологические свойства тканей: их возбудимость, проводимость, работоспособность.

О наличии трофического влияния нервной системы свидетельствуют опыты, показавшие, что раздражение симпатических нервов влияет на окислительно-восстановительные процессь в мышце, на тканевое дыхание, физико-химические, в частности упруговязкие, свойства мышечной ткани, ферментативную активность и обмен аденозинтрифосфорной кислоты, имеющей столь важную роль в химической динамике мышечного сокращения.

Важную роль в осуществлении трофических влияний на ткани оказывают и афферентные нервные волокна. В наиболее четкой форме об этом свидетельствуют опыты с перерезкой тройничного нерва или разрушением гассерова узла, где располагаются тела рецепторных нейронов, отростки которых образуют этот нерв. В результате подобных опытов возникают язвы на денервированной роговичной оболочке глаза.

Согласно исследованиям А. В. Лебединского, причиной изъязвления роговичной оболочки после перерезки тройничного нерва является нарушение процесса регенерации, связанное с торможением митотической активности клеток, отчего постоянно происходящее разрушение клеток компенсируется образованием новых. Гистохимические исследования показали, что в основе торможения митотической активности, наступает сразу же после денервации ткани, лежат глубокие изменения клеточного обмена, в частности распад нуклеиновых соединений. Механизм трофического влияния рецепторных нейронов пока не ясен — допускается существование каких-то биологически активных веществ, секретируемых в области рецепторов.

Обширные исследования, демонстрирующие трофическую роль нервной системы и трофических рефлексов, бы проведены А. Д. Сперанским. Им показано, что перерезка седалищного нерва и введение в его центральный отрезок раздражающих веществ, например желчи или слабого раствора формалина, ведут к развитию долго не заживающих язв и к гангренозному распаду тканей не только на соответствующей конечности, но нередко также в отдаленных участках тела, не иннервированных поврежденным нервом, например в желудке и кинечнике.

В осуществлении трофических влияний на организм принимает участие каждый отдел центральной нервной системы, но особо важная принадлежит гипоталамусу, где находятся центры регуляции обмена веществ, и коре больших полушарий головного мозга.

Роль гипоталамуса демонстрируется многочисленными экспериментами А. Д. Сперанского. Так, наложение на турецкое седло основной кости черепа стеклянного шарика величиной с горошину, вызывая хроническое раздражение ядер промежуточного мозга (гипоталамуса), к развитию тяжелых трофических язв на коже и в пищеварительном тракте ( рис. 188 ).

Клинические наблюдения над больными с поражениями гипоталамуса подтверждают данные экспериментов и показывают, что при этом развиваются расстройства тканевого обмена веществ — дистрофии и происходит нарушения структуры органов и тканей.

Трофические расстройства у животных наблюдаются и при удалении коры больших полушарий головного мозга (Э. А. Асратян и др.). Значение коры больших полушарий в трофике тканей было показано М. К. Петровой, которая искусственно создавала трудные условия для высшей нервной деятельности животного и отмечала при этом появление трофических нарушений.

Рис. 188. Трофическое поражение тканей щеки у собаки после наложения стеклянного шарика на турецкое седло на основании черепа (по А. Д. Сперанскому).

Читайте также: