Паховый нерв при грыжесечении

|  |  |  |

Ошибки могут быть допущены на всех этапах грыжесечения. Однако в одних случаях они, резко снижая качество произведенной операции, приводят к рецидиву грыжи, а в других представляют реальную опасность для жизни больного.

Уже в начале операции, при рассечении передней стенки пахового канала, возможно повреждение подвздошно-пахового и подвздошно-чревного нервов, проходящих сразу под апоневрозом. Иногда это происходит в момент пластики пахового канала, когда нервы захватывают в шов вместе в мышцами. Повреждение подвздошно-пахового и подвздошно-чревного нервов приводит к развитию болевого синдрома в послеоперационном периоде и к атрофии дегенеративных участков мышц [Саакян Ц. А., Рахман Л. Е., 1973], что, в свою очередь, способствует рецидиву. Чтобы избежать данного осложнения, лучше всего после рассечения апоневроза наружной косой мышцы обнажить нервы и осторожно отодвинуть их в сторону, а при пластике пахового канала следить за тем, чтобы они не попали в шов.

Вторым осложнением, которое, по данным А. И. Барышникова (1970), встречается в 0,03% наблюдений, является повреждение семенного канатика. Обычно оно возникает в момент выделения грыжевого мешка. При операции по поводу прямой паховой грыжи следует сразу после рассечения передней стенки выделить семенной канатик, взять его на держалку и отвести в сторону. Этот простой прием не только предотвращает травму семенного канатика, но и значительно облегчает обнаружение грыжевого мешка, позволяет четко ориентироваться в ране. При косой паховой грыже следует стремиться в момент выделения грыжевого мешка видеть все элементы семенного канатика, осторожно, частично тупым, частично острым путем сдвигая их книзу при постоянном подтягивании на себя грыжевого мешка. Это значительно облегчается применением гидравлической препаровки тканей. Необходимо также остерегаться сдавления семенного канатика при пластике пахового канала, что может привести к нарушению трофики яичка и стойким отекам мошонки в послеоперационном периоде.

Ответственным этапом операции является обработка грыжевого мешка. Все манипуляции необходимо производить под контролем зрения. Уже при рассечении брюшины возможно повреждение кишечника, которое, по данным литературы, встречается в 0,06% случаев. Значительная опасность такого осложнения возникает при скользящих грыжах слепой кишки и других отделов толстой кишки. Избежать подобной ошибки позволяет пальпация стенок грыжевого мешка. Их утолщение, тестоватость, а иногда урчание должны быть сигналом опасности. Повреждение кишечника возможно также во время перевязывания шейки грыжевого мешка, поэтому чаще следует использовать кисетный шов, постепенно затягивая его под контролем глаза.

Одним из частых осложнений операции при паховой грыже является ранение мочевого пузыря (М. И. Потоцкий). Оно возможно во время рассечения грыжевого мешка, при высокой его перевязке, когда стенка пузыря попадает в культю, а также во время пластики пахового канала, когда мочевой пузырь прошивают вместе с мышцами верхней стенки пахового канала. Наиболее часто мочевой пузырь повреждают при скользящих грыжах и при сочетании с дивертикулом пузыря. Однако и в других случаях такая опасность существует, особенно при грубых манипуляциях в медиальном отделе пахового промежутка, например при остановке кровотечения из сосудов околопузырной клетчатки, при захватывании в шов надкостницы симфиза или лонного бугорка, при использовании для пластики куперовой связки и т. д.

Существуют признаки, по которым можно распознавать мочевой пузырь во время операции: близость околопузырной клетчатки, мясистость стенки, трабекулярное строение мышечной оболочки, диффузная кровоточивость при ее над сечении, позыв к мочеиспусканию при подтягивании стенки пузыря, отсутствие увеличения при натуживании больного. В сомнительных случаях в мочевой пузырь нужно ввести катетер. Если же избежать ранения мочевого пузыря не удалось, необходимо тщательно отграничить окружающие ткани влажными салфетками и ушить отверстие двухрядным швом, стараясь при этом не захватить в шов слизистую оболочку. Выделение грыжевого мешка должно быть максимально полным. Оставление широкой воронки со стороны брюшной полости часто приводит к рецидиву грыжи.

Во время пластики пахового канала серьезная опасность возникает при наложении глубоких швов на паховую связку, при этом возможно повреждение бедренных сосудов. Во избежание такого осложнения необходимо прошивать стенку поверхностно, широко по плоскости. Н. В. Воскресенский и С. Л. Горелик (1965) рекомендуют после наложения первого, наиболее медиального шва в верхнем углу паховой связки каждый последующий шов накладывать и завязывать при подтягивании кверху предыдущего. Таким образом связка немного приподнимается над lacuna vasorum, что уменьшает опасность ранения сосудов. В тех случаях, когда для пластики используют куперову связку (например, способ Мак-Вея), бедренные сосуды следует обнажить и при наложении швов отодвинуть шпателем. Если во время прошивания паховой связки возникает обильное кровотечение, то иглу следует извлечь, а кровоточащее место плотно прижать пальцем или тупфером на 3—5 мин. Если в стенке сосуда (артерии или вене) имеется лишь прокол, то кровотечение остановится. Если же грубым движением иглы стенка сосуда надорвана, то необходимо обнажить сосуд на протяжении, пережать его турникетами выше и ниже места разрыва и с помощью атравматической иглы наложить сосудистый шов.

Опасным осложнением пахового грыжесечения, которое приводит к рецидивам грыжи, является развитие инфекции в ране. Нагноению способствуют небрежный гемостаз, излишняя травматизация тканей руками и инструментами, неумение хирурга предохранять ткани от высыхания и случайного загрязнения в момент вскрытия грыжевого мешка (при ущемленной грыже при ранении органа). При рецидивных и многократно рецидивирующих грыжах нужно помнить о возможности наличия в толще рубцов очагов дремлющей инфекции.

К осложнениям, встречающимся при аллопластике стенок пахового канала, относят нагноение ран, образование скоплений серозного транссудата, свищей и инфильтратов. Такие осложнения требуют частых пункций, применения дренажей, антибиотиков, а иногда повторного вмешательства для удаления имплантата.

Тоскин К.Д., Жебровский В.В. Грыжи живота, 1983г.

Защемление нервов может произойти не только в области шеи, поясницы или конечностей. В некоторых случаях неврологические боли возникают в паху. Это довольно редкий симптом, однако он отмечается у части пациентов. В области паха проходят ветви нервов, располагающихся в области поясницы и крестца. Здесь расположены окончания подвздошно-пахового нерва. Он редко бывает подвержен сдавлению. Однако при некоторых патологиях и травмах наблюдается ущемление этого участка периферической нервной системы. Это сопровождается хронической болью, а иногда и чувством онемения.

Анатомическое строение

Подвздошно-паховый нерв начинается в области поясницы. В зоне паха он разветвляется на 2 части. Одна из них иннервирует бедро. Вторая - называется паховой ветвью. Дальнейшее продолжение этого нервного окончания зависит от пола человека:

- У мужчин паховая ветвь проходит через семенной канатик и заканчивается в мошонке.

- У женщин паховая ветвь выходит в области маточной связки и заканчивается в области больших половых губ.

Паховая ветвь отвечает за иннервацию следующих органов:

- мускулатуры и кожи ануса;

- анального сфинктера;

- наружных половых органов;

- мышц промежности;

- сфинктера мочевого пузыря.

Подвздошно-паховый нерв влияет на ощущения во время полового акта, на процесс дефекации и мочеиспускания. Его работа регулируется вегетативной нервной системой.

При некоторых патологиях происходит сдавление нерва, которое сопровождается хронической ноющей болью.

Причины защемления нерва

Отчего происходит защемление нерва? Чаще всего паховая ветвь сдавливается после операций по поводу грыжи. Во время хирургического вмешательства врач ушивает грыжевое отверстие. При этом нередко повреждаются нервные ветви. Кроме этого, после операции образуется рубцовая ткань, которая может сдавливать нерв.

Существуют и другие факторы, которые могут вызвать нейропатию (защемление нерва):

- переломы таза;

- тяжелые роды;

- опухоли паховой области;

- спазмы анального сфинктера;

- патологии круглой связки матки;

- варикоцеле;

- гипертонус тазовых мышц;

- опоясывающий герпес;

- верховая езда;

- длительные поездки на велосипеде.

Симптоматика

Очень часто бывает сложно диагностировать нейропатию подвздошно-пахового нерва. Симптомы патологии обычно выражены слабо. У пациентов отмечаются следующие признаки заболевания:

- хронические ноющие боли в тазовой области;

- неприятные ощущения в анальном отверстии;

- недержание мочи;

- ощущение инородного тела в паху, а также жжение и покалывание;

- онемение кожи гениталий;

- болезненность во время полового акта и мочеиспускания;

- запоры.

У женщин отмечаются следующие симптомы защемления подвздошно-пахового нерва:

- зуд в области половых органов;

- жжение при мочеиспускании.

По этой причине пациентки часто принимают нейропатию за воспалительное гинекологическое заболевание.

Осложнения и прогноз

В большинстве случаев врачам удается устранить сдавливание подвздошно-пахового нерва. Лечение приводит к исчезновению боли и дискомфорта. Однако благоприятный прогноз возможен лишь в том случае, если пациент своевременно обратился к врачу. Осложнением запущенной формы нейропатии является хронизация процесса. При этом возникают стойкие расстройства половой функции, частое недержание мочи. Больные страдают от хронических запоров. В таких случаях показано хирургическое лечение нейропатии, которое требует длительного восстановления после операции.

Диагностика

Чтобы выявить нейропатию подвздошно-пахового нерва, врачи назначают УЗИ-обследование. При наличии патологии определяется ухудшение кровотока в половой артерии. Этот сосуд обычно сдавливается вместе с паховой ветвью.

Надежным методом диагностики является блокада нерва. Пациенту вводят в пораженный участок раствор анальгетиков и кортикостероидов. Если после этого неприятные ощущения проходят, то это значит, что причиной боли было сдавливание пахового нерва. В этом случае больному назначают курс лечения.

Консервативное лечение

При лечении защемления подвздошно-пахового нерва пациенту назначают следующие препараты:

- Для снятия боли используют противосудорожное средство "Габапентин".

- Для устранения спазмов назначают миорелаксант "Мидокалм".

- Рекомендуется принимать поливитаминный комплекс "Нейромультивит".

При сильной боли проводят блокады нерва с помощью анальгетиков и стероидных гормонов. При дискомфорте в области половых органов или ануса показано применение вагинальных и ректальных суппозиториев на основе диазепама.

Медикаментозное лечение дополняют физиотерапией. При защемлении нерва полезны такие процедуры, как фонофорез и электрофорез.

Рекомендуется также лечебная физкультура. Полезно делать упражнения на разжимание и сжатие мышц промежности. Однако комплекс ЛФК следует выполнять только после купирования болевого синдрома.

Хирургическое вмешательство

При отсутствии эффекта от консервативной терапии показано хирургическое лечение. Под общим наркозом врач проводит декомпрессионную операцию. При этом устраняется защемление нерва близлежащими тканями.

Эта операция эффективно устраняет все неприятные симптомы. Однако реабилитационный период может продолжаться несколько месяцев. В течение этого срока необходимо соблюдать щадящий режим: избегать физических нагрузок и длительного нахождения в сидячем положении.

Важно помнить, что даже после операции возможны рецидивы заболевания. При воздействии неблагоприятных факторов возможно повторное защемление пахового нерва. Поэтому следует соблюдать меры профилактики и рекомендации лечащего врача.

Профилактика

Как предотвратить нейропатию паховой ветви? Прежде всего нужно своевременно вылечивать такие патологии, как грыжа, переломы таза, опоясывающий герпес, гинекологические заболевания. Если после операции в тазовой области или сложных родов долго сохраняются даже незначительные ноющие боли, то необходимо обратиться к врачу.

Следует использовать удобное сидение для верховой езды. Это снизит нагрузку на паховый нерв. При длительных поездках на велосипеде нужно периодически делать перерывы. Это снизит риск повреждения нерва.

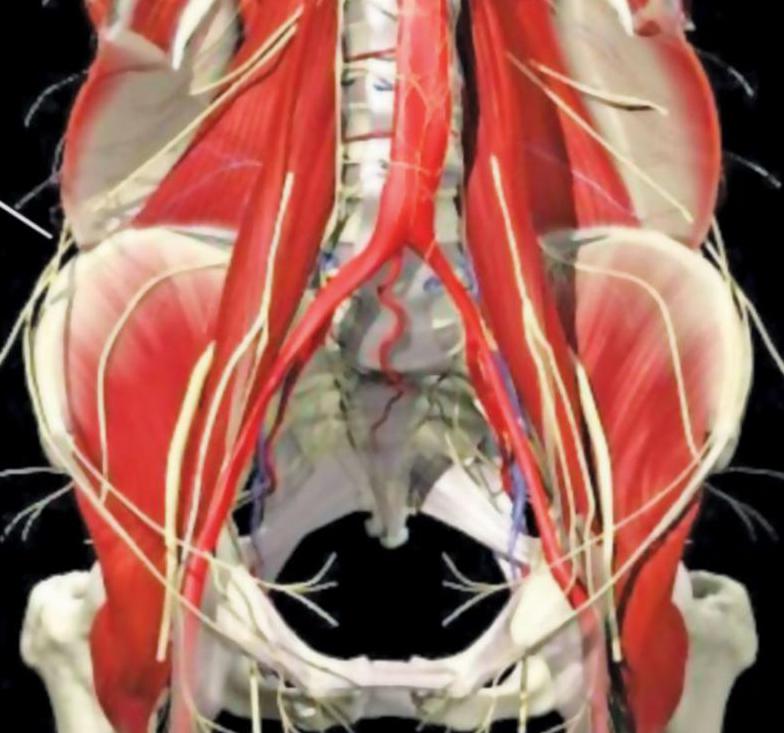

По данным литературы, использование лапароскопического доступа к паховой области для герниопластики сократило процент рецидивов и раневых осложнений, однако количество неврологических осложнений сохраняется примерно на том же уровне. Кроме того, невралгию латерального кожного нерва бедра, большинство хирургов рассматривает как специфическое осложнение эндохирургической герниорафии паховых грыж. Некоторые авторы, в связи с возможностью подобных осложнений, выражают мнение, что область так называемого "рокового" треугольника в действительности должна быть расширена и включать лежащую латерально m. psoas, где проходят латеральный кожный нерв бедра и полово-бедренный нерв. Действительно, нейроанатомия данной области такова, что первые нервы поясничного сплетения: подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый, латеральный кожный нерв бедра, полово-бедренный, бедренный и запирательный могут вовлекаться в зону оперативного вмешательства.

Подвздошно-подчревный нерв (n.iliogypogastricus) проходит через брюшную стенку, пронизывая поясничную мышцу, проходит под квадратной мышцей поясницы, затем под внутренней косой мышцей живота, через фасцию наружной косой мышцы и достигает прямой и пирамидальной мышц. Кожные ветви прободают мышечный слой и иннервируют кожу живота.

Подвздошно-паховой нерв (n.ilioinguinalis) имеет сходное направление. Он проходит параллельно и каудальнее подвздошно-подчревного нерва, выходит из брюшной стенки в паховый канал и, проходя через наружное паховое кольцо, иннервирует кожу мошонки или больших половых губ, кожу лобка и паховые области, отдавая несколько кожных веточек и мышечных ветвей к внутренней, наружной косым и поперечным мышцам. Компрессия этих двух нервов причиняет боль в паху, чувство тяжести медиальнее передней верхней ости и снижение чувствительности в этой зоне. Ранение обоих этих нервов может приводить к снижению тонуса нижней части передней брюшной стенки. Полово-бедренный нерв (n.genitofemoralis) (L I -L 2 ) прежде, чем достичь паховой связки разделяется на две ветви: латеральную (бедренную), бедренную и медиальную (половую). Бедренная ветвь, проходит латеральнее бедренной артерии, входит в бедренный треугольник и, проходя через продырявленную фасцию, иннервирует кожу передней медиальной поверхности бедра. Половая ветвь, проходя через паховый канал, выходит на уровне пахового кольца и иннервирует мошонку или половые губы, а также кожу передней медиальной поверхности бедра. Возможность ранения подвздошно-пахового и полово-бедренного нервов известны хирургам как осложнения аппендэктомии и нефрэктомии и как следствие формирования грануляционной ткани вокруг оперативного разреза.

Возможность случайного ранения подвздошно-пахового нерва во время традиционных операций герниопластики была продемонстрирована, как следствие анатомической вариабельности этого нерва, который в 35% случаев имеет атипичное расположение в элементах семенного канатика или в круглой связке у женщин. Различное расположение атипичной и половой ветви полово-бедренного нерва в семенном канатике, при препаровке последнего во время герниопластики, может доставить много хлопот при идентификации пути нерва. У женщин подвздошно-паховый нерв находится в таком же анатомическом соотношении с круглой связкой, как у мужчин с семенным канатиком, но он меньше и идентифицировать его сложнее. Невропатия полово-бедренного нерва включает наличие болевого синдрома в медиальной и верхней паховой областях, в мошонке, (больших половых губах) и на бедре. Движения в бедре могут усиливать боль. Кроме расстройств чувствительности, ранения нерва у мужчин приводят к снижению тонуса мышцы поднимающей яичко и исчезновению кремастерного рефлекса. Такая невропатия отличается от невропатии запирательного нерва отсутствием вовлечения в процесс приводящих мышц бедра. Ее можно отличить от невропатии подвздошно-пахового нерва, поскольку при последней поражение распространяется более медиально. Из-за вариабельности анатомического расположения этих нервов и перекрытия их зон иннервации, паховые невропатии с преимущественными сенсорными нарушениями объединены Вонтцем (Wantz) и названы "хронической резидуальной невралгией".

Автор не определяет этот синдром, как поражение определенного нерва, но как более или менее распространенное поражение чувствительных ветвей подвздошно-пахового, подвздошно-подчревного нервов и половой ветви полово-бедренного нерва. Хроническая резидуальная невралгия -осложнение настолько серьезное, насколько и трудно поддающееся излечению. Боль тупая, иногда с чувством тяжести или жжения, усиливающееся при контакте с одеждой, сексуальной активности и движениях.

Эти симптомы следует отличать от наличия спонтанного усиления болей, особенно при формировании центральной боли при хронической денервации. В этих случаях афферентные пути центральной нервной системы прерываются на уровне иннервируемой кожи. Поначалу это проявляется как зона анестезии, а впоследствии замещается гиперстезией. Постоянная кожная гиперстезия, усиливающаяся при движениях тела и перкуссии часто является проявлением нарушенной пролиферации нервных волокон без невриномы, как это происходит при формировании невромы. Однако, одним из преимуществ лапапроскопической герниопластики наряду с уменьшением послеоперационной боли, более быстрым выздоровлением и, таким образом, ранним возвращением к работе, является уменьшение возможности ранения нервов, особенно подвздошно-подчревного и позвдошно-пахового, поскольку они расположены более поверхностно по отношению к плоскости предбрюшинной препаровки.

При лапароскопической герниопластике более вероятен риск ранения полово-бедренного и латерального кожного нервов бедра. Последний проходит между верхней и нижней подвздошной остью, где разделяется на две ветви. Бедренная ветвь, после того, как она выходит через широкую фасцию бедра, иннервирует кожу наружной поверхности бедра, в то время как ягодичная ветвь иннервирует боковую ягодичную область. Сдавление нерва на уровне пахового канала приводит к развитию синдрома, известного как "nevralgia parestetica". Этот синдром включает болезненные парeстезии с гиперстезией в зоне иннервации нервов. Симптомы ухудшаются в положении стоя, при напряжении и приведении нижней конечности. Эта невропатия часть возникает у тучных пациентов, больных диабетом и беременных. Последнее время "nevralgia parestetica" была описана как осложнение лапароскопической герниопластики черезбрюшинным доступом при компрессии нерва при установке скрепок. В этих случаях клиническое обследование выявляет область кожной гиперстезии.

Запирательный нерв (n.obturatorius) - смешанный нерв, который как и латеральный кожный нерв бедра иннервирует нижнюю конечность. После прохождения через запирательный канал, он иннервирует медиальные мышцы бедра, аддукторы и кожу медиальной поверхности бедра. Запирательная грыжа может провоцировать компрессию нерва в запирательном отверстии, кроме того, его повреждение возможно во время традиционной операции при лечении грыжи. В доступной литературе нами не было найдено сообщений о повреждении этого нерва при лапароскопической герниопластике. Запирательная невралгия описывается как болезненный синдром, в надпаховой области, на медиальной поверхности бедра, до колена, а иногда до лодыжки. Приводящие мышцы бедра становятся слабыми, а приводящие рефлексы ослабевают.

Бедренный нерв (n.femoralis) - смешанный нерв самый большой в поясничном сплетении, его моторные волокна иннервируют передние мышцы бедра, а чувствительные волокна кожу передней, передне-медиальной поверхности бедра, латеральную поверхность и коленный сустав. Он спускается вдоль латерального края поясничной мышцы и проходит под паховой связкой латеральнее бедренной артерии. Прежде чем выйти из брюшной полости, он отдает ветви к поясничной и подвздошной мышцам. Ранение этих ветвей может привести к дефициту сгибания бедра и невозможности подняться по лестнице или встать из сидячего положения. После того как нерв проходит под паховой связкой, он разделяется на конечные ветви: двигательная ветвь иннервирует портняжную мышцу, чувствительные ветви - кожу передней поверхности бедра. Медиальный кожно-мышечный нерв направляется к гребенчатой мышце, к длинному аддуктору и к коже верхней медиальной поверхности бедра. От него так же отходит ветвь к четырехглавой мышце и подкожный нерв. Последний является чисто чувствительным нервом и иннервирует всю медиальную поверхность бедра и часть медиальной поверхности голени до основания большого пальца. Ранение бедренного нерва на уровне паховой складки клинически проявляется слабостью разгибателей бедра, снижением или отсутствием коленного рефлекса с парестезиями и гипостезиями передней поверхности бедра вплоть до медиальной лодыжки. В супинированном положении пациент не в состоянии оторвать голень от кровати. Так же затруднительна ходьба из-за слабости в колене.

Мнение о снижении количества послеперационных невралгий после лапароскопической герниопластики разделяется не всеми хирургами. В большинстве докладов сообщается о 3% неврологических осложнений. Это количество не значительно отличается от процента осложнений при обычном грыжесечении, особенно, если учитывать случаи неврином, гипо- или анастезии, вызванные пересечением подвздошно-пахового и подвздошно-подчревного нервов во время открытой операции. При лапароском вмешательстве поле действия распространяется на неврологически важную область. До сегодняшнего дня эта область была мало изучена и недостаточно хорошо описана в большинстве анатомических книг. Наши исследования позволили изучить и более подробно описать в работе анатомию паховой области.

Наличие половой ветви полово-бедренного нерва (L 1 ,L 2 ) выявляется проксимальнее семявыносящего протока и тестикулярных сосудов, медиально и латерально от подвздошной артерии. Его бедренная ветвь, раньше практически неизвестная, выходит через поясничную мышцу и латеральнее яичковых сосудов под паховой связкой. Ее повреждение может приводить к болезненному синдрому над и под паховой связкой. Это единственный нерв в этой области иннервирующий кожу над и под паховой связкой. Этот нерв - латеральный кожный нерв бедра: самый латеральный из трех внутрибрюшных нервов, покрытый тонкой фасцией подвздошной мышцы, расположен на 1-2 см медиальнее передней верхней подвздошной ости. Нерв может быть поврежден при излишней препаровке, но обычно он затрагивается при установке скрепок над паховой связкой медиальнее передней верхней подвздошной ости. "Neralgia paresthetica" (парестезия или каузалгия на передней латеральной поверхности бедра) является следствием его повреждения.

Бедренный нерв повреждается значительно реже из-за того, что он прикрыт подвздошными сосудами и глубоко расположен. Он может быть поврежден при чрезмерной препаровке и неприемлемой установке скрепок через паховую связку вблизи внутреннего пахового кольца. Даже расположенный глубоко, он может стать жертвой небрежной или неправильной установки скрепок. Именно подвздошно-паховый (L 1 ) и подвздошно-подчревный (T 12 ,L 1 ) нервы, относятся к паховому каналу и могут быть повреждены во время травматичной препаровки грыжевого мешка при косой грыже или во время рассечения поперечной фасции при прямой грыже. Тем не менее, наиболее часто описываемый механизм ранения - установка скрепок выше и медиальнее верхней передней подвздошной ости, особенно, при использовании ручное давление на брюшную стенку. Использование эндостеплера для прикрепления сетки делает такие ранения более частыми. Установка скрепок под паховой связкой недопустима из-за возможного ранения латерального кожного нерва бедра. Расширенная препаровка семенного канатика и плотные спайки с грыжевым мешком могут вызвать невралгию из-за ранения ветвей полово-бедренного нерва, который находится в паховом канале.

Подробное знание анатомии оперируемой области - залог успешной операции. Таким образом, полученный во время наших исследований материал, позволит значительно лучше сориентироваться хирургам в паховой области при лапароскопической герниопластике и избежать возможных осложнений.

а) Показания для операции при паховой грыже:

- Абсолютные показания: при установленном диагнозе паховой грыжи. Сроки операции: вскоре после установления диагноза или срочно при ущемлении.

- Противопоказания: нет, кроме абсолютных общих противопоказаний или отсутствия согласия.

- Альтернативные мероприятия: обоснованная альтернатива отсутствует.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационные исследования: ультразвуковое исследование, допплерография сосудов яичек перед повторными операциями.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

- Повреждение семенного канатика (1% случаев)

- Раневая инфекция (2% случаев)

- Хроническая паховая боль (менее 5% случаев)

- Рецидив (1-10% случаев)

- Летальность (менее 0,2% случаев)

г) Обезболивание. Местное обезболивание является предпочтительным для пациентов, способных к общению, возможно также спинальное, эпидуральное или общее обезболивание (интубация).

д) Положение пациента. Лежа на спине.

е) Оперативный доступ при паховой грыже. Поперечный или немного косой разрез выше паховой складки.

ж) Этапы операции при паховой грыже:

- Доступ

- Рассечение апоневроза наружной косой мышцы I

- Рассечение апоневроза наружной косой мышцы II

- Защита нервов

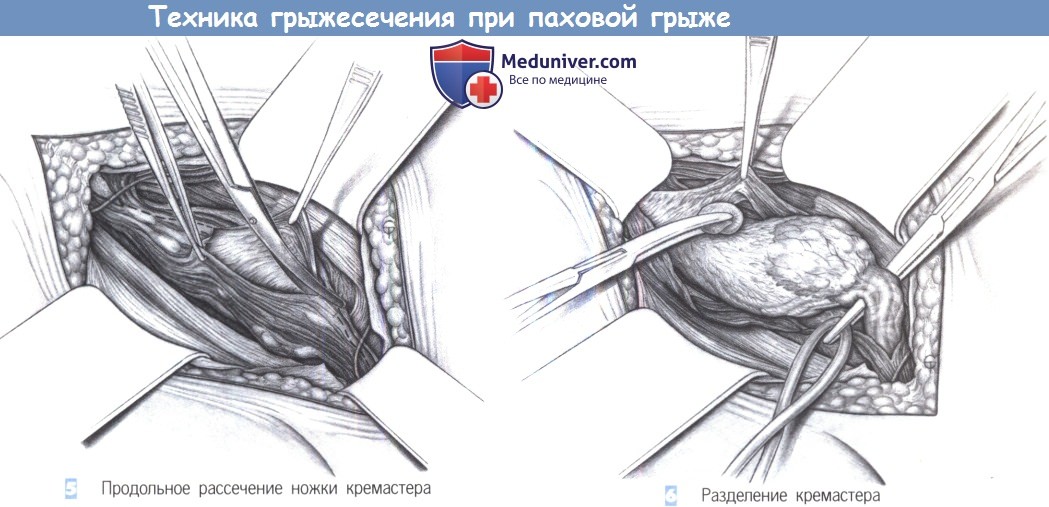

- Продольное рассечение ножки кремастера

- Разделение кремастера

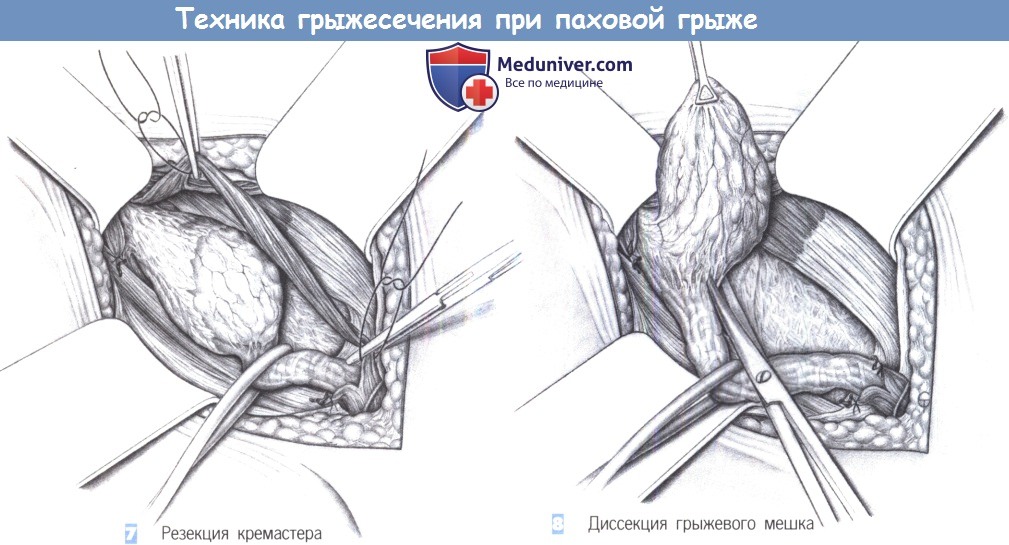

- Резекция кремастера

- Диссекция грыжевого мешка

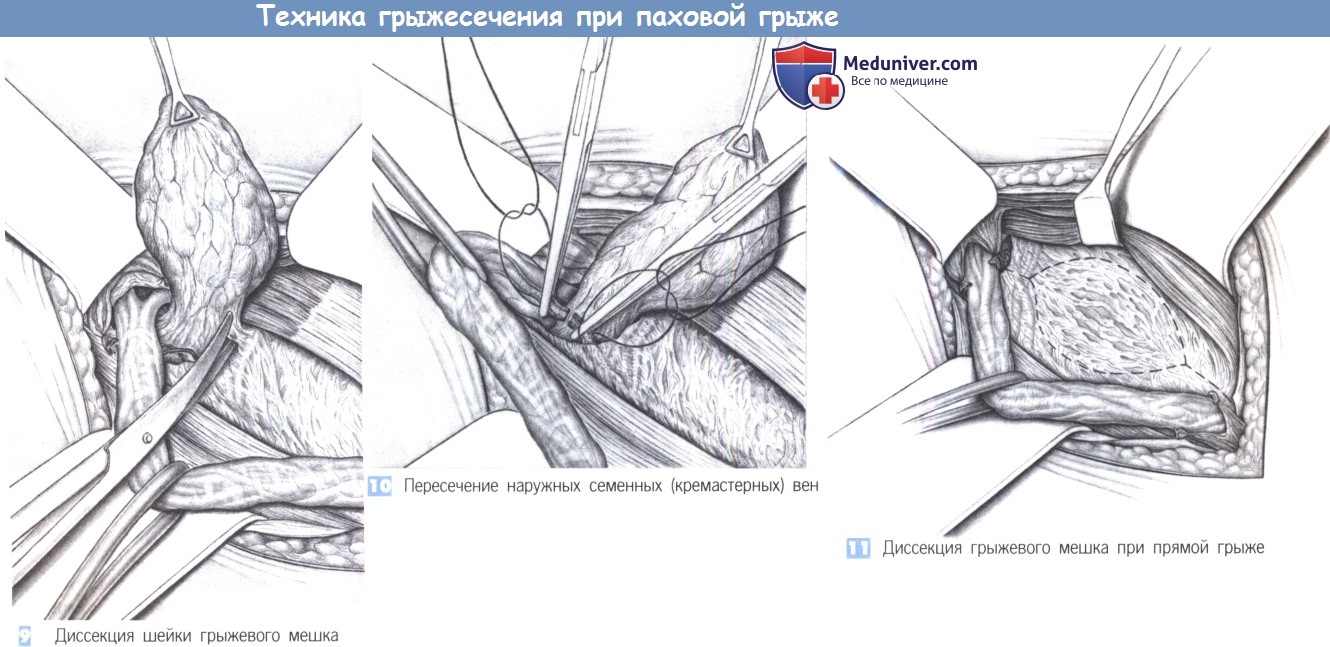

- Диссекция шейки грыжевого мешка

- Пересечение наружных семенных (кремастерных) вен

- Диссекция грыжевого мешка при прямой грыже

- Обработка грыжевого мешка I

- Обработка грыжевого мешка II

- Обработка грыжевого мешка III

- Обработка грыжевого мешка IV

- Удаление предбрюшинной липомы

- Оценка поперечной фасции

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

- Поперечная фасция - структура, определяющая успех операции. Поэтому ее необходимо тщательно выделить и восстановить.

- В обычных случаях восстановление с реконструкцией все еще предпочтительнее имплантации какого-либо аллопластического материала.

и) Меры при специфических осложнениях:

- Повреждение сосудов: ушивание под контролем зрения (полипропилен от 5-0 до 7-0).

- Повреждение семявыносящего протока: немедленное ушивание (7-0 PGA).

к) Послеоперационный уход при паховой грыже:

- Медицинский уход: удалите активный дренаж, если он использовался, на 2-й день. В течение первых нескольких дней пациенты мужского пола должны носить обтягивающее нижнее белье. Сообщите пациенту о постепенном возобновлении физической активности или спортивных занятий.

- Возобновление питания: немедленно.

- Функция кишечника: возможна клизма небольшого объема. - Активизация: сразу же.

- Физиотерапия: нет необходимости.

- Период нетрудоспособности: 1-2 недели.

л) Этапы и техника грыжесечения при паховой грыже:

1. Доступ

2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы I

3. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы II

4. Защита нервов

5. Продольное рассечение ножки кремастера

6. Разделение кремастера

7. Резекция кремастера

8. Диссекция грыжевого мешка

9. Диссекция шейки грыжевого мешка

10. Пересечение наружных семенных (кремастерных) вен

11. Диссекция грыжевого мешка при прямой грыже

12. Обработка грыжевого мешка I

13. Обработка грыжевого мешка II

14. Обработка грыжевого мешка III

15. Обработка грыжевого мешка IV

16. Удаление предбрюшинной липомы

17. Оценка поперечной фасции

1. Доступ. Доступ через поперечный разрез кожи в нижней трети паховой складки. Альтернативно может быть выбран косой паховый разрез. 1 - подвздошно-подчревный нерв; 2 - подвздошнопаховый нерв.

2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы I. После углубления разреза через подкожную ткань выделяется апоневроз наружной косой мышцы, а также наружное паховое кольцо. От наружного кольца апоневроз наружной косой мышцы рассекается в краниальном направлении.

3. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы II. Если наружное паховое кольцо трудно идентифицировать, апоневроз наружной косой мышцы можно рассечь скальпелем в направлении наружного кольца. Края апоневроза разводятся зажимами с зубцами. Наружный косой апоневроз вместе с наружным паховым кольцом должен быть обнажен полностью.

4. Защита нервов. После вскрытия пахового канала обнажается внутренняя косая мышца и мышца, поднимающая яичко. Подвздошно-паховый нерв обычно идет по внутренней косой мышце, где он тупо выделяется и защищается крючком. Половая ветвь бедреннополового нерва редко видна сразу; она обычно лежит дорзальнее и не видна до рассечения кремастера.

5. Продольное рассечение ножки кремастера. Мышца, поднимающая яичко, продольно рассекается ножницами при экспозиции тремя крючками Ру. Рассечение идет вниз, до блестящей внутренней фасции кремастера, которая легко отделима от лежащего ниже семенного канатика. Тупое отделение предотвращает повреждение структур семенного канатика.

6. Разделение кремастера. Семенной канатик отделяется от мышцы, поднимающей яичко, комбинацией тупой и острой диссекции. Лежащая дорзально половая ветвь бедренно-полового нерва тщательно предохраняется. Обычно она проходит во внутреннем паховом кольце вместе с наружными кремастерными венами. Вокруг канатика обводится держалка, и оба узких мышечных пучка кремастера отводятся тупо в краниальном и каудальном направлениях.

7. Резекция кремастера. Затем оба пучка кремастера пересекаются между зажимами, резецируются, и культи перевязываются лигатурами.

8. Диссекция грыжевого мешка. Осторожная тракция резиновой петли, обведенной вокруг канатика, и в случае необходимости захват грыжевого мешка зажимом Дюваля позволяют постепенно, тупым и острым путем отделить мешок от канатика и от поперечной фасции. При значительных спайках и в неясных ситуациях для более точной идентификации структур может быть полезно вскрытие грыжевого мешка уже на этом этапе диссекции.

9. Диссекция шейки грыжевого мешка. Диссекция грыжевого мешка должна продолжаться до грыжевого дефекта в поперечной фасции. Если при косой грыже дефект находится во внутреннем паховом кольце, то его необходимо выделить полностью. Для идентификации бифуркации семявыносящего протока и семенных вен диссекция семенного канатика ведется до внутреннего кольца. Грыжевой мешок выделяется из внутреннего кольца со всех сторон и отделяется от всех спаек с поперечной фасцией.

10. Пересечение наружных семенных (кремастерных) вен. Наружные кремастерные вены, которые впадают в нижние эпигастральные вены, должны быть пересечены и перевязаны с прошиванием. В этой области почти всегда встречается половая ветвь бедренно-полового нерва, и авторы стремятся по возможности сохранить ее. Пересечение наружных кремастерных вен не обязательно, но оно действительно обеспечивает лучшую экспозицию вокруг внутреннего пахового кольца.

11. Диссекция грыжевого мешка при прямой грыже. При прямых паховых грыжах грыжевой мешок в поперечной фасции рассекается по окружности, чтобы создать краниальный и каудальный фасциальные лоскуты, которые могли бы надежно удерживать швы.

12. Обработка грыжевого мешка I. Работая с грыжевым мешком, следует рассматривать различные варианты его обработки. Он может быть закручен и перевязан с прошиванием на уровне внутреннего кольца. Избыточная часть мешка иссекается. Это - самый простой метод обработки грыжевого мешка, он используется наиболее часто.

13. Обработка грыжевого мешка II. Если вправление содержимого грыжевого мешка затруднено, или если подозревается внутрибрюшной патологический процесс (ущемление, метастазы и т.д.), грыжевой мешок следует вскрыть. С этой целью мешок захватывается зажимами, рассекается продольно, и края разреза разводятся в стороны между четырьмя зажимами (а, б). Фиксированные сегменты кишки, если они подпаяны не слишком широко, могут быть отделены ножницами (в). Кишка не должна отделяться на большом протяжении; вместо этого грыжевой мешок должен быть закрыт и погружен в ткани наружным кисетным швом.

14. Обработка грыжевого мешка III. Прямые паховые грыжи, к грыжевому мешку которых припаяны трудноотделимые сегменты кишки, и скользящие грыжи погружаются в ткани наружным кисетным швом. Кисетный шов должен накладываться тщательно, чтобы не повредить внутренние структуры.

15. Обработка грыжевого мешка IV. Вскрытия прямого грыжевого мешка обычно не требуется; такой мешок может быть погружен в ткани наружным кисетным швом. После вправления мешка шов затягивается, и мешок опускается ниже уровня фасции. Во время этого маневраважно сначала полностью рассечь поперечную фасцию и развести ее зажимами (а). Это единственный способ погрузить мешок, не вовлекая поперечную фасцию, которая позднее будет нужна для пластики (б).

16. Удаление предбрюшинной липомы. После (а иногда до) обработки грыжевого мешка необходимо удалить предбрюшинную липому, если она имеется. Липома отделяется от семенного канатика острым путем, перевязывается с прошиванием у основания и отсекается (а-в).

17. Оценка поперечной фасции. После обнажения задней стенки пахового канала оценивается состояние поперечной фасции путем введения во внутреннее паховое кольцо указательного пальца. Если фасция легко смещается и нестабильна, то требуется полное восстановление задней стенки. Затем производится интраоперационное определение типа грыжи; авторы различают латеральные (L) = косые грыжи и медиальные (М) = прямые грыжи с грыжевым отверстием размера I ( 3 см). Грыжевые дефекты LI и Ml можно устранить простым ушиванием, грыжевые дефекты LII и МП - путем полной пликации фасции, при больших грыжевых дефектах применяется полипропиленовая сетка. Далее будут описаны наиболее важные операции, обеспечивающие успех в 85-95% случаев всех паховых грыж. При небольших косых паховых грыжах может быть выполнено изолированное восстановление внутреннего пахового кольца по Циммерманну. Однако в этих случаях также предпочтительно полностью рассекать поперечную фасцию и восстанавливать ее, используя метод пликации по Шолдайсу.

Читайте также: