Путь нервного импульса от рецептора до эффектора

Общая физиология центральной нервной системы

Ответная реакция организма на раздражение из внешней или внутренней среды, осуществляющаяся при участии ЦНС, называется рефлексом. Путь, по которому проходит нервный импульс от рецептора до эффектора (действующий орган), называется рефлекторной дугой.

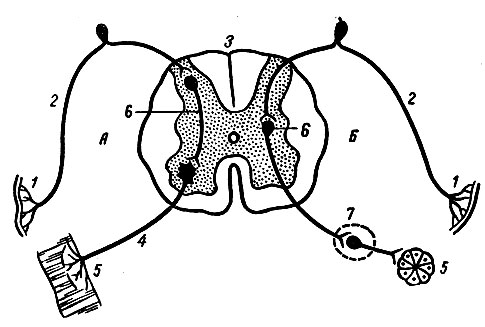

В рефлекторной дуге (рис. 104) различают пять звеньев: 1) рецептор; 2) чувствительное волокно, проводящее возбуждение к центрам; 3) нервный центр, где происходит переключение возбуждения с чувствительных клеток на двигательные; 4) двигательное волокно, передающее нервные импульсы на периферию; 5) действующий орган - мышца или железа.

Рис. 104. Схема рефлекторной дуги. А - соматического рефлекса; Б - вегетативного рефлекса; 1 - рецептор; 2 - чувствительный нейрон; 3 - центральная нервная система; 4 - двигательный нейрон; 5 - рабочий орган - мышца, железа; 6 - ассоциативный (вставочный) нейрон; 7 - вегетативный узел (ганглий)

Любое раздражение: механическое, световое, звуковое, химическое, температурное, воспринимаемое рецептором, трансформируется (преобразуется) или, как теперь принято говорить, кодируется, рецептором в нервный импульс и в таком виде по чувствительным волокнам направляется в ЦНС. Здесь эта информация перерабатывается, отбирается и передается на двигательные нервные клетки, которые посылают нервные импульсы к рабочим органам - мышцам, железам и вызывают тот или иной приспособительный акт - движение или секрецию.

Во время ответной реакции возбуждаются рецепторы рабочего органа и от них в ЦНС поступают импульсы - информация о достигнутом результате. Живой организм, как любая саморегулирующаяся система, работает по принципу обратной связи. Афферентные импульсы, осуществляющие обратную связь, либо усиливают и уточняют реакцию, если она не достигла цели, либо прекращают ее. Таким образом, рефлекс осуществляется не рефлекторной дугой, а рефлекторным кольцом (П. К. Анохин); рефлекс заканчивается по достижении результата.

Рефлекс обеспечивает тонкое, точное и совершенное уравновешивание организма с окружающей средой, а также контроль и регуляцию функций внутри организма. В этом его биологическое значение. Рефлекс является функциональной единицей нервной деятельности.

Вся нервная деятельность складывается из рефлексов различной степени сложности, т. е. является отраженной, вызванной внешним поводом, внешним толчком. Рефлекторный принцип нервной деятельности был открыт великим французским философом, физиком и математиком Рене Декартом в XVII веке.

Развитие рефлекторная теория получила в фундаментальных трудах русских ученых И. М. Сеченова и И. П. Павлова. В 1863 г. в книге "Рефлексы головного мозга" И. М. Сеченов высказал мысль, что не только спинной мозг, как полагал Декарт, но и головной мозг работает по принципу рефлекса: ". без внешнего чувственного раздражения невозможна хоть на миг психическая деятельность г ее выражение - мышечное движение".

И. М. Сеченов писал: ". если выключить все рецепторы, то человек должен заснуть мертвым сном и никогда не проснуться." Это теоретическое положение нашло свое обоснование в клинической практике. С. П. Боткин наблюдал больного, у которого из всех рецепторов тела функционировали один глаз и одно ухо. Как только больному закрывали глаз и затыкали ухо, он засыпал.

В опытах В. С. Галкина собаки, у которых путем операции одновременно были выключены зрительные, слуховые и обонятельные рецепторы, спали по 20 - 23 ч в сутки. Пробуждались они только под влиянием внутренних потребностей или энергичного воздействия на кожные рецепторы. Следовательно, ЦНС работает по принципу рефлекса отражения, по принципу стимул - реакция.

И. П. Павлов открыл условные рефлексы - качественно новую, высшую форму нервной деятельности, свойственную головному мозгу. Он создал рефлекторную теорию в ее современном виде.

Для осуществления любого рефлекса необходима целостность всех звеньев рефлекторной дуги. Нарушение хотя бы одного из них ведет к исчезновению рефлекса. Если лапку лягушки опустить в слабый раствор серной кислоты, возникнет оборонительный рефлекс - лапка отдернется. Однако если снять кожу и тем самым удалить кожные рецепторы, то серная кислота не окажет действия.

То же самое можно наблюдать при разрушении любого другого звена: ЦНС, чувствительных или двигательных нервных волокон. Самое сильное раздражение не вызовет ответной реакции, нервная деятельность будет отсутствовать.

Этим широко пользуются хирурги, применяя во время операции новокаин для анестезии периферических нервов или ганглиоблокатор, прерывающий проведение возбуждения в синапсах. Наркотические вещества центрального действия выключают функцию нейронов ЦНС.

Время рефлекса. Время, прошедшее от момента нанесения раздражения до ответа на него, называется временем рефлекса (латентный период). Оно слагается из времени, необходимого для возбуждения рецепторов, проведения возбуждения по чувствительным волокнам, ЦНС, двигательным волокнам, и, наконец, скрытого (латентного) периода возбуждения рабочего органа. Большая часть времени уходит на проведение возбуждения через нервные центры - центральное время рефлекса. Это объясняется тем, что в синапсах ЦНС происходит замедление проведения возбуждения, так называемая синаптическая задержка. Чем меньше нейронов входит в состав рефлекторной дуги, тем короче время рефлекса. Поэтому сухожильные рефлексы, возникающие при растяжении сухожилия, имеющие двухнейронную дугу, наиболее быстрые. Их время составляет всего 19 - 23 мс, тогда как время рефлекса моргания, возникающего при раздражении глаза, равно 50 - 200 мс. Наибольшим является время вегетативных рефлексов.

Время рефлекса зависит от силы раздражения и возбудимости ЦНС. При сильном раздражении оно короче, при снижении возбудимости, вызванном, например, утомлением, время рефлекса увеличивается, при повышении возбудимости значительно уменьшается.

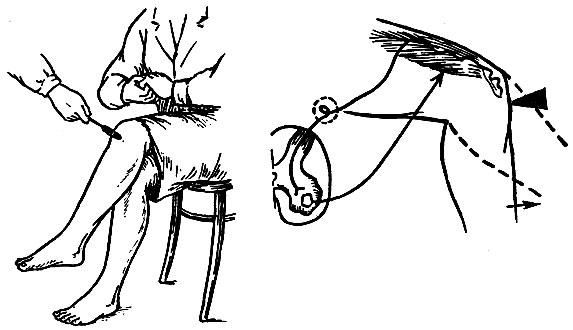

Рецептивное поле рефлекса. Каждый рефлекс можно вызвать только с определенного рецептивного поля. Анатомическая область, при раздражении которой вызывается данный рефлекс, носит название рецептивного поля рефлекса. Например, рефлекс сосания возникает при раздражении губ ребенка, рефлекс сужения зрачка - при освещении сетчатки, коленный рефлекс (разгибание голени) - при легком ударе по сухожилию ниже надколенника (рис. 105).

Рис. 105. Методика воспроизведения проприоцептивных рефлексов и схема рефлекторной дуги коленного рефлекса

Нервный центр. Каждый рефлекс имеет свою локализацию в ЦНС, т. е. тот ее участок, который необходим для его осуществления. Например, центр мочеиспускания находится в крестцовом отделе спинного мозга, центр коленного рефлекса - в поясничном, центр расширения зрачка - в верхнем грудном сегменте спинного мозга. При разрушении соответствующего участка рефлекс отсутствует. Однако выяснилось, что для регуляции рефлекса, его точности недостаточно первичного, или главного, центра, а необходимо участие и высших отделов ЦНС, включая кору большого мозга.

Только при целостности ЦНС сохраняется совершенство нервной деятельности. Нервным центром называется совокупность нервных клеток, расположенных в различных отделах ЦНС, необходимая для осуществления рефлекса и достаточная для его регуляции. Так, если у животного удалить кору полушарий большого мозга, то дыхание сохраняется, так как первичный дыхательный центр находится в продолговатом мозге. Однако во время работы не будет точного соответствия вентиляции легких потребностям организма в кислороде, так как для тонкой регуляции деятельности дыхательного центра необходим не только ствол мозга, но и кора больших полушарий.

Классификация рефлексов. Различают следующие виды рефлексов.

1. По биологическому значению рефлексы подразделяются на пищевые, оборонительные, ориентировочныеи(ознакомление с изменяющимися условиями среды), половые (продолжение рода).

2. По роду рецепторов, с которых они возникают, рефлексы делятся на экстероцептивные, возникающие с рецепторов, воспринимающих раздражения из внешней среды: световые, звуковые, вкусовые, тактильные и др.; интероцептивные, возникающие с рецепторов внутренних органов: механо-, термо-, осмо- и хеморецепторов сосудов и внутренних органов, и проприоцептивные - с рецепторов, находящихся в мышцах, сухожилиях, связках.

3. В зависимости от рабочего органа, участвующего в ответной реакции, рефлексы подразделяются на двигательные, секреторные, сосудистые.

4. По местонахождению главного нервного центра, необходимого для осуществления рефлекса, они делятся на спинальные, например мочеиспускание, дефекация; бульбарные (продолговатый мозг): кашель, чиханье, рвота; мезэнцефальные (средний мозг) : выпрямление тела, ходьба; диэнцефальные (промежуточный мозг) - терморегуляторные; корковые - условные рефлексы.

5. В зависимости от продолжительности различают фазные и тонические рефлексы. Тонические рефлексы длительные, продолжаются часами, например рефлекс стояния. Любое животное может стоять часами благодаря длительному сокращению мышц. Все позные рефлексы относятся к тоническим. Они фиксируют определенное положение тела, а на их фоне разыгрываются другие, короткие, фазные рефлексы, обеспечивающие все виды рабочих, спортивных и других движений.

6. По сложности рефлексы можно разделить на простые и сложные. Расширение зрачка в ответ на затемнение глаза, разгибание ноги в ответ на легкий удар по сухожилию - это простые рефлексы. Примерами сложных рефлексов служат регуляция сердечно-сосудистой системы, процесс пищеварения. В этих случаях конец одного рефлекса служит раздражителем для возникновения другого. Возникают так называемые цепные рефлексы, протекание которых очень демонстративно можно проследить на примере процесса пищеварения. Произвольное проталкивание комка пищи к задней стенке глотки вызывает раздражение ее рецепторов - возникает рефлекс глотания. Пища попадает в пищевод и вызывает его сокращение, продвигающее пищевой комок ко входу в желудок. Раздражение нижней части пищевода приводит к открытию кардинального жома желудка и поступлению пищи в желудок, а последнее вызывает отделение желудочного сока и т. д. Весь процесс пищеварения - сложная цепь рефлексов.

7. По принципу эффекторной иннервации рефлексы можно разделить на скелетно-моторные, или соматические (обеспечивающие двигательные акты скелетной мускулатуры), и вегетативные (функции внутренних органов).

8. В зависимости от того, являются ли рефлексы врожденными или приобретенными в процессе индивидуальной жизни, И. П. Павлов подразделял их на безусловные (врожденные) и условные (приобретенные).

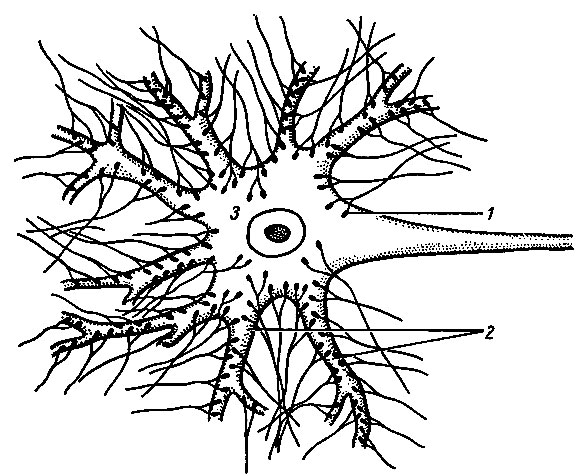

Механизм передачи возбуждения в синапсах. Нервные клетки, образующие рефлекторные дуги, соединяются между собой посредством контактов - синапсов, в которых происходит передача возбуждения от одного нейрона к другому. Синапсы находятся на теле нервной клетки, на дендритах, у периферических окончаний аксона. На каждом нейроне тысячи синапсов, причем большинство - на дендритах (рис. 106).

Рис. 106. Синаптические бляшки (1) окончаний пресинаптических аксонов образуют соединения на дендритах (2) и теле (3) нейрона [Стерки П., 1984]

Синапсы по механизму передачи возбуждения разделяются на химические и электрические. Последние находятся в сердечной мышце, гладких мышцах и железистой ткани; в ЦНС наличие их только предполагается.

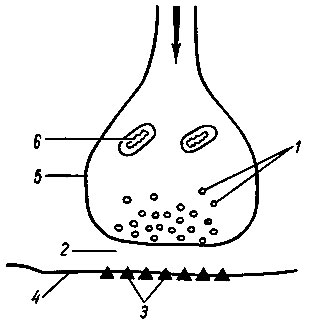

Синапс, с химической передачей, состоит из синаптической бляшки, пресинаптической мембраны, синаптической щели шириной 30 нм и постсинаптической мембраны (рис. 107).

Рис. 107. Межнейронный синапс [Стерки П., 1984]. 1 - синаптические пузырьки; 2 - синаптическая цель; 3 - постсинаптические рецепторы; 4 - постсинаптическая мембрана; 5 - синаптическая бляшка; 6 - митохондрия

В синаптической бляшке медиатор хранится в мелких пузырьках, которых около 3 млн. Под действием нервного импульса наступает деполяризация окончаний аксона, что вызывает повышение концентрации Ca 2+ в нем, и содержимое синаптических пузырьков выбрасывается в синаптическую щель. Роль пускового механизма в выделении медиатора играет повышение концентрации Ca 2+ . Медиатор диффундирует через синаптическую щель и связывается с рецепторными белками постсинаптической мембраны, вызывая в ней возникновение либо возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП), либо тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП).

Медиаторами, вызывающими в нейронах возбуждение, являются ацетилхолин, норадреналин, серотонин, дофамин. Торможение в нейроне вызывает тормозной медиатор - гамма-аминомасляная кислота.

В электрических синапсах синаптическая щель очень узкая (1 - 2 нм), ее пересекают каналы, сквозь которые ионы легко передаются к постсинаптической мембране. Потенциал действия беспрепятственно, без задержки, проводится с одной клетки на другую. Здесь нет химического медиатора; проведение возбуждения по механизму сходно с проведением по нервному волокну.

Особенности нервных центров. Характерными особенностями нервных центров, отличающими их от нервных волокон, являются быстрая утомляемость, очень высокий обмен веществ, т. е. высокая потребность в кислороде и питательных веществах, и избирательная чувствительность к некоторым ядам. Вследствие этих особенностей нарушения кровоснабжения и изменения температуры тела прежде всего сказываются на функции ЦНС: остановка кровоснабжения мозга на 20 с вызывает обморок - потерю сознания; повышение температуры тела до 40 - 42°С - бред, нарушение сознания. Реанимация возможна, если клиническая смерть (остановка сердца и дыхания) продолжалась не более 5 - 6 мин. По истечении большего срока можно восстановить деятельность сердца и даже дыхание, но орган сознания - кора больших полушарий, наиболее чувствительная к изменениям внутренней среды организма, функционировать не будет.

Рефлекс - основная форма нервной деятельности. Ответная реакция организма на раздражение из внешней или внутренней среды, осуществляющаяся при участии центральной нервной системы, называется рефлексом.

Путь, по которому проходит нервный импульс от рецептора до эффектора (действующий орган), называется рефлекторной дугой.

В рефлекторной дуге различают пять звеньев:

- рецептор;

- чувствительное волокно, проводящее возбуждение к центрам;

- нервный центр, где происходит переключение возбуждения с чувствительных клеток на двигательные;

- двигательное волокно, несущее нервные импульсы на периферию;

- действующий орган - мышца или железа.

Любое раздражение - механическое, световое, звуковое, химическое, температурное, воспринимаемое рецептером, трансформируется (преобразуется) или, как теперь принято говорить, кодируется рецептором в нервный импульс и в таком виде по чувствительным волокнам направляется в центральную нервную систему. При помощи рецепторов организм получает информацию обо всех изменениях, происходящих во внешней среде и внутри организма.

Рефлекс как приспособительная реакция организма обеспечивает тонкое, точное и совершенное уравновешивание организма с окружающей средой, а также контроль и регуляцию функций внутри организма. В этом его биологическое значение. Рефлекс является функциональной единицей нервной деятельности.

Вся нервная деятельность, как бы она не была сложна, складывается из рефлексов различной степени сложности, т.е. она является отраженной, вызванной внешним поводом, внешним толчком.

Из клинической практики: в клинике С.П. Боткина наблюдали больного, у которого из всех рецепторов тела функционировали один глаз и одно ухо. Как только больному закрывали глаз и затыкали ухо, он засыпал.

В опытах В.С. Галкина собаки, у которых путем операции одновременно были выключены зрительные слуховые и обонятельные рецепторы, спали по 20-23 ч в сутки. Пробуждались они только под влиянием внутренних потребностей или энергичного воздействия на кожные рецепторы. Следовательно, центральная нервная система работает по принципу рефлекса, отражения, по принцмпу стимул - реакция.

Рефлекторный принцип нервной деятельности был открыт великим французским философом, физиком и математиком Рене Декартом более 300 лет назад.

Время, прошедшее от момента нанесения раздражения до ответа на него, называется временем рефлекса. Оно слогается из времени, необходимово для возбуждения рецепторов, проведения возбуждения по чувствительным волокнам, по центральной нервной системе, по двигательным волокнам, и, наконец, латентного (скрытого) периода возбуждения рабочего органа. Большая часть времени уходит на проведение возбуждения через нервные центры - центральное время рефлекса.

Время рефлекса зависит от силы раздражения и от возбудимости центральной нервной системы. При сильном раздражении оно короче, при снижении возбудимости, вызванном, например, утомлением, время рефлекса увеличивается, приповышении возбудимости значительно уменьшается.

Каждый рефлекс можно вызвать только с определенного рецептивного поля. Например, рефлекс сосания возникает при раздражении губ ребенка; рефлекс сужения зрачка - при ярком свете (освещении сетчатки глаза) и т.д.

Каждый рефлекс имеет свою локализацию (место расположения) в центральной нервной системе, т.е. тот ее участок, который необходим для его осуществления. Например, центр расширения зрачка - в верхнем грудном сегменте спинного мозга. При разрушении соответствующего отдела рефлекс отсутствует.

Только при целостности центральной нервной системы сохраняется все совершенство нервной деятельности. Нервным центром называется совокупность нервных клеток, расположенных в различных отделах центральной нервной системы, необходимая для осуществления рефлекса и достаточная для его регуляции.

Казалось бы, что возбуждение, возникшее в центральной нервной системе, может беспрепятственно распространяться во всех направлениях и охватывать все нервные центры. В действительности, этого не происходит. В центральной нервной системе, кроме процесса возбуждения, одновременно возникает процесс торможения, выключающий те нервные центры, которые могли бы мешать или препятствовать осуществлению какого-либо вида деятельности организма, например сгибанию ноги.

Возбуждением называют нервный процесс, который либо вызывает деятельность органа, либо усиливает существующую.

Под торможением понимают такой нервный процесс, который ослабляет либо прекращает деятельность или препятствует ее возникновению. Взаимодействие этих двух активных процессов лежит в основе нервной деятельности.

Процесс торможения в центральной нервной системе был открыт в 1862 г. И. М. Сеченовым. В опытах на лягушках он делал поперечные разрезы головного мозга на различных уровнях и раздражал нервные центры, накладывая на разрез кристаллик поваренной соли. При этом обнаруживалось, что при раздражении промежуточного мозга наступает угнетение или полное торможение спинномозговых рефлексов: лапка лягушки, погруженная в слабый раствор серной кислоты, не отдергивалась.

Значительно позже английский физиолог Шеррингтон открыл, что процессы возбуждения и торможения участвуют в любом рефлекторном акте. При сокращении группы мышц тормозятся центры мышц-антагонистов. При сгибании руки или ноги центры мышц-разгибателей затормаживаются. Рефлекторный акт возможен только при сопряженном, так называемом реципрокном торможении мышц- антагонистов. При ходьбе сгибание ноги сопровождается расслаблением разгибателей и, наоборот, при разгибании тормозятся мышцы-сгибатели. Если бы этого не происходило, то возникла бы механическая борьба мышц, судороги, а не приспособительные двигательные акты.

При раздражении чувствительного нерва, вызывающего сгибательный рефлекс, импульсы направляются к центрам мышц-сгибателей и через тормозные клетки Реншоу - к центрам мышц-разгибателей. В первых вызывают процесс возбуждения, а во вторых - торможения. В ответ возникает координированный, согласованный рефлекторный акт - сгибательный рефлекс.

В центральной нервной системе под влиянием тех или иных причин может возникнуть очаг повышенной возбудимости, который обладает свойством притягивать к себе возбуждения с других рефлекторных дуг и тем самым усиливать свою активность и тормозить другие нервные центры. Это явление носит название доминанты.

Доминанта относится к числу основных закономерностей в деятельности центральной нервной системы. Она может возникнуть под влиянием различных причин: голода, жажды, инстинкта самосохранения, размножения. Состояние пищевой доминанты хорошо сформулировано в русской пословице: "Голодной куме все хлеб на уме". У человека причиной доминанты может быть увлеченность работой, любовь, родительский инстинкт. Бсли студент занят подготовкой к экзамену или читает увлекательную книгу, то посторонние шумы не мешают ему, а даже углубляют его сосредоточенность, внимание.

Весьма важным фактором координации рефлексов является наличие в центральной нервной системе известной функциональной субординации, т. е. определенного соподчинения между ее отделами, возникающего в процессе длительной эволюции. Нервные центры и рецепторы головы как "авангардной" части тела, прокладывающей путь организму в окружающей среде, развиваются быстрее. Высшие отделы центральной нервной системы приобретают способность изменять активность и направление деятельности нижележащих отделов.

Важно отметить: чем выше уровень животного, тем сильнее власть самых высших отделов центральной нервной системы, "тем в большей степени высший отдел является распорядителем и распределителем деятельности организма" (И. П. Павлов).

У человека таким "распорядителем и распределителем" является кора больших полушарий головного мозга. Нет функций в организме, которые бы не поддавались решающему регулирующему влиянию коры.

Схема 1. Распространение (направление показано стрелками) нервных импульсов по простой рефлекторной дуге (увеличить рисунок)

1 - чувствительный (афферентный) нейрон; 2 - вставочный (кондукторный) нейрон; 3 - двигательный (эфферентный) нейрон; 4 - нервные волокна тонкого и клиновидного пучков; 5 - волокна корково-спинномозгового пути.

Нервная система

Раздражимость или чувствительность – характерная черта всех живых организмов, означающая их способность реагировать на сигналы или раздражители.

Сигнал воспринимается рецептором и передается с помощью нервов и (или) гормонов к эффектору, который осуществляет специфическую реакцию или ответ.

Животные имеют две взаимосвязанные системы координации функций – нервную и гуморальную (см. таблицу).

Нервная регуляция

Гуморальная регуляция

Электрическое и химическое проведение (нервные импульсы и нейромедиаторы в синапсах)

Химическое проведение (гормоны) по КС

Быстрое проведение и ответ

Более медленное проведение и отстроченный ответ (исключение - адреналин)

В основном кратковременные изменения

В основном долговременные изменения

Специфический путь распространения сигнала

Неспецифический путь сигнала (с кровью по всему телу)к специфической мишени

Ответ часто узко локализован (например, один мускул)

Ответ может быть крайне генерализованным (например, рост)

Нервная система состоит из высокоспециализированных клеток со следующими функциями:

- восприятие сигналов – рецепторы;

- преобразование сигналов в электрические импульсы (трансдукция);

- проведение импульсов к другим специализированным клеткам – эффекторам, которые получив сигнал, дают ответ;

Связь между рецепторами и эффекторами осуществляют нейроны .

Нейрон – это структурно – функциональная единица НС.

Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая обрабатывает, хранит и передает информацию с помощью электрических и химических сигналов. Нейрон имеет сложное строение и узкую специализацию. Нервная клетка содержит ядро, тело клетки и отростки (аксоны и дендриты).

В головном мозге человека насчитывается около 90—95 миллиардов нейронов. Нейроны могут соединяться друг с другом, образуя биологические нейронные сети.

Нейроны разделяют на рецепторные, эффекторные и вставочные.

Тело нейрона: ядро (с большим количеством ядерных пор) и органеллы (ЭПС, рибосомы, аппарат Гольджи, микротрубочки), а также из отростков (дендриты и аксоны).

Нейроглия – совокупность вспомогательных клеток НС; составляет 40% общего объема ЦНС.

- Аксон – длинный отросток нейрона; проводит импульс от тела клетки; покрыт миелиновой оболочкой (образует белое вещество мозга)

- Дендриты - короткие и сильно разветвлённые отростки нейрона; проводит импульс к телу клетки; не имеют оболочки

Важно! Нейрон может иметь несколько дендритов и обычно только один аксон.

Важно! Один нейрон может иметь связи со многими (до 20 тысяч) другими нейронами.

- чувствительные – передают возбуждение от органов чувств в спинной и головной мозг

- двигательные – передают возбуждение от головного и спинного мозга к мышцам и внутренним органам

- вставочные – осуществляют связь между чувствительными и двигательным нейронами, в спинном и головном мозге

Нервные отростки образуют нервные волокна.

Пучки нервных волокон образуют нервы.

Нервы – чувствительные (образованы дендритами), двигательные (образованы аксонами), смешанные (большинство нервов).

Синапс – это специализированный функциональный контакт между двумя возбудимыми клетками, служащий для передачи возбуждения

У нейронов синапс находится между аксоном одной клетки и дендритом другой; при этом физического контакта не происходит – они разделены пространством - синаптической щель.

Нервная система:

- периферическая (нервы и нервные узлы) – соматическая и автономная

- центральная (головной и спинной мозг)

В зависимости от характера иннервации НС:

- Соматическая – управляет деятельностью скелетной мускулатуры, подчиняется воле человека

- Вегетативная (автономная) – управляет деятельностью внутренних органов, желез, гладкой мускулатуры, не подчиняется воле человека

Соматическая нервная система – часть нервной системы человека, представляющая собой совокупность чувствительных и двигательных нервных волокон, иннервирующих мышцы (у позвоночных — скелетные), кожу, суставы.

Она представляет часть периферической нервной системы, которая занимается доставкой моторной (двигательной) и сенсорной (чувственной) информации до центральной нервной системы и обратно. Эта система состоит из нервов, прикрепленных к коже, органам чувств и всем мышцам скелета.

- спинномозговые нервы – 31 пара; связаны со спинным мозгом; содержат как двигательные, так и сенсорные нейроны, поэтому смешанные;

- черепномозговые нервы – 12 пар; отходят от головного мозга, иннервируют рецепторы головы (за исключением блуждающего нерва – иннервирует сердце, дыхание, пищеварительный тракт); бывают сенсорными, моторными (двигательными) и смешанными

Рефлекс – это быстрый автоматический ответ на раздражитель, осуществляемый без осознанного контроля головного мозга.

Рефлекторная дуга – путь, проходимый нервными импульсами от рецептора до рабочего органа.

- в ЦНС – по чувствительному пути;

- от ЦНС – к рабочему органу – по двигательному пути

- рецептор (окончание дендрита чувствительного нейрона) – воспринимает раздражение

- чувствительное (центростремительное) нервное волокно – передает возбуждение от рецептора к ЦНС

- нервный центр – группа вставочных нейронов, расположены на разных уровнях ЦНС; передает нервные импульсы с чувствительных нейронов на двигательные

- двигательное (центробежное) нервное волокно – передает возбуждение от ЦНС к исполнительному органу

Простая рефлекторная дуга: два нейрона – чувствительный и двигательный (пример – коленный рефлекс)

Сложная рефлекторная дуга: три нейрона – чувствительный, вставочный, двигательный (благодаря вставочным нейронам происходит обратная связь между рабочим органом и ЦНС, что позволяет вносить изменения в работу исполнительных органов)

Вегетативная (автономная) нервная система – управляет деятельностью внутренних органов, желез, гладкой мускулатуры, не подчиняется воле человека.

Делится на симпатическую и парасимпатическую.

Обе состоят из вегетативных ядер (скопления нейронов, лежащих в спинном и головном мозге), вегетативных узлов (скопления нейронов, нейронов, за пределами НС), нервных окончаний (в стенках рабочих органов)

Путь от центра до иннервируемого органа состоит из двух нейронов (в соматической - один).

Место выхода из ЦНС

От спинного мозга – в шейный, поясничный, грудной отделы

От ствола головного мозга и ствола крестцового отдела спинного мозга

Местоположение нервного узла (ганглия)

По обе стороны спинного мозга, за исключением нервных сплетений (непосредственно в этих сплетениях)

В иннервируемых органах или вблизи них

Медиаторы рефлекторной дуги

В предузловом волокне –

в послеузловом - норадреналин

В обоих волокнах - ацетилхолин

Названия основных узлов или нервов

Солнечное, легочное, сердечное сплетения, брыжеечный узел

Общие эффекты симпатической и парасимпатической НС на органы:

- Симпатическая НС – расширяет зрачки, угнетает слюноотделение, повышает частоту сокращений, расширяет сосуды сердца, расширяет бронхи, усиливает вентиляцию легких, угнетает перистальтику кишечника, угнетает секрецию пищеварительных соков усиливает потоотделение, удаляет с мочой лишний сахар; общий эффект – возбуждающий, повышает интенсивность обмена, снижает порог чувствительности; активизирует во время опасности, стресса, контролирует реакции на стресс

- Парасимпатическая НС – сужает зрачки, стимулирует слезотечение, уменьшает частоту сердечных сокращений, поддерживает тонус артериол кишечника, скелетных мышц, снижает кровяное давление, уменьшает вентиляцию легких, усиливает перистальтику кишечника, расширяет артериолы в коже лица, увеличивает выделение с мочой хлоридов; общий эффект – тормозящий, снижает или не влияет на интенсивность обмена, восстанавливает порог чувствительности; доминирует в состоянии покоя, контролирует функции в повседневных условиях

Центральная нервная система (ЦНС) – обеспечивает взаимосвязь всех частей НС и их координированную работу

У позвоночных ЦНС развивается из эктодермы (наружного зародышевого листка)

ЦНС – 3 оболочки:

- твердая мозговая (dura mater) - снаружи;

- мягкая мозговая оболочка (pia mater) – прилегает непосредственно к мозгу.

Головной мозг расположен в мозговом отделе черепа; содержит

- белое вещество - проводящие пути между головным мозгом и спинным, между отделами головного мозга

- серое вещество - в виде ядер внутри белого вещества; кора покрывающая большие полушария и мозжечок

Масса головного мозга – 1400-1600 грамм.

5 отделов:

- продолговатый мозг– продолжение спинного мозга; центры пищеварения, дыхания, сердечной деятельности, рвота, кашель, чихание, глотание, слюноотделение, проводящая функция

- задний мозг – состоит из варолиевого моста и мозжечка; варолиев мост связывает мозжечок и продолговатый мозг с большими полушариями; мозжечок регулирует двигательные акты (равновесие, координация движений, поддержание позы)

- промежуточный мозг– регуляция сложных двигательных рефлексов; координация работы внутренних органов; осуществление гуморальной регуляции;

- средний мозг – поддержание тонуса мыщц, ориентировочные, сторожевые, оборонительные рефлексы на зрительные и звуковые раздражители;

- передний мозг (большие полушария) – осуществление психической деятельности (память, речь, мышление).

Промежуточный мозг включает таламус, гипоталамус, эпиталамус

Таламус – подкорковый центр всех видов чувствительности (кроме обонятельного), регулирует внешнее проявление эмоций (мимика, жесты, изменение пульса, дыхания)

Гипоталамус – центры вегетативной НС, обеспечивают постоянство внутренней среды, регулируют обмен веществ, температуру тела, чувство жажды, голода, насыщения, сна, бодрствования; гипоталамус контролирует работу гипофиза

Эпиталамус – участие в работе обонятельного анализатора

Передний мозг имеет два больших полушария: левое и правое

- Серое вещество (кора) находится сверху полушарий, белое – внутри

- Белое вещество – это проводящие пути полушарий; среди него – ядра серого вещества (подкорковые структуры)

Кора больших полушарий – слой серого вещества, 2-4 мм в толщину; имеет многочисленные складки, извилины

Каждое полушарие разделено бороздами на доли:

- лобная – вкусовая, обонятельная, двигательная, кожно- мускульная зоны;

- теменная – двигательная, кожно- мускульная зоны;

- височная – слуховая зона;

- затылочная – зрительная зона.

Важно! Каждое полушарие отвечает за противоположную сторону тела.

- Левое полушарие – аналитическое; отвечает за абстрактное мышление, письменную и устную речь;

- Правое полушарие – синтетическое; отвечает за образное мышление.

Спинной мозг расположен в костном позвоночном канале; имеет вид белого шнура, длина 1м; на передней и задней сторонах есть глубокие продольные борозды

В самом центре спинного мозга – центральный канал, заполненный спинномозговой жидкостью.

Канал окружен серым веществом (имеет вид бабочки), который окружен белым веществом.

- В белом веществе – восходящие (аксоны нейронов спинного мозга) и нисходящие пути (аксоны нейронов головного мозга)

- Серое вещество напоминает контур бабочки, имеет три вида рогов.

- передние рога – в них расположены двигательные нейроны (мотонейроны) – их аксоны иннервируют скелетные мышцы

- задние рога – содержат вставочные нейроны – связывают чувствительные и двигательные нейроны

- боковые рога – содержат вегетативные нейроны – их аксоны идут на периферию к вегетативным узлам

Спинной мозг – 31 сегмент; от каждого сегмента отходит 1 пара смешанных спинномозговых нервов, имеющих по паре корешков:

- передний (аксоны двигательных нейронов);

- задний (аксоны чувствительных нейронов.

Функции спинного мозга:

- рефлекторная – осуществление простых рефлексов (сосудодвигательных, дыхательных, дефекации, мочеиспускания, половых);

- проводниковая – проводит нервные импульсы от и к головному мозгу.

Повреждение спинного мозга приводит к нарушению проводниковых функций, вследствие чего – паралич.

Читайте также: