Вегетативная часть нервной системы ее классификация характеристика отделов

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и

функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц.

Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние

воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными

Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает

медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма.

Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная

мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части

нервной системы, гладкая мускулатура - от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов,

участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание,

выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет

трофическую иннервацию (И.П.Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание

тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных

условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности

отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней

среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной

нервной системы. Вегетативная нервная система усиливает или ослабляет функции

специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер,

поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же

нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может

одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная

нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и

парасимпатическую - pars symphatica и pars parasymphatica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим.Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление

питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца,

увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном

свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической

иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного

какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном

парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет

существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые

железы, волосковые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с

двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и

парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение

симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение

сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение

парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов,

замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической

частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти

части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на

различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и

антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм - две стороны единого процесса. Нормальные

функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух

отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций

осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикуярная

Автономия деятельности вегетативной нервной системы не является

абсолютной и проявляется лишь в местных реакциях коротких рефлекторных дуг.

Поэтому предложенный PNA термин "автономная нервная система" но является

точным, чем и объясняется сохранение старого, более правильного и логичного

термина "вегетативная нервная система". Деление вегетативной нервной системы на

симпатический и парасимпатический отделы проводится главным образом на

основании физиологических и фармакологических данных, но имеются и

морфологические отличия, обусловленные строением и развитием этих отделов

Поэтому охарактеризуем сначала морфологические особенности

вегетативной нервной системы в сравнении с анимальной. Опишем прежде всего

центры вегетативной нервной системы.

Анимальные нервы выходят из мозгового ствола и спинного мозга на всем их

протяжении сегментарно, причем эта сегментарность сохраняется частично и на

периферии. Вегетативные нервы выходят только из нескольких отделов (очагов)

центральной нервной системы. Имеются 4 таких очага, откуда выходят вегетативные

1. Мезэнцефалический отдел в среднем мозге (nucl.accessorius и непарное

срединное ядро III пары черепных нервов).

2. Бульбарный отдел в продолговатом мозге и мосте (ядра VII, IX и X пар

черепных нервов). Оба эти отдела объединяются под названием краниального.

3. Тораколюмбальный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении

сегментов Cviii, Thi - Liii

4. Сакральный отдел в боковых рогах спинного мозга на протяжении

сегментов Sii - Siv.

Тораколюмбальный отдел относится к симпатической системе, а краниальный

и сакральный-к парасимпатической.

Над этими очагами доминируют высшие вегетативные центры, которые не

являются симпатическими или парасимпатическими, а объединяют в себе регуляцию

обоих отделов вегетативной нервной системы. К ним относится и ретикулярная

формация. Они являются надсегментарными и расположены в стволе и плаще мозга,

1. Задний мозг: сосудодвигательный центр на дне IV желудочка; мозжечок,

которому приписывают регуляцию ряда вегетативных функций (сосудодвигательные

рефлексы, трофика кожи, скорость заживления ран и др.)

2. Средний мозг: серое вещество водопровода.

3. Промежуточный мозг: hypothalamus (tuber cinereum).

4. Конечный мозг: кора полушарий большого мозга.

Наибольшее значение для вегетативной регуляции имеет гипоталамическая

область, которая является одним из самых древних отделов головного мозга, хотя к

в ней различают более старые образования и филогенетически более молодые.

Гипоталамо-гипофизарная система, действуя с помощью инкретов гипофиза,

является регулятором всех эндокринных желез.

Гипоталамичеекая область регулирует деятельность всех органов

растительной жизни, объединяя и координируя их функции.

Объединение вегетативных и анимальных функций всего организма

осуществляется в коре большого мозга, особенно в премоторной зоне.

Кора, будучи, по И.П.Павлову, комплексом корковых концов анализаторов

получает раздражения от всех органов, в том числе и от органов растительной

жизни, и через посредство своих эфферентных систем, в том числе и вегетативной

нервной системы, оказывает влияние на эти органы. Следовательно, существует

двусторонняя связь коры и внутренностей - кортиковисцеральная связь. Благодаря

этому все вегетативные функции подчиняются коре головного мозга, которая ведает

всеми процессами организма.

Таким образом, вегетативная нервная система есть не автономная система,

как это считали до И.П.Павлова, а специализированная часть единой нервной

системы, подчиненная высшим отделам ее, включая и кору большого мозга.

Поэтому, как и в анимальной нервной системе, в вегетативной можно различать

центральный и периферический ее отделы.

К центральному отделу относятся описанные выше очаги и центры в спинном

и головном мозге, а к периферическому - нервные узлы, нервы, сплетения и

периферические нервные окончания.

В последнее время установлено, что вегетативные узлы имеют свою

афферентную иннервацию, благодаря которой они находятся под контролем

центральной нервной системы.

Значительные отличия имеет рефлекторная дуга.

Клеточное тело воспринимающего нейрона как для анимальной, так и для

вегетативной нервной системы помещается в спинномозговом узле, ganglion spinale

, куда стекаются афферентные пути как от органов животной жизни, так и от органов

растительной жизни и который, таким образом, является смешанным

анимально-вегетативным узлом. Клеточное тело вставочного нейрона вегетативной

нервной системы в отличие от анимальной нервной системы помещается в боковых

рогах спинного мозга. При этом аксон вставочного анимального нейрона, исходящий

из клеток заднего рога, заканчивается в пределах спинного мозга среди клеток его

передних рогов. Что же касается вставочного нейрона вегетативной нервной

системы, то он в спинном мозге не заканчивается, а выходит эк его пределы, к

нервным узлам, расположенным на периферии. Выйдя из спинного мозга, аксон

вставочного нейрона подходит или к узлам симпатического ствола, ganglia trunci

symphatici, относящимся к симпатическому отделу вегетативной нервной системы

(они образуют симпатический ствол), или волокна не заканчиваются в этих узлах, а

направляются к предпозвоночным узлам, расположенным более периферично,

между симпатическим стволом и органом (ganglia coeliaca, ganglia mesenterica).

Эти узлы также относятся к симпатической системе. Наконец, волокна могут

доходить, не прерываясь, до узлов, лежащих или около органа (околоорганные узлы

, например ganglia ciliare, oticum и др.), или в толще органа (внутриорганные,

интрамуральные узлы); и те и другие называют конечными узлами (ganglia

Они относятся к парасимпатическому отделу вегетативной нервной системы.

Кроме макроскопически видимых обособленных узлов, до ходу вегетативных

нервов встречаются мигрировавшие сюда в ходе эмбрионального развития

небольшие группы эффекторных нейронов - микроганглии. Все волокна, идущие до

узлов первого, второго или третьего порядка и являющиеся аксонами

промежуточного нейрона, называются предузловыми волокнами, rami

preganglionares. Они покрыты миелином.

Третий, эффекторный, нейрон анимальной рефлекторной дуги помещается в

передних рогах спинного мозга, а эффекторный нейрон вегетативной рефлекторной

дуги вынесен в процессе развития из центральной нервной системы в

периферическую, ближе к рабочему органу, и располагается в вегетативных

нервных узлах. Из такого расположения эффекторных нейронов на периферии

вытекает главный признак вегетативной нервной системы - двухнейронность

эфферентного периферического пути: первый нейрон - вставочный; тело его лежит в

вегетативных ядрах черепных нервов или боковых рогах спинного мозга, а нейрит

идет к узлу; второй-эфферентный, тело которого лежит в узле, а нейрит достигает

рабочего органа. Эффекторные нейроны симпатических нервов начинаются в

ganglia trunci sympathici (узлы первого порядка) или ganglia intermedia (узлы

второго порядка), а для парасимпатических нервов- в около- или внутриорганных

узлах, ganglia terminalia (третьего порядка) ; так как в названных узлах

осуществляется связь вставочных и эфферентных нейронов, то отмеченная разница

между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной

системы связана именно с этими нейронами.

Аксоны эфферентных вегетативных нейронов почти лишены миелина -

безмиелиновые (серые). Они составляют послеузловые волокна, rami

posganglionares. Послеузловые волокна симпатической нервной системы,

отходящие от узлов симпатического ствола, расходятся в двух направлениях.

Одни волокна идут к внутренностям к составляют висцеральную часть

симпатической системы. Другие волокна образуют rami communicantes grisei,

соединяющие симпатический ствол с анимальными нервами. В составе последних

волокна достигают соматических органов (аппарата движения и кожи), в которых

иннервируют непроизвольную мускулатуру сосудов и кожи, а также железы.

Совокупность описанных эфферентных вегетативных волокон, идущих от

узлов симпатического ствола до органов семы, составляет соматическую часть

симпатического отдела. Такая структура обеспечивает функцию вегетативной

нервной системы, которая регулирует обмен веществ всех частей организма

применительно к непрерывно изменяющимся условиям среды и условиям

функционирования (работы) тех или иных органов и тканей.

Соответственно этой наиболее универсальной своей функции, связанной не с

какими-либо отдельными органами и системами, а со всеми частями, со всеми

органами и тканями организма, вегетативная нервная система и морфологически

характеризуется универсальным, повсеместным распространением в организме.

Следовательно, симпатический отдел иннервирует не только внутренности,

но и сому, обеспечивая в ней обменные и трофические процессы.

В результате каждый орган, по И.П.Павлову, находится под тройным

нервным контролем, в связи с чем он различает три вида нервов:

1) функциональные, осуществляющие функцию данного органа;

2) сосудодвигательные, обеспечивающие доставку крови к органу;

3) трофические, регулирующие усвоение из доставленной крови питательных

Висцеральная часть симпатического отдела содержит все эти три вида

нервов для внутренностей, а соматическая часть - только сосудодвигательные и

трофические. Что же касается функциональных нервов для органов сомы (скелетная

мускулатура и др.), то они идут в составе соматической, анимальной, нервной

Таким образом, основное отличие эфферентной части вегетативной нервной

системы от эфферентной части анимальной заключается в том, что анимальные,

соматические, нервные волокна, выйдя из центральной нервной системы, идут до

рабочего органа, нигде не прерываясь, тогда как вегетативные волокна на своем

пути от мозга до рабочего органа прерываются в одном из узлов первого, второго

или третьего порядка.

Вследствие этого эфферентный путь вегетативной нервной системы

разбивается на две части, из которых он ж состоит: предузловые миелиновые

волокна, rami preganglionares, и послеузловые, лишенные миелина

(безмиелиновые) волокна, rami postganglionares.

Наличие узлов ж эфферентной части рефлекторной дуги составляет

характерный признак вегетативной нервной системы, отличающий ее от анимальной.

Определенные отличия имеют и нервы. Афферентные пути вегетативной

нервной системы не имеют характера макроскопически видимых нервов, а их

волокна идут в составе других нервов (nn.splanchnici major et minor, n.vagus,

задние корешки и др.). При этом для симпатического отдела характерно то, что

связанная с ним чувствительная иннервация может распространяться на

значительные расстояния и, следовательно, симпатический отдел может

рассматриваться как система окольной иннервации.

Так, например, афферентные спинальные нервные волокна, участвующие в

формировании чревного сплетения, иннервирующего органы брюшной полости,

происходят из многочисленных спинномозговых узлов (Cv - Liii). Это обстоятельство

определяет множественность и многосегментарность путей и источников

афферентной иннервации органов брюшной полости.

Этим же объясняется и то, что чувство боли от внутренностей может

передаваться как по вегетативным, так и по анимальным нервам.

Существуют также собственные афферентные нейроны вегетативной нервной

системы, замыкающиеся в вегетативных ганглиях, которые могут рассматриваться

как периферические центры.

Наряду с этим имеется не только диффузность в отношении распределения

чувствительных нейронов и их волокон, но и преимущественное участие

определенных спинномозговых узлов в иннервации внутренностей.

Следовательно, среди источников и путей афферентной иннервации

внутренностей можно выделить основные к дополнительные. Это деление тесно

связано с представлением об окольных путях афферентной спинальной иннервации

внутренностей. Окольные пути в патологических условиях (перерыв спинного мозга

и др.) могут играть роль компенсаторных путей, возмещающих функцию

нарушенных основных путей, компенсаторных приспособлений в виде "перекрытия"

в афферентной иннервации органов.

Что же касается эфферентных путей вегетативной нервной системы, то они

образуют ясно выращенные нервы и узлы. Поэтому можно говорить о двух

центробежных путях единой нервной системы: один путь - это анимальные,

соматические, двигательные нервы, а другой - вегетативные.

Вегетативные нервы образуют сплетения вокруг кровеносных сосудов,

вместе с которыми они подходят и входят в органы. Наличие сплетений вокруг

сосудов составляет характерный признак вегетативной нервной системы,

отличающий ее от анимальной.

Как уже отмечалось, вегетативная нервная система характеризуется

универсальным, повсеместным распространением в организме. Она имеет широкую

область эфферентной иннервации, охватывающую все органы и ткани тела, не

исключая и скелетной мускулатуры (последнюю она тонизирует). В этом и состоит

морфологическая особенность вегетативной нервной системы в противоположность

анимальной, которая иннервирует центробежными волокнами только скелетные

мышцы, т.е. имеет сравнительно ограниченную область эфферентной иннервации.

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 348 ;

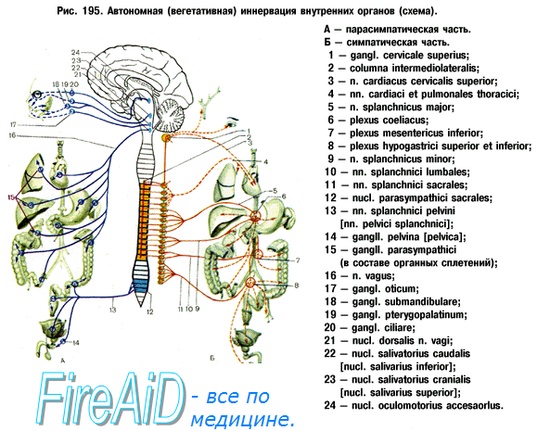

Автономная (вегетативная) нервная система, systerna nervo-sum autonomicum (pars antonomica), — часть нервной системы, осуществляющая иннервацию сердца, кровеносных и лимфатиче ских сосудов, внутренностей и других органов, имеющих в своем составе гладкомышечные клетки и железистый эпителий. Эта система координирует работу всех внутренних органов, регулирует обменные, трофические процессы во всех органах и тканях тела человека, поддерживает постоянство внутренней среды организма. Функция автономной (вегетативной) нервной системы не автономна, хотя и не подконтрольна нашему сознанию; она находится в подчинении спинного мозга, мозжечка, гипоталамуса, базальных ядер конечного мозга и высших отделов нервной системы — коры головного мозга. Однако в коре большого мозга специализированные отделы (ядра), ответственные непосредственно за функции вегетативной нервной системы, до настоящего времени не обнаружены.

Выделение автономной (вегетативной) нервной системы обусловлено некоторыми особенностями ее строения. К этим особенностям относятся следующие: 1) очаговость локализации вегетативных ядер в ЦНС; 2) скопление тел эффекторных нейронов в виде узлов (ганглиев) в составе вегетативных сплетений; 3) двухнейронность нервного пути от вегетативного ядра в ЦНС к иннервируемому органу.

Автономная (вегетативная) нервная система подразделяется на центральный и периферический отделы. К центральному отделу относятся: 1) парасимпатические ядра III, VII, IX и X пар черепных нервов, лежащие в мозговом стволе (mesence-phalon, pons, medulla oblongdta); 2) вегетативное (симпатическое) ядро, образующее боковой промежуточный столб, columna inter mediolateralis (autonomica), VIII шейного, всех грудных и двух верхних поясничных сегментов спинного мозга (Cvin, Thi—Ln); 3) крестцовые парасимпатические ядра, nuclei parasym-pdthici sacrales, залегающие в сером веществе трех крестцовых сегментов спинного мозга (Sn—Siv).

К периферическому отделу относятся: 1) вегетативные (автономные) нервы, ветви и нервные волокна, nn., rr. et neurofibrae autonomici (viscerates), выходящие из головного и спинного мозга; 2) вегетативные (автономные, висцеральные) сплетения, plexus autonomici (viscerates); 3) узлы вегетативных (автономных, висцеральных) сплетений, ganglia plexum autono-micorum (visceralium); 4) симпатический ствол, truncus sympa-thicus [sympatheticus] (правый и левый), с его узлами, межузловыми и соединительными ветвями и симпатическими нервами; 5) концевые узлы, ganglia terminalia, парасимпатической части вегетативной нервной системы.

Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы являются первыми эфферентными нейронами на пути от ЦНС (спинной и головной мозг) к иннервируемому органу. Нервные волокна, образованные отростками этих нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) волокон, так как они идут до узлов периферической части вегетативной нервной си стемы и заканчиваются синапсами на клетках этих узлов. Веге тативные узлы входят в состав симпатических стволов, крупных вегетативных сплетений брюшной полости и таза, располагаются в области головы и в толще или возле органов пищеварительной и дыхательной систем, а также мочеполового аппарата, которые иннервируются вегетативной нервной системой. Пре-ганглионарные волокна имеют миелиновую оболочку, благодаря чему отличаются беловатым цветом. Они выходят из мозга в составе корешков соответствующих черепных нервов и передних корешков спинномозговых нервов. Узлы периферической части вегетативной нервной системы содержат тела вторых (эффекторных) нейронов, лежащих на пути к иннервируемым органам. Отростки этих вторых нейронов эфферентного пути, несущих нервный импульс из вегетативных узлов к рабочим органам (гладкая мускулатура, железы, ткани), являются послеузелковыми (постганглио-нарными) нервными волокнами. Из-за отсутствия миелиновой оболочки они имеют серый цвет.

Строение рефлекторной вегетативной дуги отличается от строения рефлекторной дуги соматической части нервной системы. В рефлекторной дуге вегетативной части нервной системы эфферентное звено состоит не из одного нейрона, а из двух. В целом простая вегетативная рефлекторная дуга представлена тремя нейронами (рис. 194). Первое звено рефлекторной дуги — это чувствительный нейрон, тело которого располагается в спинномозговых узлах и в чувствительных узлах черепных нервов. Периферический отросток такого нейрона, имеющий чувствительное окончание — рецептор, берет начало в органах и тканях. Центральный отросток в составе задних корешков спинномозговых нервов или чувствительных корешков черепных нервов направляется к соответствующим ядрам в спинной или головной мозг. Второе звено рефлекторной дуги является эфферентным, поскольку несет импульсы из спинного или головного мозга к рабочему органу. Этот эфферентный путь вегетативной рефлекторной дуги представлен двумя нейронами. Первый из этих нейронов, второй по счету в простой вегетативной рефлекторной дуге, располагается в вегетативных ядрах ЦНС. Его можно называть вставочным, так как он находится между чувствительным (афферентным) звеном рефлекторной дуги и вторым (эфферентным) нейроном эфферентного пути. Эффекторный нейрон представляет собой третий нейрон вегетативной рефлекторной дуги. Тела эффекторных (третьих) нейронов лежат в периферических узлах вегетативной нервной системы (симпатический ствол, вегетативные узлы черепных нервов, узлы внеорганных и внутриор-ганных вегетативных сплетений). Отростки этих нейронов направляются к органам и тканям в составе органных вегетативных или смешанных нервов. Заканчиваются постганглионарные нервные волокна на гладких мышцах, железах и в других тканях соответствующими концевыми нервными аппаратами.

Вегетативная ( автономная ) нервная система. Функции вегетативной нервной системы.

Выше отмечалась коренная качественная разница в строении, развитии и функции неисчерченных (гладких) и исчерченных (скелетных) мышц. Скелетная мускулатура участвует в реакции организма на внешние воздействия и отвечает на изменение среды быстрыми и целесообразными движениями. Гладкая мускулатура, заложенная во внутренностях и сосудах, работает медленно, но ритмично, обеспечивая течение жизненных процессов организма. Эти функциональные различия связаны с разницей в иннервации: скелетная мускулатура получает двигательные импульсы от анимальной, соматической части нервной системы, гладкая мускулатура — от вегетативной.

Вегетативная нервная система управляет деятельностью всех органов, участвующих в осуществлении растительных функций организма (питание, дыхание, выделение, размножение, циркуляция жидкостей), а также осуществляет трофическую иннервацию (И. П. Павлов).

Трофическая функция вегетативной нервной системы определяет питание тканей и органов применительно к выполняемой ими функции в тех или иных условиях внешней среды (адаптационно-трофическая функция).

Известно, что изменения в состоянии высшей нервной деятельности отражаются на функции внутренних органов и, наоборот, изменение внутренней среды организма оказывает влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Вегетативная нервная система усливает или ослабляет функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Симпатический отдел по своим основным функциям является трофическим. Он осуществляет усиление окислительных процессов, потребление питательных веществ, усиление дыхания, учащение деятельности сердца, увеличение поступления кислорода к мышцам.

Роль парасимпатического отдела охраняющая: сужение зрачка при сильном свете, торможение сердечной деятельности, опорожнение полостных органов.

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию получают потовые железы, волоско-вые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Однако так называемый антагонизм симпатической и парасимпатической частей не следует понимать статически, как противопоставление их функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на различных фазах функции того или иного органа; они могут действовать и антагонистически, и синергически.

Антагонизм и синергизм — две стороны единого процесса. Нормальные функции нашего организма обеспечиваются согласованным действием этих двух отделов вегетативной нервной системы. Эта согласованность и регуляция функций осуществляются корой головного мозга. В этой регуляции участвует и ретикулярная формация.

Предназначение вегетативной нервной системы – контроль и коррекция деятельности внутренних органов. Процесс осуществляется автономно – без участия сознания людей. Это позволяет молниеносно реагировать на изменения во внешней среде, агрессиях извне. Однако, при необходимости люди могут оказывать влияние на вегетативные проявления – опосредованно, к примеру, с помощью медикаментов либо физиотерапевтических процедур.

Что собой представляет вегетативная часть нервной системы

Несмотря на огромное влияние вегетативной системы на организм каждого человека, как биологической единицы, по сути, никто не может сказать, что способен ежесекундно чувствовать ее работу. При правильном функционировании люди просто ощущают себя здоровыми.

В этом и состоит главная цель вегетативного сегмента – создание внутри организма аппарата, который бы соединял все органы и ткани в единый конгломерат для сохранения человека, как цельной природной единицы. К примеру, при повышении температуры внешней среды сразу же корректируется деятельность, дыхательной, сердечнососудистой и обменной системы. Они, взаимодействуя, создают комфортные условия для работы головного мозга и жидких тканей – профилактика обезвоживания.

К тому же вегетативный отдел контролирует пищеварительную, мочевыделительную и репродуктивную функцию. Ни одна внутренняя структура не остается без двойного присмотра – к примеру, одни импульсы замедляют частоту пульса, а иные – учащают сердцебиение. В этом заключается преимущество организма людей перед растительным или же животным миром.

По сути, на протяжении эволюции вегетативные отделы позволили людям приспосабливаться к меняющимся внешним условиям и выживать человеческому роду. В новых обстоятельствах сердечнососудистая и дыхательная система, а также пищеварение обеспечивали внутренние ткани питательными веществами. Это гарантировало сохранность особи. В последующем иннервация усложнялась и видоизменялась. В конечном итоге у современного человека без вегетативной регуляции не происходит ни одного вида деятельности, пусть и на бессознательном уровне.

Структурные особенности системы

В целом, вегетативная нервная регуляция – это сложная комбинация, как по анатомическим, так и функциональным признакам нервных элементов. В первую очередь, специалисты выделяют в ней центральный, а также периферический сегмент. Так, скопления нейронов – особых клеток, образуют своеобразные ядра в толще головного либо спинного мозга. Эти центры несут ответственность за реакцию зрачков, работу пищеварительных и дыхательных отделов.

Особое место отведено гипоталамусу и мозговой лимбической системе, как важным частям вегетативной регуляции. И если первый из них хорошо работает, то у людей железы внутренней и внешней секреции здоровы и вырабатывают биологические вещества в требуемом количестве. Поведенческие реакции также будут здоровыми – эмоции, сновидения, работоспособность.

Тогда как периферическая вегетативная нервная часть – это вегетативные нервы, а также отдельные клетки, либо сплетения. С их помощью регулирующий импульс доходит до требуемой зоны и осуществляется коррекция внутренней среды.

Помимо этого, вегетативная система обязательно рассматривается специалистами как совокупность двух крупных отделов – парасимпатического, а также симпатического. Их различают функциональные обязанности. Так, парасимпатический отдел своими нейромедиаторами – химическими молекулами, регулирует образование слюны, правильность сердечного ритма, параметры давления, моторику петель кишечника.

Тогда как, спинной мозг, где находятся центры симпатической части вегетативного отдела, несет ответственность за противоположные реакции – учащение сердцебиение, частоты дыхания, расслабление желчного пузыря, расширение зрачка. В большинстве случаев автономный отдел преганглионарными волокнами и постганглионарными сплетениями самостоятельно справляется со всеми задачами. Головной мозг далеко не всегда вмешивается в его работу.

Функции системы

Описать все многообразие функций вегетативной системы можно тем, что она регулирует физиологические процессы в тканях и обеспечивает постоянство жизнедеятельности – особь приспосабливается и выживает. Для этого нервные импульсы поступают непосредственно в иннервируемый орган, сосуд либо участок ткани. К примеру, гладкомышечные клетки кишечника.

Регулированию подлежат все метаболические процессы – приспособление к снижению/повышению концентрации гормонов, пищеварительных ферментов. Это адаптационно-трофическая вегетативная функция. В ее основе лежит транспорт питательных веществ, их перемещение внутрь клеток. Одни активизируют метаболизм, другие усиливают трофику тканей.

Функции симпатических волокон:

- изменение сокращения сердечной мышцы, возрастание ритма;

- повышение систолического давления;

- расширение диаметра бронхов, а также зрачков;

- снижение тонуса гладких мышц в кишечнике;

- повышение скорости свертывания крови и активности ферментов.

Функции парасимпатических волокон:

- снижение сердечного ритма;

- уменьшение артериального давления;

- обеспечение бронхоспазма;

- повышение тонуса мышечного слоя стенки кишечника.

При этом не следует рассматривать перечисленные функции систем в отдельности – они тесно взаимодействуют. Без одной из них не будут осуществляться и другие виды вегетативного контроля.

Формирование и развитие системы

После оплодотворения яйцеклетки в женском организме, происходит слияние двух клеток – развивается плод. Формирование непосредственно нервной системы происходит уже на 3–4 недели роста малыша.

Из особых первичных клеток нейробластов постепенно формируются симпатические узлы – для локализации в полостных органах. К примеру, в районе сердца и кишечника. Подобное формирование в период эмбриогенеза заканчивается к началу 8–9 недели.

Парасимпатический сегмент изначально размещается в районе лицевой части будущего головного мозга – из тех же нейробластов. В этот же период происходит закладка вегетативных спинномозговых центров – из симпатобластов.

Высшая вегетативная регуляция начинается с образования головного мозга. Требуемые параметры приобретает лимбическая подсистема и гиппокамп, гипоталамус и кора мозговых полушарий. Дальнейшая дифференциация вегетативных структур осуществляется по мере роста плода.

Поэтому так важно для будущей матери избегать малейших негативных воздействий – приема медикаментов, алкогольной и табачной продукции, токсических растворов. В противном случае высок риск появления различных отклонений в дальнейшем функционировании нервной системы ребенка. При тяжелых вегетативных поражениях дети становятся инвалидами и требуют специализированного наблюдения и лечения.

Отличительные признаки систем

Помимо непосредственно функциональных обязанностей, для сравнительной характеристики соматической и вегетативной нервной системы присуще иное расположение ядер – в головном, а также спином мозге. Они имеют очаговый, прерывистый характер у симпатического, а также парасимпатического отдела, но размещены равномерно в соматическом сегменте.

Иные различия вегетативной и соматической систем:

- иннервация гладкой мускулатуры осуществляется непроизвольно;

- в ряде органов наблюдается мощное сокрушение мышечных групп – к примеру, в сфинктерах;

- соматический отдел контролирует мускулатуру скелетного строения – побуждает ее к быстрым, а также сознательным сокращениям;

- вегетативное влияние обеспечивает трофику;

- очаговый выход вегетативных корешков, как от внутричерепных, так и от спинномозговых ядер – принцип сегментарности постганглионарными симпатическими, а также парасимпатическими периферическими волокнами не соблюдается;

- различие присутствует и в строении рефлекторных дуг, к тому же вся деятельность вегетативного отдела основана не только на высших центральных, но и на периферических дугах.

Специалистами было выяснено, что у вегетативных отделов присутствует ряд примитивных черт – диффузность размещения нейронов, однообразие форм, а также размеров нейронов, меньший калибр волокон из-за отсутствия миелиновой оболочки. Поэтому и скорость иннервации существенно ниже. К тому же вегетативный отдел обладает меньшей избирательностью к гормонам и механизму метаболизма.

Признаки расстройства вегетативных структур

Сложность строения и функционирования как парасимпатической, так и симпатической вегетативной системы обусловливает, что сбой в одном их сегменте, будет негативно сказываться на деятельности всего организма.

Заподозрить появление расстройства в иннервируемом органе можно по ряду признаков. К примеру, при частых симптомах сухости во рту, дрожи в кистях рук либо треморе век. Иногда на вегетативные отклонения в системе указывают проблемы со сном – трудности засыпания, прерывистость ночного отдыха, разбитость в утренние часы.

Характерными будут колебания артериального давления и температуры – без предшествующего развития гипертонической болезни либо инфекционного процесса. Человек ощущает приливы жара и зябкости, головные боли и ухудшение зрения – затем самочувствие улучшается.

В стрессовых ситуациях сбои здоровья различимы четче – резкие расстройства сердечнососудистых и пищеварительных функций, сбои в эндокринных либо дыхательных органах. Симптомы выглядят, как нарастание одышки, позывы на тошноту, рвоту, боли в районе сердца, желудка.

На подобные сигналы организма необходимо обращать пристальное внимание. В противном случае вегетативные расстройства переходят в серьезные заболевания внутренних органов, с последующими осложнениями. Вылечить сбои в парасимпатическом либо симпатическом отделе системы намного легче на начальном этапе их появления. На помощь приходят силы природы – народные рецепты отваров и настоев, современные аптечные средства, санаторно-курортное оздоровление, к примеру, гидротерапия, солнечные ванны, ароматерапия.

Читайте также: